地面を歩く鳥、枝に止まっている鳥、飛ぶ鳥。島の描写を振り返ると、描かれている鳥の多様なポーズが目立つ。その特徴を捉えようと、芸術家は鳥のさまざまな姿に注目してきた。しかしどの描写であれその背景には、根強いシンボリズムが宿っている。飛翔する動物である鳥は天と地、あの世とこの世を彷徨い、預言などを託されさまざまな時空を結ぶ存在として、伝説や神話にしばしば登場する。この展示では約100点に及ぶ、19世紀半ばから20世紀半ばに亘って制作されたジュエリーの歴史的名品と、そのモチーフとなった鳥を対比する。

リンク

リンク

リンク

目次

「極楽鳥」

インターメディアテク開館10周年記念

BIRDS IN PARADISE

【会期】 2023 1.20-5.7

【主催】 東京大学総合研究博物館+レコードジュエリーと宝飾芸術の学校

【協力】 山階鳥類研究所

【協賛】 ヴァン クリーフ&アーペル

【企画】 東京大学総合研究博物館インターメディアテク寄付研究部門

+東京大学総合研究博物館国際デザイン学寄付研究部門

序

地面を歩く鳥、枝に止まっている鳥、飛ぶ鳥。島の描写を振り返ると、描かれている鳥の多様なポーズが目立つ。その特徴を捉えようと、芸術家は鳥のさまざまな姿に注目してきた。しかしどの描写であれその背景には、根強いシンボリズムが宿っている。飛翔する動物である鳥は天と地、あの世とこの世を彷徨い、預言などを託されさまざまな時空を結ぶ存在として、伝説や神話にしばしば登場する。 我々の想像の中でこのような象徴的存在である鳥が、多くの宝飾品のモチーフとなった。これは決して直感的は表象方法ではない。軽くてふんわりした動物のエッセンスをいかにして、硬い素材のミニチュアに刻み込むのか。人間社会にとって最も貴い素材を一つのジュエリーに収め、完璧なフォルムを形成する超絶技法を支えるのは、鳥の造形と動きの緻密な観察である。しかしジュエリーを作るうえで、絵画のような写実的な描写はできない。鳥自体を一つの宝石に見立て、それを表現することになる。 この展示では約100点に及ぶ、19世紀半ばから20世紀半ばに亘って制作されたジュエリーの歴史的名品と、そのモチーフとなった鳥を対比する。鳥類剥製標本は東京大学総合研究所所蔵標本を行なってきた。今回、その一部とはいえ、山階鳥類研究所所蔵のもの、合計45点を展示した。山階鳥類研究所は日本唯一の鳥類専門の研究所で、インターメディアテクでは開館以来、同研究所より鳥類本剥製350点余を寄託されているが、標本の劣化を防ぐため、修造展示室に収めたままの展示を行なってきた。今回、その一部とはいえ、山階鳥類研究所所蔵標本を展示フロアにて間近にご覧いただく機会を得たことで、本物の鳥と宝飾品との共演が実現した。そして通奏低音のようにこの競演を支えるのが、鳥を博物学的に捉えたデッサンのコレクションである。

1. 夜の鳥 NIGHT BIRDS

多くの鳥は眠りについているが、夜こそ活動の場とする鳥たちがいる。 薄暗い展示会場に入ると、夜の森に佇むような鳥の剥製群を背景に我々を迎えるのが、フクロウをモチーフとしたペンダント。フクロウの主たる特徴である目を強調し、そのほかの表情を極端に削ぎ落としたデザインは、知恵の象徴であるミネルヴァのフクロウを連想させる。フクロウ類は色覚を妥協してまで夜間視力を発達させた。それでも不測なら聴覚だけでも獲物に定位でき、自らは音を立てないよう、特殊な羽根まで進化させている。ヨタカは巨大な口と、その回りに生えた硬いアンテナのような羽根を捕虫網にして、空中で虫を捕らえる。 渡の時だけ、夜を持って飛ぶ鳥も少なくない。風を待つため、そして昼行性の猛禽に襲われないためだ。

2. 朝の鳥 MORNING BIRDS

夜明けが近づくと鳥達は目覚める。ニワトリは朝を告げ、闇と魔を払う神の鳥だった。ヤケイを家禽化したニワトリはその後、採卵用、食肉用、愛玩用に数々の品種を生む、尾長鶏は尾羽の少なくとも一部が換羽せずに伸び続ける性質があり、展示会のもので3メートルを超える。 明るくなると、鳥はその美しい姿と行動を我々に見せる。飛翔のために備わった機能にくわえ、色彩も豊かな羽毛は、宝石そのものである。アートとして、完成度の高い写実的なジュエリーをもって19世紀フランスを風靡したボーグランの孔雀のアプローチをはじめ、当時の技術を限界まで駆使して鳥の形と色彩を讃えた宝飾品を紹介しよう。クジャクも樹上で眠り、明け方、猫にも似た大声で呼ばれる。クジャクを含め、キジ科鳥類のオスはメスを魅了するために様々な飾り羽と模様を発達させた。パラワンコクジャクの目玉模様はもちろん、ニジキジの光沢やハッカンの目眩のするような模様も必見である。

オナガドリは通常より尾の長い鶏の総称としても用いられてきたが、現代では特別天然記念物「土佐のオナガドリ」を指す。この品種は尾羽が生え変わらず伸び続けるという突然変異を固定したものである。普通に飼っていると尾が痛むので、止め箱という、縦長の、あるいは柱の上の小さな鶏小屋で飼育する。運動させる時は飼い主が尾羽をもったまま着いて歩く必要がある。尾の長さを極めるためだけに品種を作り出し、飼育技術を編み出す執念の産物である。

3. 昼の鳥 DAYTIME BIRDS

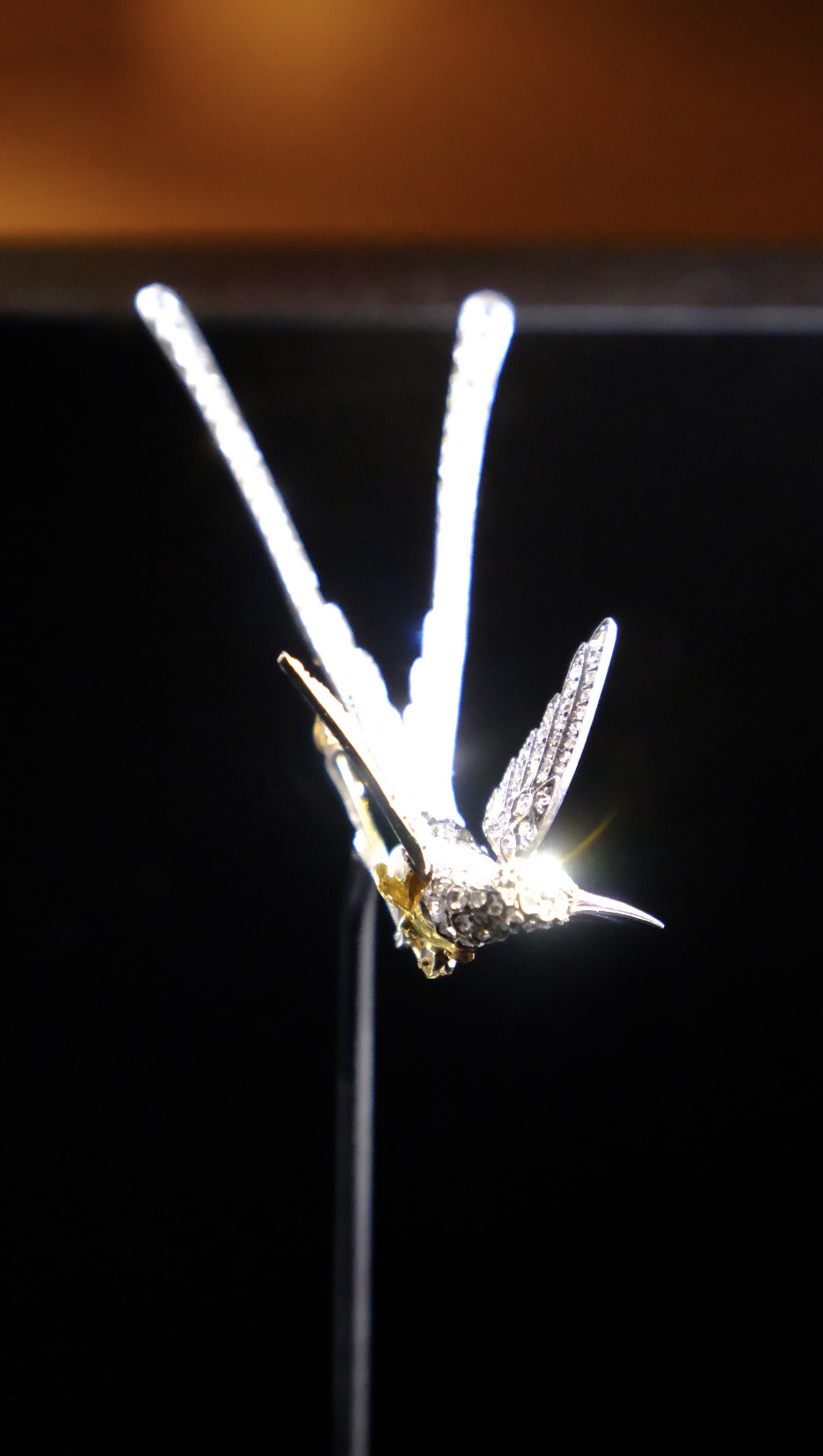

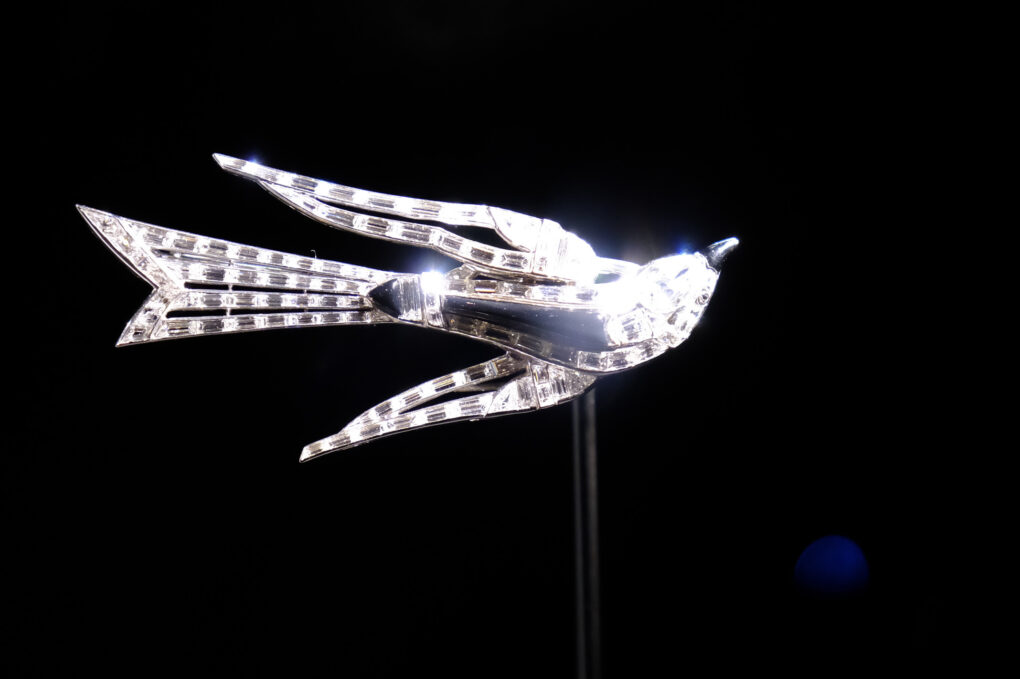

日中活動する鳥の羽根も形も、様々である。 鳥類の羽根は保温、飛行、そして種や年齢・性別の識別、さらには異性を惹きつけるために進化を続けてきた。その結果、色鮮やかな色彩を纏った数々の鳥達が生まれた。このような進化は、時に行き過ぎと思える形質を生み出すこともあった。エリマキシギの巨大な首飾りや、コトドリの高々とそびえる尾羽である。その極地は極楽鳥、すなわちフウチョウ類であろう。これら想像を絶する姿の鳥は意図的にデザインされたものではなく、脈々と続く進化の中で生み出されたものである。 想像を絶する鳥の姿を現実としてデザインした宝飾品。ここで展示するハチドリやツバメをモチーフにした一連の宝飾品は、素材および技法の数々を持ってその表現に挑戦した作品である。

4. ファンタジーの鳥 BIRDS OF FANTASY

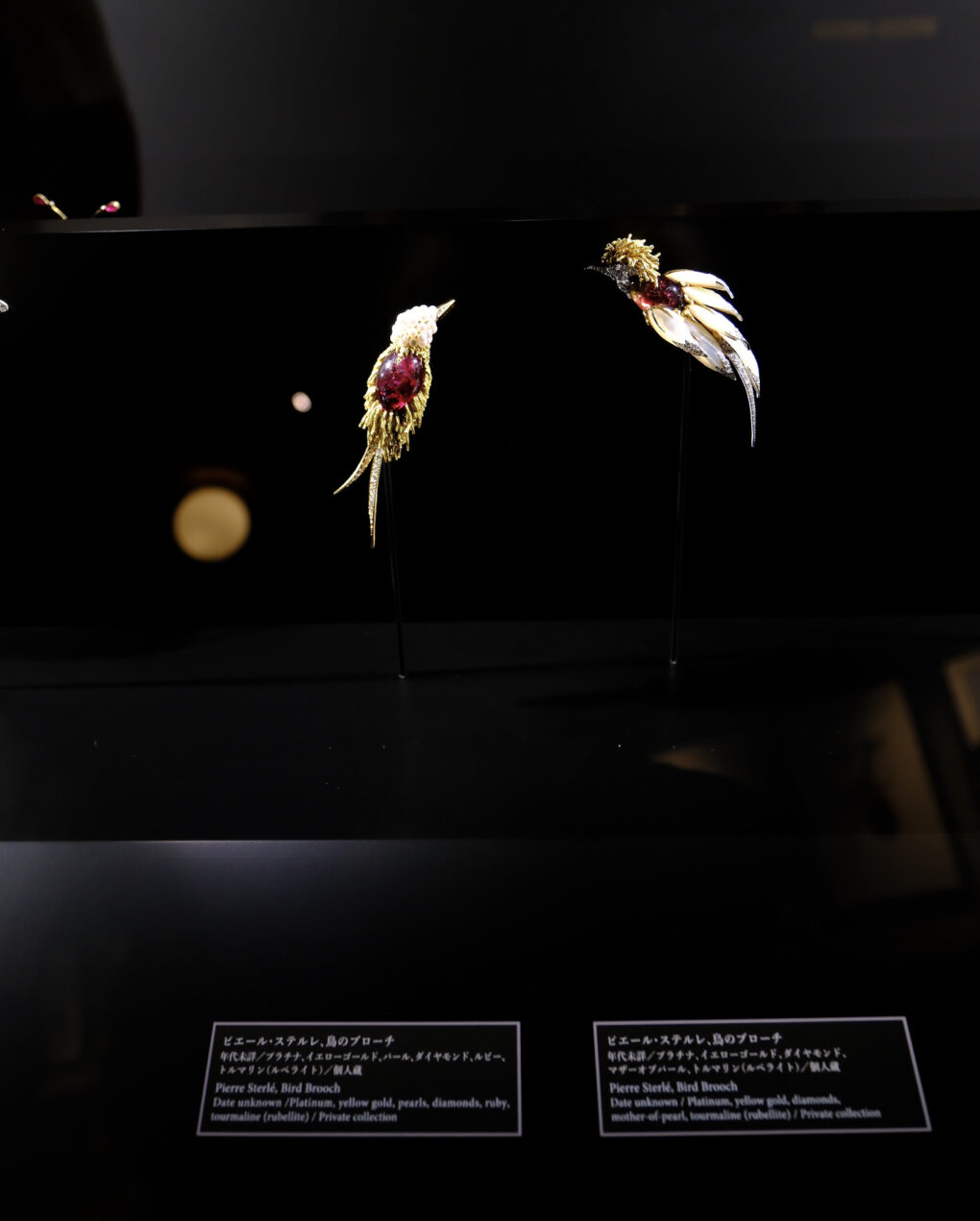

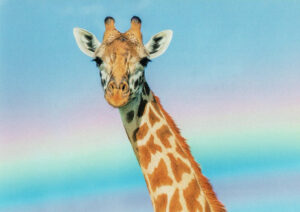

鳥は空を飛ぶがゆえに、天上と地上を結ぶものと見なされて、人は鳥に様々なイメージを投影してきた。ここに展示された宝飾品の半数ほどは、具象的なものではなく、イメージ、あるいはファンタジーとしての鳥を象っている。 ジュエリーで鳥を想像上の生物として表象する傾向は、学問と芸術の歴史的発展と密接に関わっている。大航海の時代に「未開の地」から西洋に届いた鳥は、その多様性を西洋人に知らせるとともに、異国趣味[エクゾチシズム]を後押しした。しかし鳥のイメージを極端に様式化し、同年代の前衛美術に呼応しながら突出した造形のジュエリーを発表したのがピエール・ステルレ(1905-1978)である。彫刻そして航空工学から造形的なヒントを得つつ技法の実験を重ねて制作されたステルレの鳥のブローチは、我々に通じる現在的なジュエリーの道を切り拓いた。 そして、極楽鳥。彼らはメスにアピールするために信じがたい飾り羽を進化させた。だが16世紀に初めてヨーロッパに紹介された時はたまたま、脚と翼が切り取られていた。その結果、この世のものとも思えない美しい鳥は「天上に住み、一度も降りることなく風に乗って飛び続ける脚のない鳥」に祭り上げられた。それゆえに「極楽」の名を冠されたわけだが、西洋人には長らく謎の鳥だった。

インターメディアテク 極楽鳥 ピエール・ステルレ 鳥のブローチ

リンク

UBARTH

本日もご愛読ありがとうございました!

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント