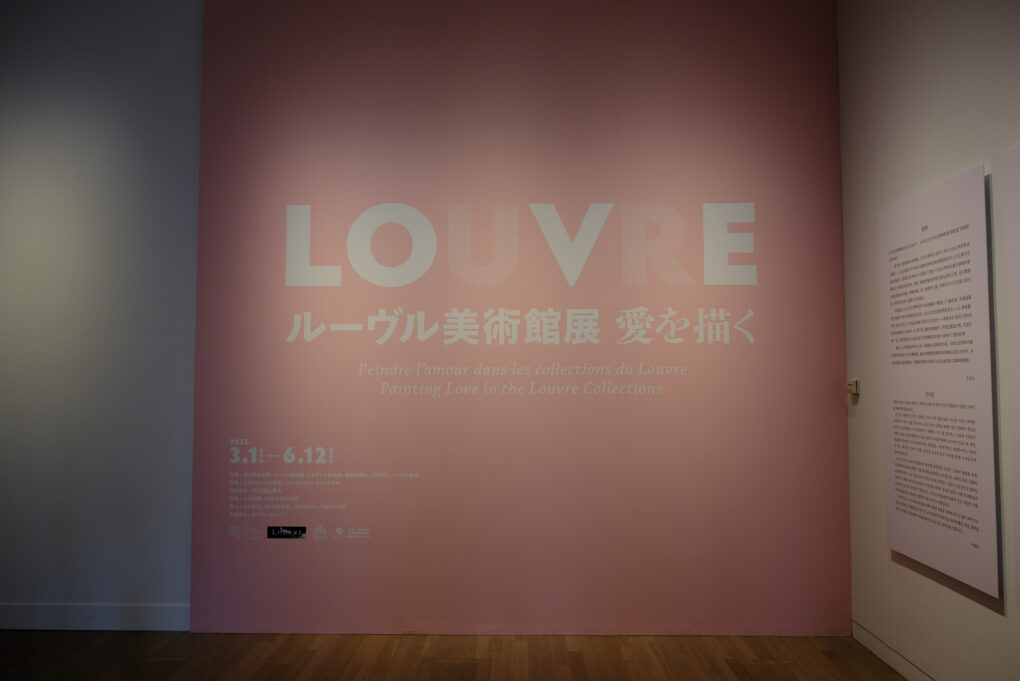

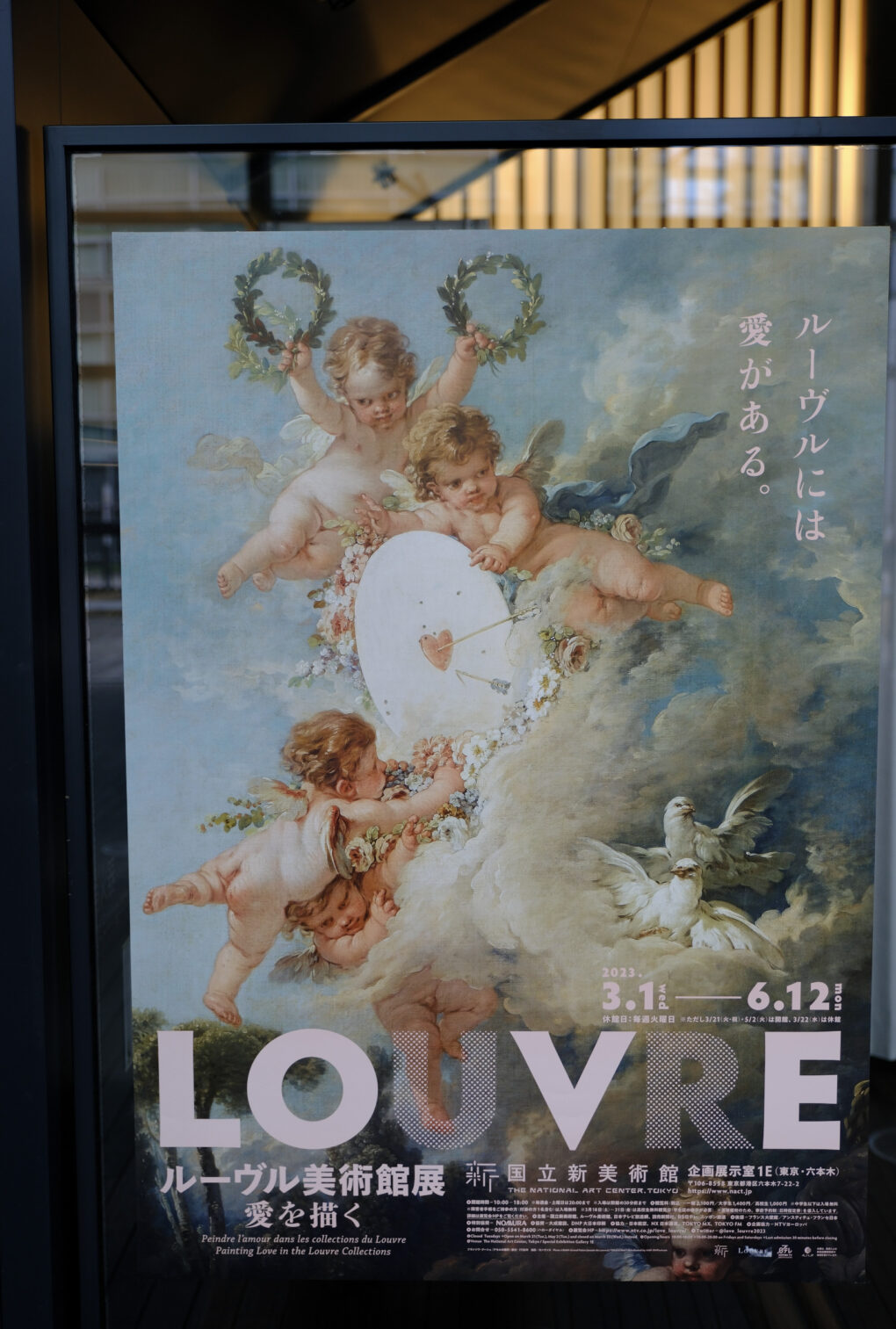

本展覧会は、ルーヴル美術館の豊かなコレクションから選りすぐられた73点の名画を通じて、西洋絵画における「愛」の表現の諸相をひもとく試みです。18世紀フランス絵画の至宝ともいうべきジャン=オレノ・フラゴナールの《かんぬき》、フランス新古典主義の傑作であるフランソワ・ジェラールの《アモルとプシュケ》をはじめ、須玉の「愛」の絵画が一堂に会する貴重な機会となります。ルーヴル美術館の名画に宿る様々な愛のストーリーを、多くの方々に発見していただけましたら幸いです。

リンク

目次

メッセージ

ルーヴル美術館のコレクションから、愛を描いた作品全てを選び出すことはできないでしょう。それほどに、このテーマはあらゆる時代の芸術に及んでいるのです。 愛はどこにでもある、と同時に、本当はどこにあるのでしょうか。それが、ルーヴル美術館絵画部門学芸員のソフィー・キャロンと国立新美術館主任研究員の宮島綾子が共同で企画した本展覧会の本質的な問いかけです。古代神話からキリスト教の主題、18世紀の優雅な恋の場面から19世紀ロマン主義の悲劇まで、二人の学芸員は、欲望とその衝動、誘惑とその策略、信心とその放棄に差し向けられた西洋の画家たちの眼差しの歴史をひもといてくれます。この非常に興味深い調査を通して、私たちは、西洋の画家たちが、愛そのものよりも、その前後、すなわち、愛の始まりにほとぼしる感情と愛を死に追いやる悲劇の方を、より多く描いていることに気づくのです。 この傑出した展覧会の意図を伝えるために、ルーヴル美術館の主要作品が、国立新美術館で2023年3月1日から6月12日まで、京都市京セラ美術館で2023年6月27日から9月24日まで展示されます。日本の皆さまには、フラゴナールの《かんぬき》、ブーシェの《褐色の髪のオダリスク》、ゲインズハラの《庭園での語らい》、あるいはジェラールの《アモンとプシュケ》など、西洋絵画の傑作の数々をご覧いただけます。ルーヴル美術館のコレクションの豊かさと多様性を物語るこれらの素晴らしい絵画は、あらゆる時代、あらゆる潮流、あらゆる様式を超えて、愛とそれにまつわる主題についての対話を生み出すことでしょう。 このたび、ルーヴル美術館と日本テレビの模範的なパートナーシップが継続・発展することを嬉しく思います。日本テレビは1990年代からルーヴル美術館の活動に不可欠な、かけがえのない支援者です。《モナ・リザ》と《ミロのヴィーナス》の展示室の改修、《サモトラケのニケ》の修復、そして日本におけるいくつもの重要な展覧会の開催など、日本テレビによる寛大なメセナ支援によって、より開かれた、より訪れやすい、志の高いルーヴル美術館の姿を思い描くことができています。また、ルーヴル美術館を愛してやまない日本の皆さまとの絆を今一度強めることができるよう、この比類なき協力関係の成功に貢献してくださっている関係各位にも、心からお礼申し上げます。最後に、ルーヴル美術館のコレクションをこのような素晴らしい旅に誘ってくださった東京展・京都展の日本側主催者の皆様に深謝申し上げます。 ルーヴル美術館とその名品を愛する全ての皆さまにとって、美しく、心に残る展覧会となりますことを願っております。 ルーヴル美術館総裁・館長

リンク

リンク

ごあいさつ

このたび、ルーヴル美術館の全面的な協力のもとに、「ルーヴル美術館展 愛を描く」を開催する運びとなりました。 人間の根源的な感情である「愛」は、古代以来、西洋美術の根幹をなすテーマの一つであったといえるでしょう。ギリシャ・ローマ神話を題材とする神話画、現実の人間の日常生活を描く風俗画には、特別な誰かに恋焦がれる神々・人々の情熱や欲望、官能的な悦び、あるいは苦悩や悲しみが、様々なかたちで描かれています。一方、宗教画においては、神が人間に注ぐ無性の愛、そして人間が神に寄せる愛が、聖家族、キリストの磔刑、聖人の殉教といった主題を介して、信者たちに示されています。 本展覧会は、ルーヴル美術館の豊かなコレクションから選りすぐられた73点の名画を通じて、西洋絵画における「愛」の表現の諸相をひもとく試みです。18世紀フランス絵画の至宝ともいうべきジャン=オレノ・フラゴナールの《かんぬき》、フランス新古典主義の傑作であるフランソワ・ジェラールの《アモルとプシュケ》をはじめ、須玉の「愛」の絵画が一堂に会する貴重な機会となります。ルーヴル美術館の名画に宿る様々な愛のストーリーを、多くの方々に発見していただけましたら幸いです。 最後になりましたが、本展覧会の開催にあたり、貴重な作品をお貸しいただき、多大なご尽力を賜りましたルーヴル美術館、特別協賛をいただきました野村證券株式会社をはじめ、ご協賛、ご後援、ご協力をいただきました関係各社、各位に心より篤く御礼申し上げます。 主催者

ルーヴル美術館展

愛を描く

【東京】国立新美術館 2023 3.1-6.12 【京都】京都市京セラ美術館 2023 6.27-9.24

リンク

UBARTH

ココから撮影可能です

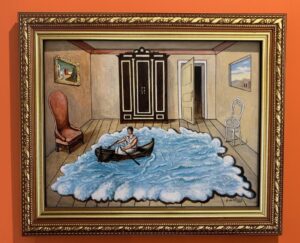

やはり1番人気は《アモルとプシュケ》! 撮影は順番待ちじゃー

ご意見番

19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇

西洋には古代以来の歴史を持つ文学ジャンルの一つとして、田園の若い羊飼いや農民の清純な恋をテーマにした「パストラル(牧歌、田園詩)」があります。そこで語られるのどかな理想世界は、フランスでは17世紀から18世紀にかけて、宮廷社会の規則のなかで生きる上流階級の人々を魅了し、演劇や美術にも主題を提供しました。そして、フランス革命により社会が大きな転換期を迎えた18世紀末から19世紀初めには、手つかずの自然の中で純朴な若者たちが愛を育むというセンチメンタルな牧歌的恋愛物語が流行します。新古典主義の画家フランソワ・ジェラールの傑作《アモルとプシュケ》では、春の野の花が咲く自然のなかに配された、はかない思春期を思わせる恋人たちの姿に、無垢な愛に対する当時の関心を読み取ることができるでしょう。 成熟の途上にある思春期の若者特有の両性具有的な身体は、新古典主義の絵画のなかで、しばしば男性裸体の理想美の表現と結び付けられました。羊飼いの美青年エンデュミオンを主題にしたジロデのエクキースは、この流れを決定づけた重要作品の習作として描かれたものです。またこの時期には、クロード=マリー・デュビュッフの《アポロンとキュパリッソス》のように、古典神話の男性同士の愛を題材にした作品が、かつてなく製作されました。それらには、ロマン主義の特徴である破壊的な愛のテーマが見受けられます。普遍性や理性よりも、個人の主観や感情を重視したロマン主義の芸術家たちは、ピュアで情熱的な、しかし許されない愛で結ばれた恋人たちが不幸な終わりを迎える文学作品ー神話、ダンテ、シェイクスピア、バイロンーに着想を得て、悲劇の愛をドラマティックに描き出しました。ドラクロワやアリ・シェフェールの作品には、その古典的な表現が見いだされます。

エンデュミオンの眠り

1793年、26歳のジロデはサロンに出品した《エンデュミオンの眠り》(ルーヴル美術館)により、一躍脚光を浴びました。本作はそのエスキース(準備スケッチ)です。羊飼いの美青年エンデュミオンに恋した月の女神セレネは、全能の神ゼウスに頼んで彼を永遠の眠りにつかせ、毎晩、彼のもとを訪れました。この物語を絵画で扱う場合は、セレネがエンデュミオンの寝姿を見つめる様子を描くことが一般的でした。しかしこのエスキースでは、セレナは空に浮かぶ三日月として間接的に表現され、ジロデの独創性が際立っています。若きジロデは、師であった新古典主義の巨匠ダヴィットとは異なる作風を打ち出そうとしていました。エンデュミオンのほっそりとした優美な裸体は、ダヴィットによる英雄的な男性像とは対極の、両性具有的な官能性を帯びています。

友情の杯を交わすヒュメナイオスとアモル

二人の裸体の青年が肩を組んで立ち、激しく光に照らし出されている。このうちの一人、白い翼を大きく広げ、弓を持ち、こちらに正面を見せているのは、アモルである。彼は結婚の神ヒュメナイオスの肩をしっかりと抱いている。ヒュメナイオスの翼は紐で縛られ、頭には花々を頂き、黄色の布を肩に巻いている。彼らは、台座の上の堂々たるブロンズ像が差し出す杯に、まさに口をつけようとしている。この全景の影のなかにあるブロンズ像は友愛を象徴している。台座の前にある石碑の両側には、ヒュメナイオスの松明とアモルの矢筒が置かれている。本作は友情を介した愛と結婚の結びつきを称えるものでありながら、二人の青年の官能性が際立っている。

アポロンとキュパリックス

アポロンと美少年キュパリッソスの愛の神話は、フランスの新古典主義の美術でしばしば取り上げられました。可愛がっていた牡鹿をうっかり投げ槍で殺してしまったキュパリッソスは、生きる気力を失い、永久に嘆き続けたいと神々に哀願した結果、糸杉に変身します。この作品では、牡鹿にもたれるように横たわったキュパリッソスの頭を、かがみこんだアポロンが優しく支えています。筋肉の凹凸の表現が抑えられたキュパリッソスの優美な裸体は両性具有的に感じられますが、おそらく当時の人々にとっては、子どもと大人のはざまにある思春期の若者の理想的な身体表現でした。作者のクロード=マリー・ディビュッフは、神話画と宗教画を手がけつつ、パリのブルジュア階級の趣味に応じた肖像画でも人気を博した画家です。

ダンテとウェルギリウスの前に現れたフランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの亡霊

イタリアの詩人ダンテ(1265−1321年)の叙事詩『神曲』は、フランスでは19世紀前半、ロマン主義の時代に流行し、なかでも「地獄篇」に登場するパオロとフランチェスカの悲恋は人気を博しました。古代ローマの詩人ウェルギリウスの案内で地獄を巡るダンテは、不義の恋のために断罪され、永遠に地獄を漂うパオロとフランチェスカの亡霊に出会います。フランチェスカは政略結婚で嫁いだ先で、夫の弟のパオロと恋に落ち、ある日、嫉妬した夫によって二人とも短刀で刺し殺されてしまったのです。ロマン主義の画家アリ・シェフェールは、パウロとフランチェスカの官能的な裸体を大胆に斜めに配置し、ドラマティックな雰囲気を巧みに強調しました。許されぬ愛で結ばれた恋人たちは、悲しげに目を閉じ、固く抱き合ったまま地獄の風に吹かれています。画面右ではウェルギリウスとダンテが物思いに沈んでいます。

ロミオとジュリエット

ヘロとレアンドロスまたは詩人とセイレーン

アフロディテに仕える純潔の巫女ヘロと、その恋人レアンドロスは、ヘレスポントス海峡を隔てた対岸の町に住んでいました。そこで毎晩、レアンドロスはヘロに会うために海を泳いで渡り、ヘロは塔に松明を灯して待っていました。しかしある嵐の夜、その火が消えてしまい、レアンドロスは無惨にも溺死し、それを知ったヘロも絶望して塔から身を投げて死んでしまいました。この古代ギリシアの悲恋の物語は、19世紀初頭に人気となり、画家たちも好んで題材に選びました。ロマン主義を代表する画家シャセリオーによるこの作品では、物語の壮絶な場面が劇的に表されています。前景では、レアンドロスが荒れ狂う海から這い出そうともがき、その視線の先には、ヘロの姿が幻想的に描かれています。

アビドスの花嫁

19世紀フランスのロマン主義の巨匠ドラクロワは、同時代のイギリスの詩人バイロンの著作に心酔しました。この作品は、バイロンが1813年に発表した「アドビスの花嫁」を題材にしています。舞台はオスマン帝国、高官の娘ズレイカと、その兄(実は従兄)で海賊の首領であるセリムの恋仲を死が引き裂く悲恋物語です。画面では、二人が洞窟の前で何やら揉めています。ズレイカは父から戦略結婚を決められたことを打ち明けたのですが、セリムはそれに反対し、愛するズレイカを守ろうとします。しかし父が娘を取り返そうと放った軍隊がすぐ背後に迫っており、まさに多勢に無勢。波打ち際まで追い詰められ、死に瀕しつつも応戦しようとするセリムをズレイカが必死に引き止めるーこうしてドラマティックな場面が、豊かな色彩表現と激しい筆致で想像力を掻きたてるように表現されています。

《アモルとプシュケ》、または《アモルの最初のキスを受けるプシュケ》

愛の神アモルとプシュケの恋物語は、フランス美術では特に18世紀末に流行しました。新古典主義の画家ジェラールが1798年のサロンに出品し、注目を集めたこの作品には、若く美しいアモルがプシュケの額にそっとキスするロマンティックな瞬間が描かれています。当時の批評家たちの多くは、何も見えていないようなプシュケの眼差しや思春期を思わせる未成熟な身体の表現に、初めて愛を意識した無垢な少女の驚きを読み取りました。春の野の花が咲くみずみずしい自然も、ピュアな愛の芽生えを感じさせます。恋人たちの頭上に蝶が舞っているのは、「プシュケ」がギリシア語で「蝶」と「魂」を意味するからです。当時アモルとプシュケの恋は、プラトン主義の解釈に基づき、神の愛に触れた人間の魂が、試練の果てに幸福を知る物語と解されていました。

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント