19世紀末から20世紀初頭のウィーンで活躍し、わずか28年の人生を駆け抜けた画家エゴン・シーレ(1890ー1918)。その鮮烈な作品の数々を紹介する展覧会「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」を開催します。ウィーンのレオポルド美術館の全面的な協力のもと、シーレの油彩画、水彩画、版画50点と、同時代の画家の作品を合わせ、約120点で構成される本展は、日本で約30年ぶりにシーレ作品をまとめて紹介する機会となります。

ごあいさつGreeting

19世紀末から20世紀初頭のウィーンで活躍し、わずか28年の人生を駆け抜けた画家エゴン・シーレ(1890ー1918)。その鮮烈な作品の数々を紹介する展覧会「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」を開催します。ウィーンのレオポルド美術館の全面的な協力のもと、シーレの油彩画、水彩画、版画50点と、同時代の画家の作品を合わせ、約120点で構成される本展は、日本で約30年ぶりにシーレ作品をまとめて紹介する機会となります。

28年というとあまりにも短いシーレの生涯は、波乱に満ちた劇的なものでした。17歳にして巨匠グスタフ・クリムトに才能を認められるも、その先鋭的な表現や、タブーを厭わない主題が当時の社会に受け入れられず、猥褻な作品を製作し公にしたとして罪に問われたこともあります。その画業に対する評価は、賛辞と批判の中で揺れ動きました。人間の生と死、そして性という根源的な主題を表現性豊かな線描と鮮烈な色彩で描き出したシーレの作品は、自分が何者であるかを問い続け、社会や家族、女性との関係に苦悩した画家自身の葛藤を生々しくも生々しくも美しく映し出しています。

今日、シーレの作品は世界各地の美術館に所蔵され、その才能はわたしたちを引きつけてやみません。しかし、シーレや同時代のウィーンの画家たちの作品は、第二次世界大戦を経てもなお、赤裸々な表現がタブー視され、必ずしも高い評価を得られなかった時代もありました。そのような中でいち早く作品を収集し、今日のレオポルド美術館コレクションの礎をつくったのがルドルフ・レオポルド氏です。本展は同氏のコレクションを核に、シーレに加え、ウィーン世紀末を彩ったクリムト、コロマン・モーザー、近年再評価が進むリヒャルト・ゲルストル、表現主義の巨匠オスカー・ココシュからの作品を紹介します。多くの才能を輩出したウィーンの創造のエネルギーを感じていただければ幸いです。

最後になりましたが、貴重な作品を出品いただいたレオポルド美術館をはじめ、関係機関、ご所蔵館、ご所蔵家の皆様に心より御礼申し上げます。また、本展の開催に当たり、ご支援、ご後援、ご協賛、ご協力を賜りました関係者各位に感謝の意を表します。

主催者

Egon schiele エゴン・シーレ

ウィーンが生んだ若き天才

レオポルド美術館・東京都美術館

2023.1.23 〜 4.9

”I believe that every artist must be a poet.”

「すべての芸術家は詩人でなければならない」

エゴン・シーレ ほおずきの実のある自画像

シーレは、ウィーン・モダリズムのどの画家よりも熱心に、自らの顔、自らの個性の描写を探究した画家だった。そのため彼の名は、ウィーン・モダニズム運動の中心的なテーマの一つである「自我の危機」を視覚的に表明する「自画像」という主題の代名詞ともなっている。

1912年に描かれた《ほおずきの実のある自画像》は、最もよく知られるシーレの作品の一つであり、また旺盛な創造力の絶頂期にあったこの画家の姿を示すものでもある。バランスの取れた構図にはいかなる偶然性も残されてなく、全ての線について向かうべきところ、あるいは対応すべきものを見出すことができる。頭部と身体はそれぞれ画面の上下の水平線で断ち切られ、その暗色は、ほおずきの大胆な赤色と対照をなす。シーレの頭部は画面右を向いているが、視線は観るものの方へ向けられ、この相反する動きによって、画家は自らを不安定な、あるいは自信に満ちた存在として表している。シーレはこの作品と同時に制作した当時の恋人の肖像画《ワリー・ノイツェルの肖像》と本作とを対として考えていた。二つの作品の構図が特異に見えるのはそのためである。

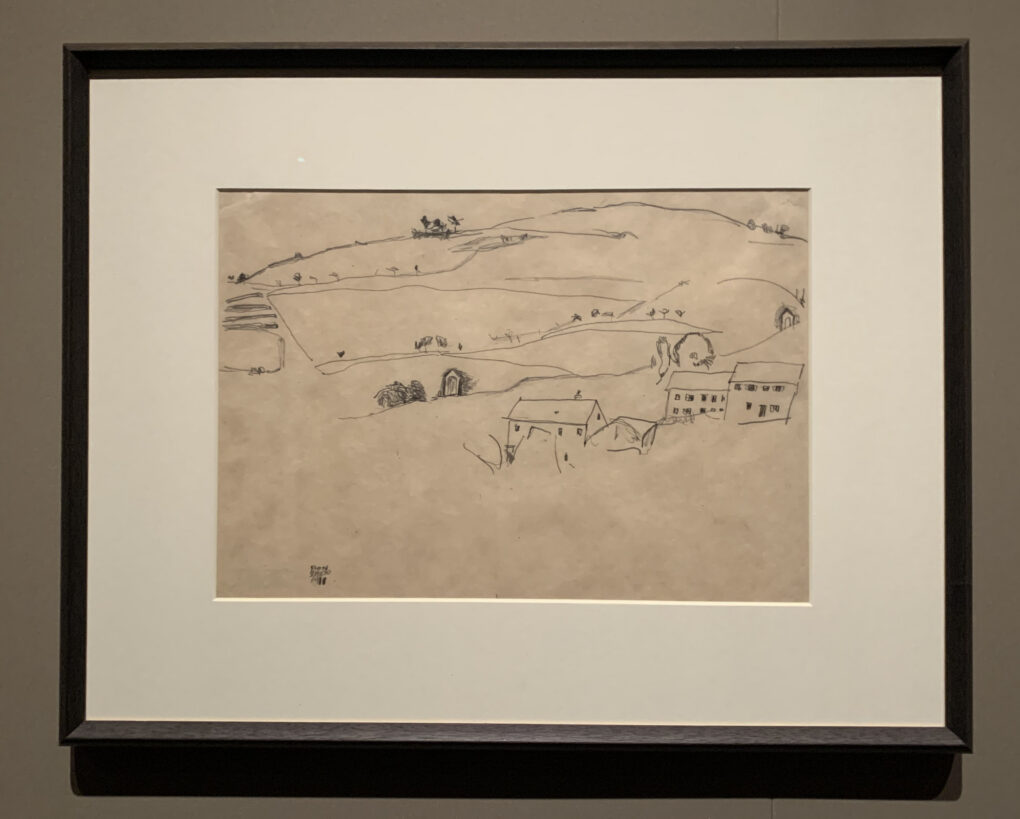

エゴン・シーレ 風景画

自然というテーマは、シーレの芸術において主要なものではないように見えるかもしれない。というのも、円熟期のシーレは物事の「魂」を捉えることを目指し、1913年には次のように書いているからだ。「自然を模写することは僕にとっては無意味なことだと思うし、またそうだとわかっている。なぜなら、風景のヴィジョンとして、記憶を元に描いた方がよりいい絵を描けるからだ。夏に秋の木を想うことは、自分の心身を巻き込む強烈な経験となる。僕はそうした憂いを書きたいと思う」 シーレにとっての自然の概念は、田園、親密さ、真なるものを意味していた。とりえんて、トラウン湖、ヴァッハウ地方、ケルンテン地方、ノイレングバッハ、クルマウなどで出会った様々な「自然」は、シーレにとって避難場所であり、インスピレーションの源であり、またはウィーンという都会と、特に重荷に感じられることもあった美術界から逃れ、精神統一を図る場でもあった。 南ボヘミア地方のモルダウ河畔にある小さな街クルマウは、母親の生まれ故郷でもあり、シーレにとっては特別な魅力があった。1910年には短期間ながら移り住み、その後も何度もこの街を訪れている。彼は、古風な家がひしめく街並みが細胞の織りなす生命体のようにも見えるこのまちに魅了されていた。

至高の感性は宗教と芸術である

エゴン・シーレ 吹き荒れる風の中の秋の木

風に吹きさらされる枯れ木が、灰色の空で覆われた画面に広がっている。白く塗られた幹は背景に溶け込み、ほとんど抽象的な線と化して画中に伸びる神経質そうな枝の孤立感をいっそう際立たせている。画面下部に描かれた水平の帯は、簡略化して表された地面のようだ。水平線の彼方にある丘も、同様に様式化されている。シーレは風景画において、肖像画や自画像に匹敵するほどの強烈な表現力へと到達した。ここで鍵となるのは、自然を擬人化して解釈し、そこに人間のかたちと感情を刻み込んだことにある。

本作は、1912年に芸術家集団「ハーゲンブント」が主催する展覧会で初公開され、その直後にマグダ・マントナー=マルクホフの手に渡った。前年の作品《晩秋の小さな木》(レオポルド美術館)と同様に、本作もまた純粋な風景画ではない。孤立したこのむき出しの木は、よるべない孤立感を体現すると共に、それでもなお生き延びようとする意志を示している。美術史家のクルト・ラーテは、シーレ没後の1923年にウィーンのノイエ・ギャラリーで開催された個展のカタログに寄せた「エゴン・シーレの奇跡と到達点」で、シーレの風景画に「瀕死の自然に漂う特別な雰囲気の魔法」を認め、こう言葉を続けている。「それは無限の感受性に富む有機体といえよう。フェンスの格子や電線、葉の落ちた木々のか細い枝は、いわば繊維状の神経系である。

エゴン・シーレ 丘の前の家と吹き荒れる風の中の秋の木

小さな塔と銃眼付きの胸壁を伴うこの家と壁は、クルマウにある実際の光景を題材とする。だが、本作では家と壁が現実とは全く異なるシチュエーションに置かれ、奥に向かって塀が伸びる丘の風景と組み合わされている。1911年の春、シーレは恋人のワリーとともに、クルマウの庭付きの家に引っ越した。間も無く二人の同棲は地元住民の反感を買い、画家は母の生まれ故郷のこの街をわずか3ヶ月で離れざるをえなくなった。本作は、シーレが現実のモチーフと創作した細部を自由に組み合わせ、絵の具を厚塗りする技法を多用しそれらを描いた時期に属する作品である。この絵の本質は概して、色彩そのものとその色彩の置き方にあると思われる。 シーレは本作の上半分において、李ヒャルド・ゲルストルの自由な筆致に極めて近い表現を提示している。ここでシーレは現実にはほとんど関心を向けず、自らを突き動かすものを自由に創作している。

エゴン・シーレ 小さな街Ⅲ

シーレは、母の生まれ故郷であるクルマウに、それまで訪れたどの街よりも強い思い入れを持ち、繰り返し絵画に描いた。最初期に小さな板絵を何点か描いているが、その後もモルダウ河畔にあるこの中世の街を何度も訪れ、1911年作の《死せる街Ⅲ(青い川の街Ⅲ)》や、1915年の《三日月の家Ⅱ(島の街)》(共に、レオポルド美術館蔵)といった作品を制作した。 本作は現地で描かれたものではなく、記憶をもとに地形が自由に解釈され、構成されている。暗い水面のほとりに、部分的に識別可能な建物が並ぶこの作品では、水平方向にモチーフがまとめられていることで、正方形の画面の装飾性が高められている。1912年後半、不安定な経済状況におかれていたシーレは、2枚のカンヴァスを縫い合わせて使うことを余儀なくされ、ここではその縫い目が画面下のモルダウ川の岸辺にほぼ沿うように走っている。

エゴン・シーレ 小さな街Ⅲ

本作は、1913年以降のシーレ作品に見られる平面的な構図を特徴とする様式の典型である。クルマウのシュロスベルクの丘の向こうに広がる家並みがかなり上方から捉えられ、水平線と垂直線からなる図式的な構図に収められている。1913年の《小さな街Ⅲ》に見られるような多様な色彩をシーレは再び採用し、茶色い光沢のある屋根の下に並ぶファサードや窓を、黄色や青、白といった明るい色で輝かせ、一部には想像に基づく色彩を用いている。1960年代に本作の裏打ちの修復がなされた際、所蔵者のルドルフ・レオポルドは、失われたと考えられていたシーレの絵画《世界の憂鬱》 ークルマウの風景と裸体の自画像を組み合わせた1910年の作品ー が、この横長の街景色の下に隠されていることを発見した。シーレがなぜこの作品の上に別の絵を描こうと決断し、作品を塗りつぶしてしまったのかはわかっていない。

エゴン・シーレ ドナウ河畔の街シュタインⅡ

1913年、シーレは、中世の街並みが残るドナウ河畔の街シュタインをモチーフに、一連の大型絵画を制作した。画家は、対岸の河岸から街を眺めるか、あるいはこの作品のように背後にそびえるクロイツベルクの丘の上から街を見下ろす視点を好んだ。モノクロームの水面に対し、手前側が町で占められているために、構図における対比が最大限に発揮されている。シーレは地形を知り尽くしていたが、シュタインの特徴ある建物を選び、自分の好きなように再構成して修正を施すことで、現実からかけ離れた、独特の建築が建ち並ぶ街の肖像を作り出した。コラージュのように組み合わせたモチーフの集まりの中で注目すべきは、全景にあるミノライト修道院の四角い建物である。この修道院は、実際には左側のフラウエンベルク協会に隣接せず、200mほど西に位置している。

1914年の第一次世界大戦勃発後、軍に召集されたシーレが兵役中に描いた本作には、軍の関連施設の室内が細密に描かれている。シーレの表現は、画業の後半に進むにつて、見ている対象の再現を目指す自然主義的な表現へと転じていった。短い筆致により、籐の籠やテーブル上の瓶の包装材などが丹念に、かつ立体的に描写されている。

いやーー感動した!シーレの内面が訴えかけ動けなくなった。

ずっと見てても飽きないですね。実物は本当にすごい!

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント