パブロ・ピカソ(1881ー1973)は20歳の頃、悲しみを抱えた貧しい人々を見つめ、青の絵の具を用いて絵画にその姿を捉え、比類のない人間像を生み出しました。画家の原点であるこの「青の時代」を超えて、実験的なキュビズムの探究、さらに円熟期から晩年に至るまで、91年の生涯を通して旺盛な制作意欲を絶やすことのなかったピカソ。その絵画は歿後から半世紀を経てもなお、生きた表現の力を鮮烈に放ち続けています。

あわせて読みたい

PICASSO AND HIS TIME 2022年度ピカソ展第一弾

ベルリン国立ベルクグリューン美術館は、ピカソをはじめとする独自の優れたコレクションにより広く知られています。ベルクグリューン美術館の改修を機に実現した今回の…

リンク

目次

PICASSO

青の時代を超えて

2022年9月17日~2023年1月15日

ごあいさつ

ポーラ美術館とひろしま美術館は、このたび、ポーラ美術館20周年(2022年)、ひろしま美術館開館45周年(2023年)を記念し、共同企画展「ピカソ 青の時代を超えて」を開催します。

パブロ・ピカソ(1881ー1973)は20歳の頃、悲しみを抱えた貧しい人々を見つめ、青の絵の具を用いて絵画にその姿を捉え、比類のない人間像を生み出しました。画家の原点であるこの「青の時代」を超えて、実験的なキュビズムの探究、さらに円熟期から晩年に至るまで、91年の生涯を通して旺盛な制作意欲を絶やすことのなかったピカソ。その絵画は歿後から半世紀を経てもなお、生きた表現の力を鮮烈に放ち続けています。

本展覧会では、国内でも屈指のピカソ・コレクションを誇るポーラ美術館とひろしま美術館が、これまで欧米の美術館の協力を得て深めてきた作品研究をもとに、制作のプロセスに焦点を当て、絵画芸術に挑んだ「描く」ピカソの作品を初期から捉え直そうとする共同企画展です。両館のコレクションをはじめ国内外の重要作とともに、最新の科学技術を用いた調査や研究を通して20世紀の巨匠が遺した創造の軌跡に迫ります。

最後になりましたが、本展示会に特別なご協力をいただいたバルセロナ・ピカソ美術館、カタルーニャ美術館、アート・ギャラリー・オブ・オンタリオをはじめ、貴重なご所蔵品をご出品いただいた美術館・博物館、個人の所蔵家の皆様、ご後援を賜りましたスペイン大使館、インスティトゥト・セルバンテス東京、ならびに、本展覧会の開催に当たりご協力をいただきました関係各位に対し厚く御礼申し上げます。 公益財団法人ポーラ美術振興財団ポーラ美術館 公益財団法人ひろしま美術館

リンク

いざ美術館へ!

STEP

小田原→ポーラ美術館のバス停降りて

STEP

木のドアがおしゃれです。

STEP

2Fエントランス入って、エスカレーター1Fに降ります。山の中の美術館である特徴がよくわかる設計です。素晴らしい!

STEP

1F 優しい母像がお出迎え(チケット売り場近く)

STEP

B1F 更にエスカレーターで降ります。ここにも作品が

STEP

B1F ここが入り口です。展示はB 2Fまであります。ご堪能ください。

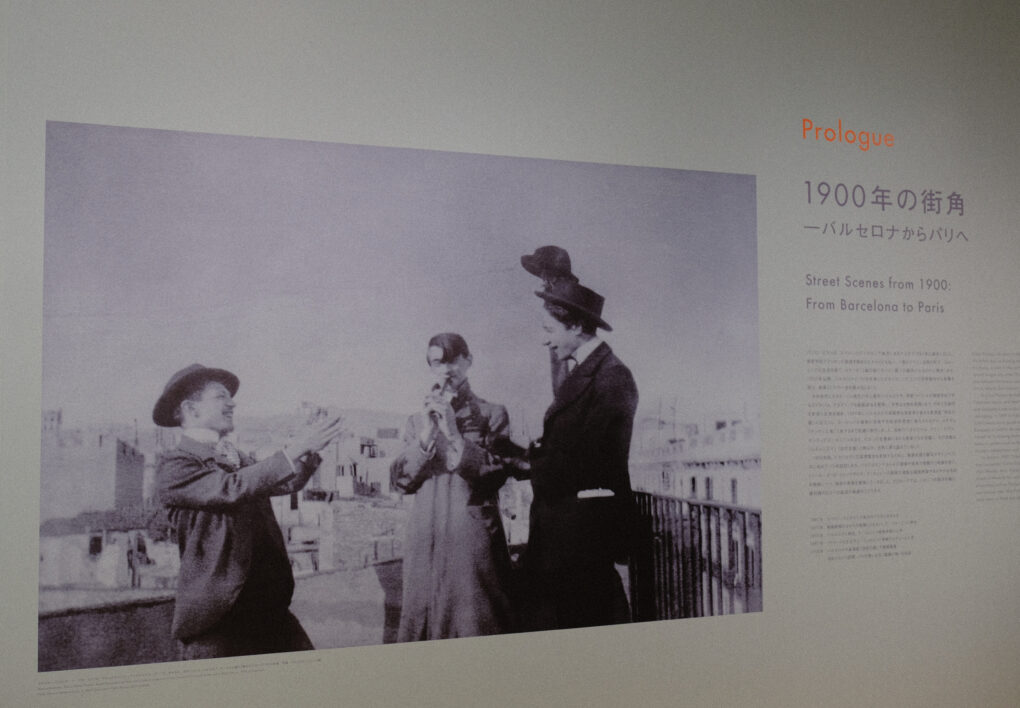

Prologue 1900年の街角 ーバルセロナからパリへ

パブロ・ピカソは、スペインのアンダルシア地方にあるマラガで1881年に誕生しました。美術学校でデッサンの教師を務める父ホセにともない、一家はスペイン北西の町ア・コルーニャでの生活を経て、ピカソが13歳の頃にスペイン第二の都市バルセロナに移住します。1900年以降、バルセロナとパリを往来したピカソは、この二つの芸術都市から影響を受け、画家としての一歩を踏み出しました。

少年時代にカタルーニャ地方の中心都市バルセロナや、首都マドリードの美術学校で学んだピカソは、アカデミックな絵画技法を習得し、早熟な才能を発揮します。やがて伝統的な教育に反発を強め、1899年にバルセロナの前衛的な芸術家が集まる居酒屋「四匹の猫」に出入りし、ヨーロッパの最新の芸術や世紀末的思考に感化されながら、みずから「デッサン工場」と称するまで旺盛に制作しました。当時のバルセロナは、ラモン・カザス、サンティアゴ・ルシニョルなど、ピカソの先輩格にあたる画家たちが活躍し、その活動は「ムダルニズマ」(近代主義)と呼ばれ、活気に満ち溢れていました。

1900年秋、ピカソはパリ万国博覧会を見学するために、画家志望の親友カサジェマスと共に初めてパリを訪問します。パリではモンマルトルの酒場や街角の喧騒から刺激を受け、トゥールーズ=ロートレックやドガ、ゴッホといった画家の洒脱な線描表現やあざやかな色彩を吸収しつつ、独自の表現を模索していきました。

The Blue Period : Early Paintings 青の時代ーはじまりの絵画

1901年 青のはじまり

ピカソがはじめて独自の絵画スタイルを切り拓いた、青を主調色に絵具を隅々まで塗り込める「青の時代」(1901-1904)のスタイルは、1901年秋から始まったとされる。青の主調色に描いた理由は複合的であるのだが、親友のカサジェマスの自殺(1901年2月17日)を契機に、貧困者の不遇、病や死という主題に関心が向うなど、心理状態の変化によるものとピカソ自身が説明している。「青の時代」の絵画群では、輪郭を黒色や暗い青色で表した青白い人物像が、平板に塗られた背景から浮かび上がる。青色、深い緑色が複雑な混色と塗り重ねにより、陰鬱な重い画面を形成しており、油絵具を厚く塗り重ねたように見え、精神性の深みを表す色彩とマティエールの重厚さに表現の多くを負っている。この時代には油彩画を描きなおし、カンヴァスを再利用した作例が大多数を占める。「青の時代」の絵画はなぜ背景が平板な青色であり、他の色彩ではなかったのか、ピカソの制作のプロセスを交えて再考末う必要がある。

海辺の母子像1902年 油彩/カンヴァス

この母子像は、パリでピカソが出会ったサン=ラザール刑務所内の収容者をモデルにして描かれた。受刑者の多くは娼婦であり、幼い子どもがいる場合、施設内での育児が認められていた。背景はバルセロナの浜辺を連想させ、ピカソは本作品のなかで二つの都市のイメージを合わせている。深く刻まれた衣の描き方には、16世紀にスペインで活動した画家エル・グレコの陰影表現からの影響を感じさせる。本作品の下層には、パリ滞在中にピカソが何度か別の構図に変更した跡が表面の凹凸から判別できる。1902年1月に作成された本作品は《鼻眼鏡をかけたサバルテスの肖像》とともに、家族が住むバルセロナに持ち帰られた。

リンク

Return to Classics and Transformation of the Body

第一次世界大戦が終結すると、ピカソをはじめ、かつて前衛芸術で新しさを競い合っていた芸術家たちが、伝統的な表現やモティーフを用いた古典的な表現へと回帰していく。しかし、ピカソの古典への回帰は決して伝統を踏襲するだけではなかった、イタリア旅行中に目にした古代彫刻やフランス新古典主義の画家アングルの影響を受けながらも、アカデミックな技法では用いられない輪郭線や、大きなデフォルメなどを織り交ぜていった。ただ伝統に追従するのではなく、古典を手がかりに新たな表現を生み出していることがわかる。

パウロが生まれる前の1920年夏、ピカソはオルガとともに南仏アンティーブ岬の麓の小さな町ジュアン=レ=パンで過ごした。都会の喧騒から逃れて、自らの芸術を振り返る良い機会となったという。オオタカで、しかも堂々とした肉体を持つ女性像を次々に描いていくようになる。ジュアン=レ=パンで描かれたこの作品も、ピカソが古典的傾向を示した最盛期の重厚な形態表現とは異なり、輪郭線とわずかな陰影で、水浴する女性の形態を見事に描き出している。ピカソはその後、1921年には長男パウロが誕生するなど、オルガとの仲が悪化する1925年頃まで、比較的安定した生活を送っている。ほぼ毎夏オルガとパウロを連れて、リヴィエラなど南仏で過ごした。

ピカソの新古典主義時代の描法

伝統的な油絵では、現実らしくするために物体に落ちる光の明暗の変化を、色彩のグラデーションで表すことで立体感を表現してきた。そこで継ぎ目や筆跡の残らない滑らかで緻密な仕上がりとなるよう、油絵具の透明性を利用して塗り重ね、暈す手法がとられた。こうした描法は、再現性を追求してきた絵画に必要なことであった。しかし、1920年代前半、ピカソの「新古典主義時代」といわれる作品の描法には、アングルに傾倒した一部の作品は別として、次のようなアプローチがなされている。

《母子像》は、まず表現としては頭部や手足を太く誇張することで重厚感が増している。描法としては量感表現が使われているものの、衣服や髪、椅子の明暗の描きかたは、緻密な表現を求める伝統的な描法の基準からすれば、かなり大まかなものである。《母子像》ではそれらがさらに顕著となり、体の各部位がまるでブロックのような印象を受ける。これは、明るい面から暗い面へと、明暗をなだらかなグラデェーションではなく面の組み合わせで表現しているためだが、こうした表現には、対象を単純な形の組み合わせで表現するキュビズムの技法との共通点を感じる。一方で、衣服など影の箇所は光が透けるほど薄く、明るい箇所は厚く絵具を塗っている。これは、レンブラントやベラスケスなど17世紀の巨匠館から続く絵具の乗せ方に近いもので、そこには伝統的な技法に忠実であろうとするピカソの意識を読み取ることができる。

上記に比べ、《四人の水浴をする女》と《子羊を連れたパウロ、画家の息子、二歳》は、輪郭の線描表現に重点が置かれている。《四人の水浴をする女》の女性像では、先に最小限の着彩で陰影をつけ、デフォルメされつつも人体の特徴を的確にとらえた輪郭線を描いている。《子羊を連れたパウロ、画家の息子、二歳》も同様の手法で描かれているが、水浴画と比べると不自然なデフォルメは少ないように見える。しかし、肌や衣服の色を大胆に塗り、さらに羊は白色の塗り残しに目や鼻、口を描いただけである。着彩の大胆さに対して描線は息子の輪郭線を的確にとらえ、色彩と描線との対比を際立たせている。

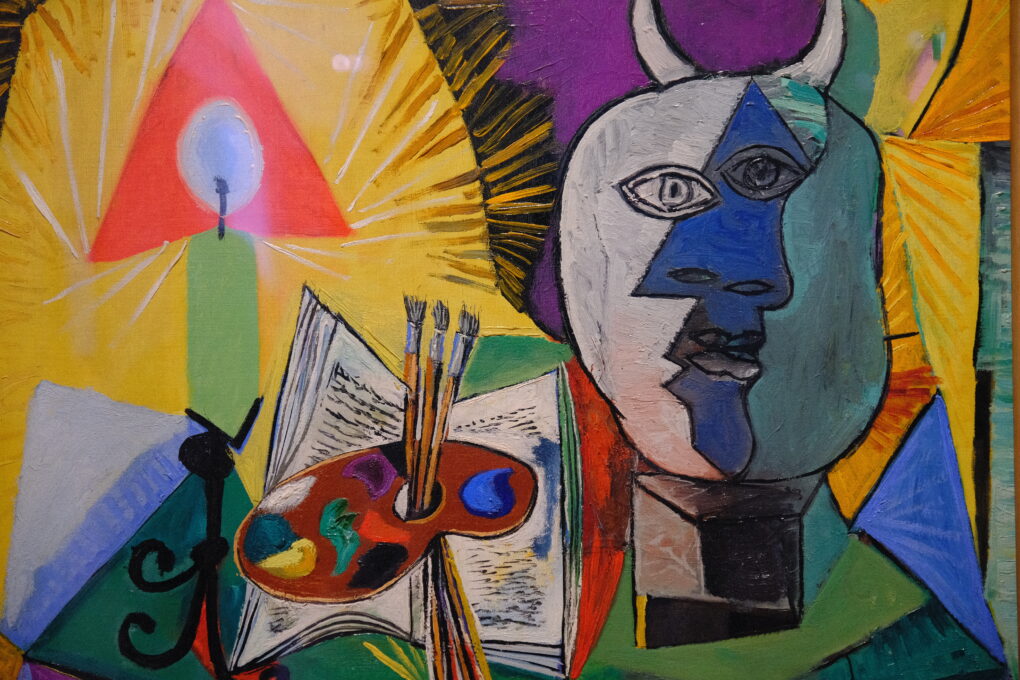

ピカソと静物画

陰影を用いて描かれた1920年代の人物像に対して、同時期に描かれた静物画は、キュビズムを思わせる幾何学的な要素を組み合わせて描かれているものが多い。前衛的な探究のなかで生み出された1910年代の作品とは異なり、戦間期のピカソの静物画は、豊かな色彩や有機的なフォルムが画面を穏やかに彩っている。また1930年代には、ピカソはロウソクや書物など同じモティーフを組み合わせた静物画を異なる書き方で連続して制作している。特に第二次世界大戦が激化する1940年代にかけて、その表現は時に厳しく、時に空虚さを漂わせるなど、戦時下のピカソの身近な世界を日記のように絵画に投影していく。

第二次世界大戦中のピカソは、同じモティーフの組み合わせによる静物画を多く描くことで、変化している生活の様子を伝えている。ナチス占領下のパリで製作された本作品では、平坦に塗られた背景の前で、無機質な表現でポットや燭台、食器など、テーブルの上のモティーフを簡素に描いた。他の作品で燃え盛っていたロウソクの炎は消え、物資や燃料の乏しいパリの寒々しいアトリエの空気を物語っている。

要変する人物像

人物像は、ピカソが障害を通して数多く描いた主要なモティーフであった。なかでも、女性たちの肖像画にピカソは強い関心を抱いた。本展出品作では、恋人フェルナンド・オリヴィエを描いた《女の半身像(フェルナンド)》や《裸婦》、パウロの母オルガ・コローヴァを描いた《母子像》や《座る女》、マリ=テレーズやドラ・マールの肖像群、最晩年の一連の女性像が挙げられる。生涯をかけて、さまざまな表現で女性を描き続けたピカソであったが、とくに1930ー40年代にかけてはより多様な試みが見られる。

1930年頃、ピカソは美しい肉体と輝く金髪を持ったスイス生まれの少女、マリー=テレーズと出会う。この時期、ピカソの画風も徐々に変わっていく。古典的な重量感のある表現から、マリー=テレーズの雰囲気を反映した軽やかな曲線を多用した、彼女の肢体をのびのびと表現する明るく官能的な表現に遷り変わって行ったのである。この時期、多くの横たわる女性像を描いている。この作品は一見不思議な造形をしているが、そのなかに一人の女性の明るく朗らかな性格までも的確に表現していることがわかる。

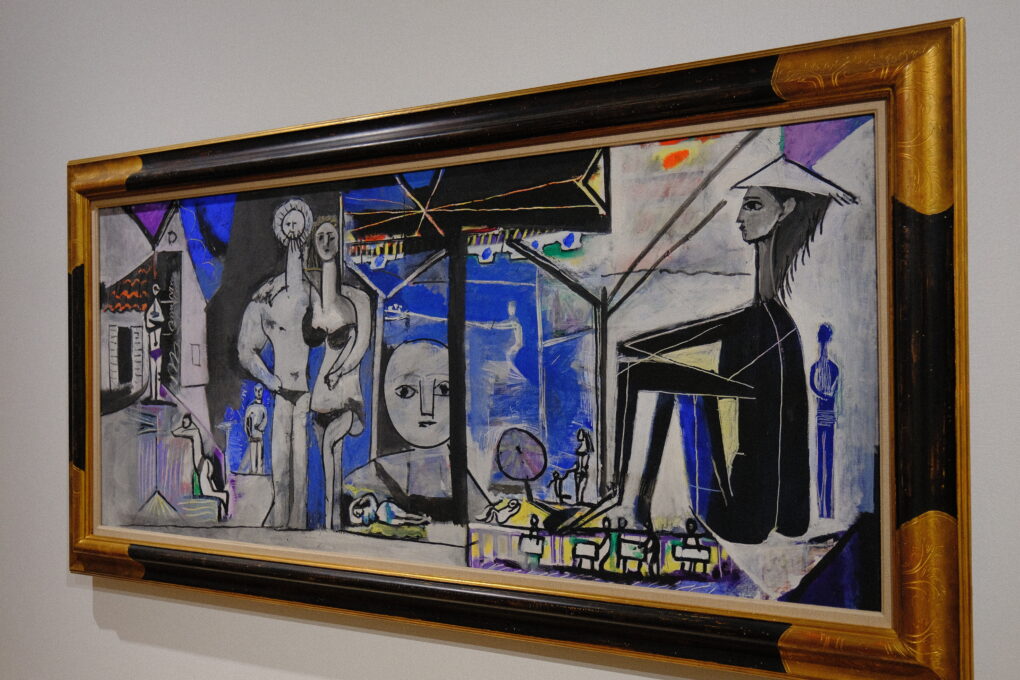

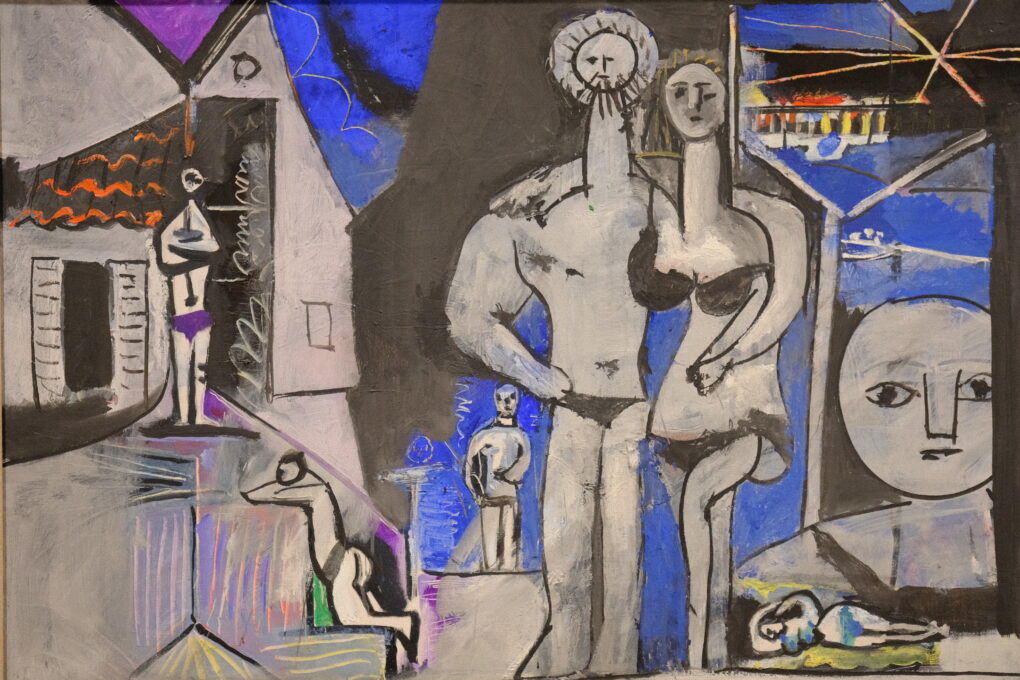

A Studio in the South of France:Beyond Painting

ベルクグリューン美術館のピカソ・コレクションは、彼の少年期から晩年まですべての時間を網羅する120点以上の作品からなる。この展覧館では、同館のコレクションから選んだピカソ作品43点(および国立西洋美術館、国立国際美術館、国立国際美術館の所蔵作品3点)を4つの章に分けて紹介しながら、彼の芸術の変遷をたどる。

ラ・ガループ海水浴場は、カンヌとニースの間にあるアンティーブ岬に存在する。ピカソは1923年に初めてここを訪れて以来、しばしばこの場所で夏を過ごした。この作品は、アンリ=ジョルジョ・クルーゾー監督が1955年に製作した映画『ミステリアス・ピカソ 天才の秘密』に登場する絵の一点である。この映画はニースの映画スタジオで撮られ、最初はピカソの筆の動きがわかるように特殊な紙とインクを使って裏面から撮影されたが、後半は絵具の重ね(時には重ね直し)を見せたいというピカソからの要望を受け、正面から制作過程を細切れに撮影していく手法がとられた。後者は、完成した映画では10分ほどの長さのシーンを約5時間かけて撮影されたという。この作品も後者の手法で撮られたもので、映画の最後の場面に登場する。何度も描いては消し(あるいは重ね)ながら描くという、ピカソの制作過程がよくわかる作品である。最初は、海水浴場の風景だとも分からないほどにデフォルメされてゆく。この作品ができたところでピカソは「これでようやく一枚の絵になった」と語った。

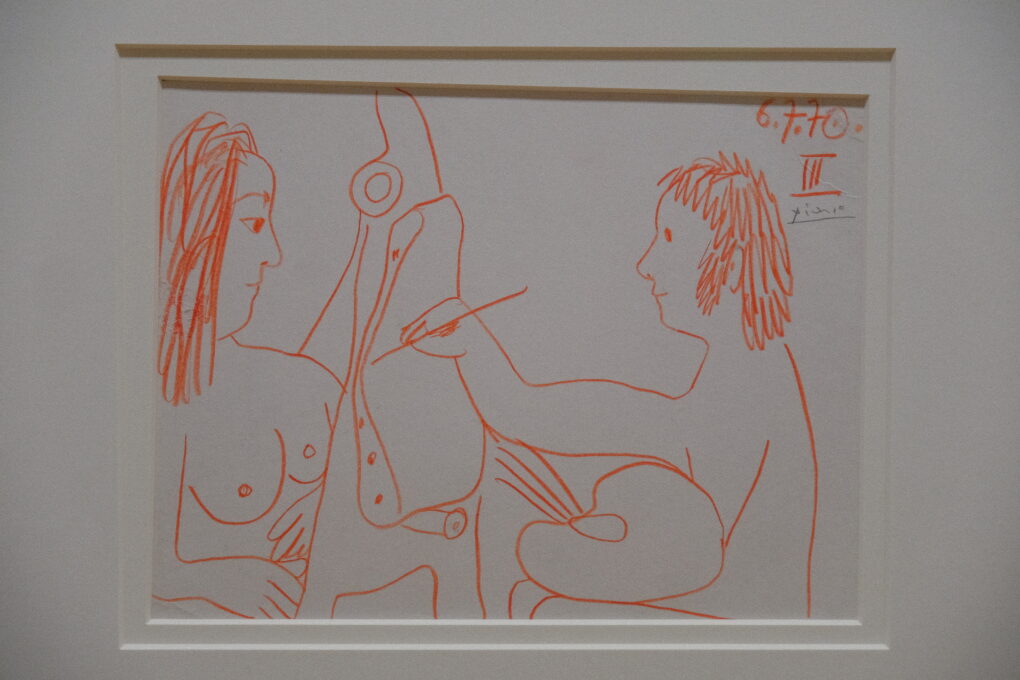

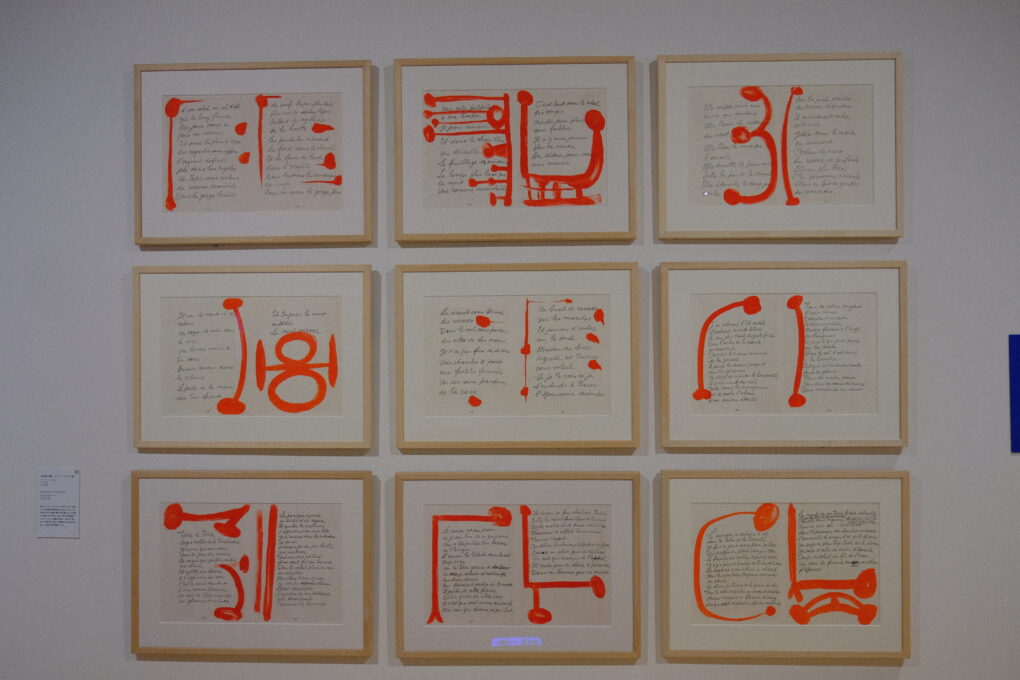

画家とモデル

第二次世界大戦後、ピカソが集中的に描いたテーマのひとつが「画家とモデル」である。「芸術家とモデル」「彫刻家とモデル」「アトリエの中のモデル」「アトリエの中の芸術家」など、関連するテーマを合わせると、油彩、素描、版画を含めて、優に1000点を超えているといわれる。

ピカソは、1906年の《パレットを持つ自画像》(フィラデルフィア美術館)以来、絵を描く自らの姿を投影したパレットを持つ画家の姿を繰り返し描いてきた。こうした、近代以降自己表現を中心になす画家自身の姿を描くことは、ゴッホやセザンヌをはじめ多くの画家たちも行ってきたことであった。また、80歳をすぎて自らのルーツを見つめ直すかのように、スペインを想起させる近衛兵や闘牛士などを繰り返し描くようになる。この作品も近衛兵に扮した画家として自らのイメージを重ね合わせたものと考えられる。

第二次世界大戦後ピカソは、南仏を転々とした後、新妻ジャクリーヌ・ロックと、最後の住まいとなった同じく南仏のムージャンで生活を始める。ピカソ80歳、1961年のことであった。以後最晩年を、「平和の時代」と呼ぶことがある。確かにこの時期のピカソは、南仏の明るい陽射しの下、のびのびと人生と制作を愉しんでいるように見える。愛すべき女性ジャクリーヌや子どもたち、地中海の風景を、それまで以上に自由に、そしてエネルギッシュに描いた。また、同年アヴィ二オンの法王庁宮殿で大展覧会を行うなど、最晩年になってもなお、旺盛な製作意欲を持っていた。「子供のように描きたい」と望んだピカソだが、まさにこの作品ではそれが実現している。「子供のように」とは、こんな風に描こうと考えて描くのではなく、たとえ妻ジャクリーヌたちのことを思って心に浮かんだものを、次から次へと浮かんでくるとおりに画面に描いていく。20世紀の巨匠ピカソであっても、この境地をようやく実現できたのは、死を目前にしたこの時期になってから出会った。輝くばかりの愛する女性たちを、オーラに包んで表現した。自らの意識がそう望んでいたのであろう。

リンク

リンク

リンク

リンク

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] PICASSO 青の時代を超えて 2022年度ピカソ展第2弾 […]

[…] PICASSO 青の時代を超えて 2022年度ピカソ展第2弾 […]