この地球上で、まだ野生の虎が暮らすことのできる希少な森がそこにはある。私はその地で、絶滅危惧種として種の存続が危ぶまれている虎達の姿を撮影し続けてきた。彼らを、私たちの生活から遠く離れた”全く別の世界の生き物”としてではなく、”同じ世界を生きる一つの命” ”対等な命”として見つめて。

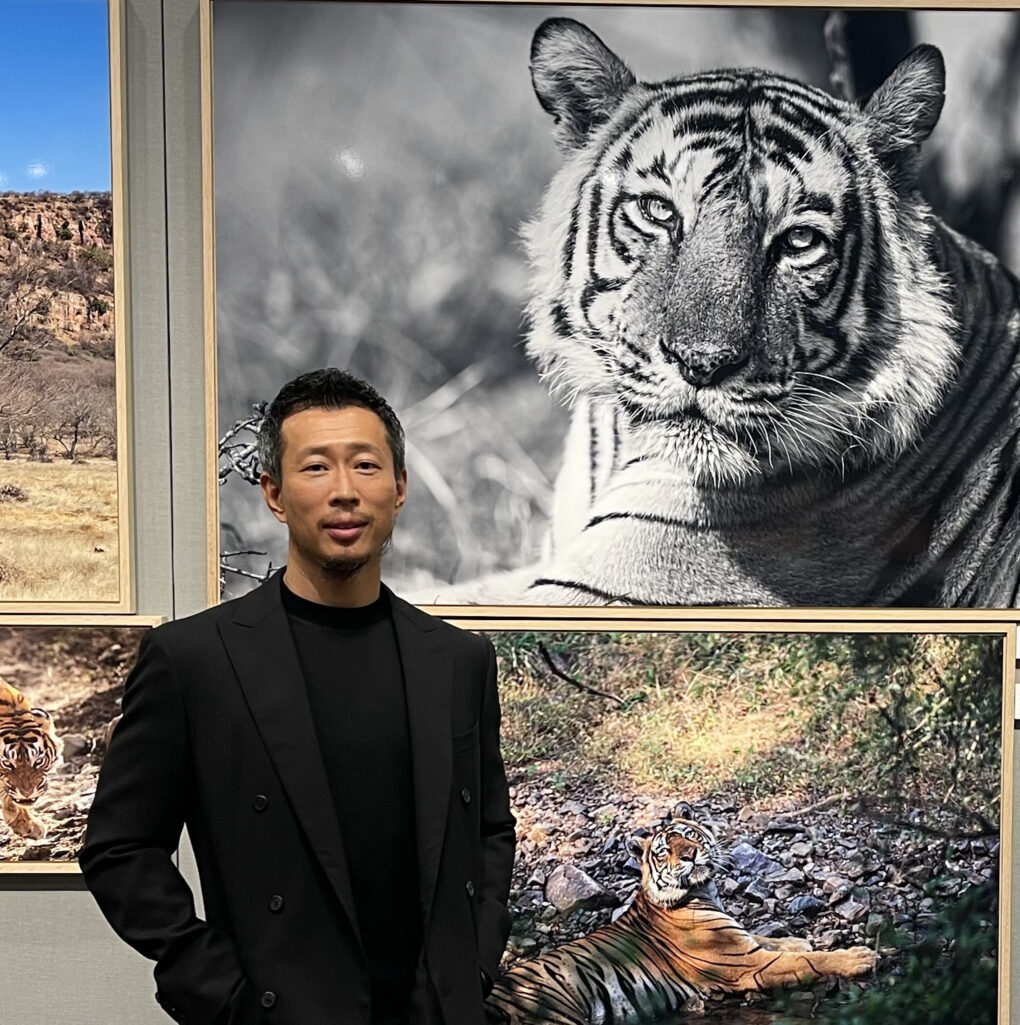

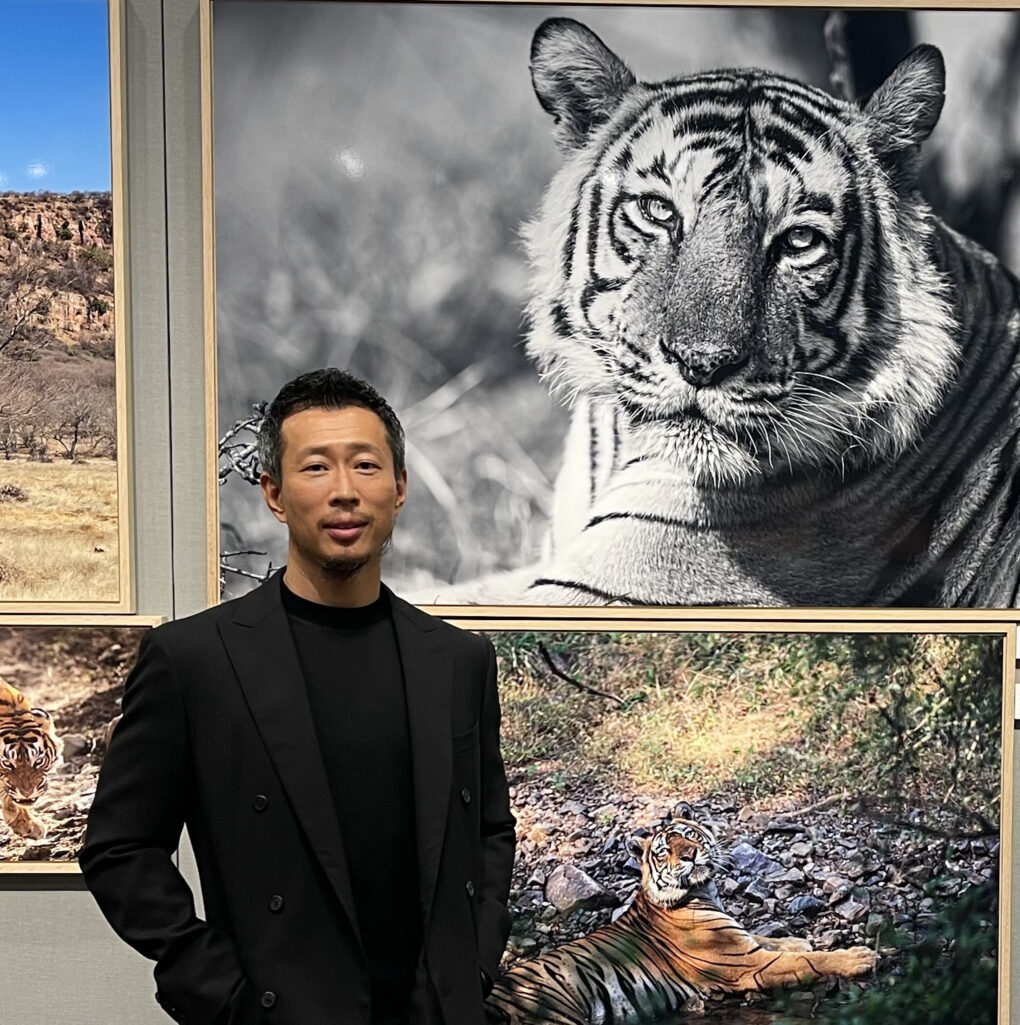

山田耕煕 写真展

「The Land of Tigers」

富士フイルムフォトサロン東京 2022年10月14日(金)~10月20日(木)

富士フイルムフォトサロン 大阪 2022年12月9日(金)~12月15日(木)

富士フイルムフォトサロン 札幌 2023年3月17日(金)~3月22日(水)

ー野生の虎が生きる大地へ

インド・ランタンボール国立公園。

この地球上で、まだ野生の虎が暮らすことのできる希少な森がそこにはある。

私はその地で、絶滅危惧種として種の存続が危ぶまれている虎達の姿を撮影し続けてきた。

彼らを、私たちの生活から遠く離れた”全く別の世界の生き物”としてではなく、

”同じ世界を生きる一つの命” ”対等な命”として見つめて。

写したのは虎たちが生きる”日常”の一場面でしかない。

きっと、そのどれもが彼らにとって特別なものではなく、これまで脈々と繰り返されてきたばかりだ。

「孤独に毎日を生きながらも、いつしかパートナーと出会い、子を産み、親となり、育み、生きるために必要なことを伝えていく。

子は親に甘え、愛をもらい、学び、兄弟の中で切磋琢磨しながら生きる力をつけていく。

やがて、子が己の力だけで生きていかなくてはならない時が訪れる頃、親は子から離れていき、同時に兄弟同士の距離も拡がっていく。

そして遂には、親と同じように自らも独り立ちをし、厳しさの中を生きていく。

次の命をつなぐ役目を、自身が担うために・・。

虎は生後二年が経つ頃、それぞれが親元を独立するタイミングが訪れる。

血の繋がった家族といえども、その後に同じ時を育むことは二度とない。

次に会う時は、互いが真に命を駆け引きする相手にさえなり得る。

それは一見すると、あまりに刹那的な関係ともいえる”家族”の在り方だ。

しかし、見方を変えれば、いつかは”自分の敵”になるかもしれない相手を守り、懸命に育てる親の姿からは、

”命を繋ぐ強靭な意思”と”果てしない我が子への愛情”を感じ取ることができる。

そして、まだ見ぬ世界に飛び出していく子供たちの姿、互いが切磋琢磨しながら成長していく姿からは、

”自分以外の存在があるからこそ、己を知ることができる”と言うことに気づかされる。

私は、彼らの”日常”から「別れまでの時間が持つ意味」や「命をつないでゆくことの重み」、

ひいては「生きる意味」までをも深く考えさせられるのだ。

その姿形は違えども、むしろ今の時代だからこそ、彼らの生き方には学ぶべきことが多くあるのではないだろうか。

私たちはコロナパンデミックを経験し、当たり前にあった”日常”を失うことが如何に辛いことか、耐えがたいことであるかを痛感した。

では一方で、虎たちをはじめ野生動物たちの生きる今はどうだろう?

パンデミックどころか、間違いなく私たちのそれよりもはるかに困難な、想像を絶する厳しい現実を生きているのが実情だ。

なぜなら今この瞬間さえも、虎を含めた多くの種が、生きる環境そのものを奪われ、絶滅に追い込まれているのだから・・。

無限に繰り返されてきた、尊い彼らの営み・・・。

写真を通して、虎たちが生きる美しいジャングルと、まだそこに残る彼らの”日常”を見つめながら、同時にその”一生”までをも感じ取ってもらえたら嬉しい。

彼らが懸命に生きる姿に、あなた自身や、大切な人の姿を重ね、思いを馳せてもらえたら幸いだ。

「この先の未来にも、この美しい存在たちの姿を残したい。」そんな強い願いを込めて。

写真家 山田耕煕

KOKI YAMADA | 山田耕煕

PROFILE

1979年生まれ。

これまでに、南極、北極、アラスカ、アフリカ、ガラパゴス諸島などで様々な生き物たちを撮影。

『自分を含めたヒトという存在と、遠くにあると感じている大自然、野生動物たちとが、常に隣り合わせの存在であると言うことを伝えられる写真を目指してている。厳しい環境をその身一つで立ち向かう生き物たちの逞しさ、そして儚く美しい姿・・・自分の心に触れたそんな瞬間を、写真を通して伝えていきたい。』

AWARDS

2020年第8回日経ナショナルジオグラフィック写真賞 ネイチャー部門 最優秀賞

CONTRIBUTION

2021年時計ブランドTWC WebメディアIWC THE JOURALへ

「ヒトと野生動物たち、一緒に未来へ。」

2年の始まり

生後約3ヶ月の子と母親。警戒心が特に高いこの時期、子供の体も小さく、すぐに藪の中に隠されてしまうため、親子を同時に写せる瞬間は貴重だ。張り詰めた空気の中、子を守る母親の強い意思を深い愛情を感じた。虎は約2年という短い時間の中で、子供を一人前に育て上げていく。彼女や血はそのスタートを切ったばかりだ。

手本となる

母親は手本となり、自分のテリトリーを歩き見せながら、まだ外の世界を知らない小さな子を率いていく。見慣れない人間の姿に子供が怯える一方で、母親は常に自分たちのいく先だけを力強く見ていた。子供たちにとって、母親の行動すべてが学びの糧となる。

どこかで見た光景

生後半年以降、食事量が増え出すと体の成長速度は一層速くなる。でも中身はまだまだ子供のままだ。母親の隣に行きたい2頭は、ポジション争いの真っ最中。子供に対し「やめなさいっ!」と言わんばかりの母親の表情。それはまるで私たちの日常に見かける光景だ。

野生の”教え”

母親から与えられた獲物は、ある時期を境に子供同士でも一緒には食べない。虎は独立後、群れを成さず単独で生きていく生き物。強い者こそが得られることを学ぶ必要があるのだ。左の子は鹿を咥えながら、本能剥き出しで右の子を攻撃していた。しかし母親はこれに一切介入しない。それも含めて”教え”と言うことなのだろう。

無償の愛

親子でリラックスした水浴びの最中、突然、私の右後方のジープから大きな物音が鳴った。咄嗟に子供の身を守るように自分の体を被せた母親。驚くほど素早い反応だった。周囲を警戒できる能力を持つ者と、まだそれが未熟な者との違いが、目つきからハッキリと分ける。子を守る母親の”無償の愛”を強く感じた瞬間だった。

伝える

子が独り立ちするするまでの限られた時間の中、母親は自立のために必要なことを伝えていく。まるでこの時、母親が何かを語りかけれているように見えた。

成長の過程

インド・ランタンポール国立公園を象徴する湖を歩く親子。1頭の子は怯えずに、母親から少し離れて歩いていた。見慣れ始めた我々人間の様子をじっと睨むその姿からは”何を危険な対象と判断するのか?”という認識がで始めたことが分かる。一方、母親の背後を歩く子は、まだ怖さを拭えていない。

冒険の始まり

親が狩りで不在の間、子供は”自分たちだけで生きること”を学ばなくてはならない。母親は成長の具合を見て、子供たちだけで過ごす時間を徐々に増やしていく。その瞬間は彼らにとって、新しい冒険の始まりを意味する。かつて人間が支配していたこの地を堂々と歩くその姿は、色々な意味で感慨深い。

残酷とは

彼らは頂く命を粗末にせず、最大限、自らの中に取り込んでいく。決して無駄に食べたり、楽しむために殺したりはしない。”残酷とは何か?”残しては捨て、それでも殺し尽くすまで捕る人間の方が、余程に残酷ではないだろうか?彼らの営みからは、むしろ私たち自身が考えさせられることの方が多い。

生きる速度

繰り返されていく日々。子供たちが独立するまでの”2年”という時はあっという間に過ぎ去っていく。私たちと異なる時間を生きる彼らにとって、その速度はどう体感されているのだろう・・・?ジャングルでの1日の終わりに、そんなことを考えてしまう。

自然の定め

見つめ合う2頭の子供。一緒にいられるその関係性は、近い将来必ず告げる。彼らはそのことを知っているのだろか?自然の定めではあるけれど、分かっていながら見ていると、その姿はあまり切なく、そして苦しいほど愛おしい。

かけがえのない存在

肉眼では見切れない程の速さは、もう子供の頃のそれではない。互いの存在を活かし、切磋琢磨する姿からは”自分以外の存在から学ぶこと”の意味について深く考えさせられる。私たち人間だってきっと、自分以外の”他者”がいるからこそ”自己”というものを認識出来るのだろう。

”家族から”ライバル”へ

母親の元を離れ、ついには兄弟同士も別々の道を歩む時が訪れる。それぞれがセパレートした後、次に出会う時は、親も兄弟も皆がライバルとなり、互いが真に命を駆け引きする相手になり得る。「どうかぶつかり合うことなく、穏やかに生きてほしい・・・。」現実的にはあり得ないことだが、そう願わずにはいられない。

旅立ち

独立し、ジャングルの中を駆け巡る姿は”森の王者”その者である。何者にも頼らず、孤独に生きる美しい存在。己の力だけを頼りにサバイバルし、自分の役目を見つける長い旅に出る。

思いを悩む先に

脇腹を怪我にし、体を癒していた雄の虎。何かを見つめるように上を向くその視線に惹きつけられた。「傷つき、悩み、苦しみ、葛藤する・・・。」もしかしたら、彼らにもそんな感情に浸る瞬間があるのではないか・・・?そして、思い悩んだその先にこそ、新しい何かを見出すことができるのは、私たちと同じなのかもしれない。

命の重み

生きる者、消えゆく者。突然訪れる儚い命の瞬間に触れると、私たち人間の誰もが、彼らと同じように”自分も自然の一部でしかない”と言うことに気づくだろう。彼らと私たちは”全く別の世界の生き物”ではなく”同じ世界を生きる対等な命”なのだ。

”共存”の中にある”日常”

観光資源として存在することが、この地における人々から見た虎の価値だ。それが”現代を生きる野生の虎”の一つの現実だ。一定の制限とルールに守れながら人間と共存する道を歩んでいる。自然の中にある不自然なものを含め、現代のワイルドライフは成立しているのだ。虎たちの”日常”はそういう物の中にある。

自然という無常の中で

虎は目の前にある水場で体で癒していただけだ。誰のために居たわけでもない。それは繰り返されてきた日々の、ごく当たり前のひとときでしかないだろう。しかし、全てが移り変わる自然の中で、同じ景色は2度とやってこない。この虎が明日を生きている保証はどこにもないのだ・・・。そう思ったら、写真を撮りながら、初めて涙が出た。

命を繋ぐ

無限に繰り返されてきた尊い営み。遂には自分自身が役割を見つけ、それを果たしていく。厳しい現実の中、必死に命を繋ぐ彼らの物語を目の当たりにすれば、きっと誰もが”生きる意味”について考えずにはいられない。

未来に残す

この一枚に、彼らが放つ計り知れない存在の大きさと、圧倒的な生命力を写し撮った。虎が生きる森・・・。その背景には幾重にも重なる生命の繋がりがあるのであって、そこには、私たちが生きていく上でも必要な、優しい環境があることを意味する。『森の象徴』である彼らの姿を未来に残せなければ、私たち人間にも未来はないだろう。

再会の時を待ち侘びて

生後約3ヶ月の頃から追い続けてきた姉妹。ランタンボール国立公園内に点在する王族時代の遺跡の上で無邪気にじゃれあっていた姿が忘れられない。そんな、まだ少しあどけなかった彼女たちも今やそれぞれがパートナーと出会い、もう次の時代をつくり始めている。再会の時が待ち遠しい。

虎への考え、人生観が変わった貴重な写真展でした。

山田先生のお気に入りの作品の前で・・ありがとうございました!!

コメント