本展「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」では、パンデミック以降の時代をいかに生きられるのか、心身ともに健康である「ウェルビーイング」とは何かという問いを、現代アートに込められた多様な視点を通して考えます。自然と人間、社会と個人、日常、家族、病、精神世界、生と死など、コロナ禍で見つめ直すこととなった「生きること」に関わる本質的なテーマを主題とする、国内外のアーティスト16名の作品(一部)を紹介します。

目次

Listen to the Sound of the Earth Turning

「地球がまわる音を聴く」

MORI ART MUSEUM 2022 6.29Wed-11.6 Sun

ごあいさつ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックは、私たちの社会や生活を大きく変え、その意味を改めて考えさせられることになりました。当たり前だった日常が奪われるなかで、現代アート、音楽、文学、映画などさまざまな芸術が、かつてない切実さを持って心に響くこともあったのではないでしょうか。 本展「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」では、パンデミック以降の時代をいかに生きられるのか、心身ともに健康である「ウェルビーイング」とは何かという問いを、現代アートに込められた多様な視点を通して考えます。自然と人間、社会と個人、日常、家族、病、精神世界、生と死など、コロナ禍で見つめ直すこととなった「生きること」に関わる本質的なテーマを主題とする、国内外のアーティスト16名の作品を紹介します。 新型コロナウィルス感染予防対策の一環として様々なイベントが延期・中止となり、多くの美術館が休館を余儀なくされました。世界的にデジタル領域の新たな可能性が示されましたが、その一方で、実際の空間でしか体験できない作品の価値も見直されました。本展には、美術館のリアルな空間を重視したインスタレーション、彫刻、映像、絵画など多彩な作品が含まれます。五感を研ぎ澄ませアートと向き合うことは、他者や社会から与えられるのではない、自分自身にとってのウェルビーイング、「よく生きる」ことについて考えるきっかけになるでしょう。 本展のタイトル「地球がまわる音を聴く」は、オノ・ヨーコのインストラクション・アートから引用しています。意識を壮大な宇宙へと誘い、私たちがその営みの一部に過ぎないことを想像させ、新たな思索へと導いてくれる言葉です。パンデミック以降の世界において、生きることの本質を問い直そうとするとき、こうした想像力こそが私たちに未来の可能性を示してくれるのではないでしょうか。 最後になりますが、本展にご参加いただいたアーティスのみなさま、出品をご快諾いただいた所蔵家のみなさま、本展の調査にご協力いただきました専門家の方々、さらに本展の実現に多大なご協賛ご協力を賜りました企業各社、個人の支援者のみなさまに、心より御礼申し上げます。 森美術館

リンク

Yoko Ono オノ・ヨーコ 1933年東京都生まれ、ニューヨーク在住

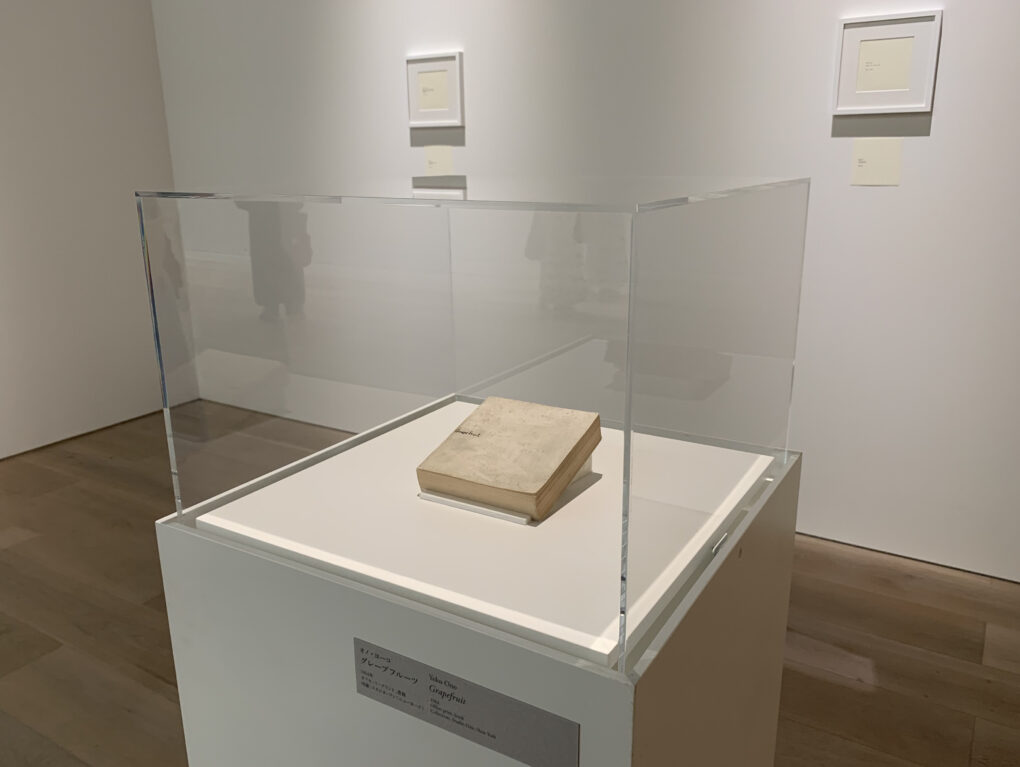

本展では、タイトルにも引用されている「地球がまわる音を聴く」を含むオノ・ヨーコの12のインストラクション(指示)作品が展示されています。これは1964年に私家版として500部限定で出版されたアーティスト・ブック、『グレープフルーツ』に掲載されたものの一部です。一見するとまったく不可能で非現実的であるように思われるこれらの行為は、私たちの持つ想像力への小野からの提案と言えるかもしれません。オノは1961年に開催した「オノ・ヨーコによる絵と素描」にて、記述あるいは口頭によるインストラクションを伴った絵画作品を初めて発表しました。翌年に東京の草月会館ホールで行われた「小野洋子作品発表会」では、キャンバスは放棄され、紙に書かれたインストラクションのみが壁にテープで貼り付けられる形で発表されました。

オノ・ヨーコは1950年代に言語や概念を作品の素材として用いはじめたアーティストのひとりですが、オノの作品が1967年にコンセプチュアル・アートを提唱したソル・ルウィット(1928−2007)や、同年に発表されたルーシー・R・リパードとジョン・チャンドラーによる論考「芸術の脱物質化」で取り上げられた作品群と異なっているのは、彼女の試みが芸術そのものの在り方や構造に対する批評や挑戦ではなく、作品を鑑賞する人に「心を開くことを呼びかけ」て経験をもたらす、つまり鑑賞者の思考を含めた能動的な行為を呼びおこすものだという点にあります。オノは1966年に発表したテキストの中で、これらのインストラクション作品は、戦時中に疎開先で弟と架空のメニューを言い合うことで生き残ろうとした、という経験から生まれたと述べています。いかなる状況でも想像力を持つことの重要性を示すこれらの作品は、その後発表された《戦争は終わった》(1969)など、より直接的に反戦を訴える作品へと繋がってゆき、今日、その重要性はますます高まっています。

リンク

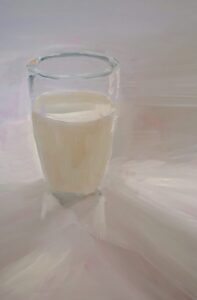

Wolfgang Laib ヴォルフガング・ライプ 1950年ドイツ、メッツィンゲン生まれ、ドイツ南部、南インドニューヨーク在住

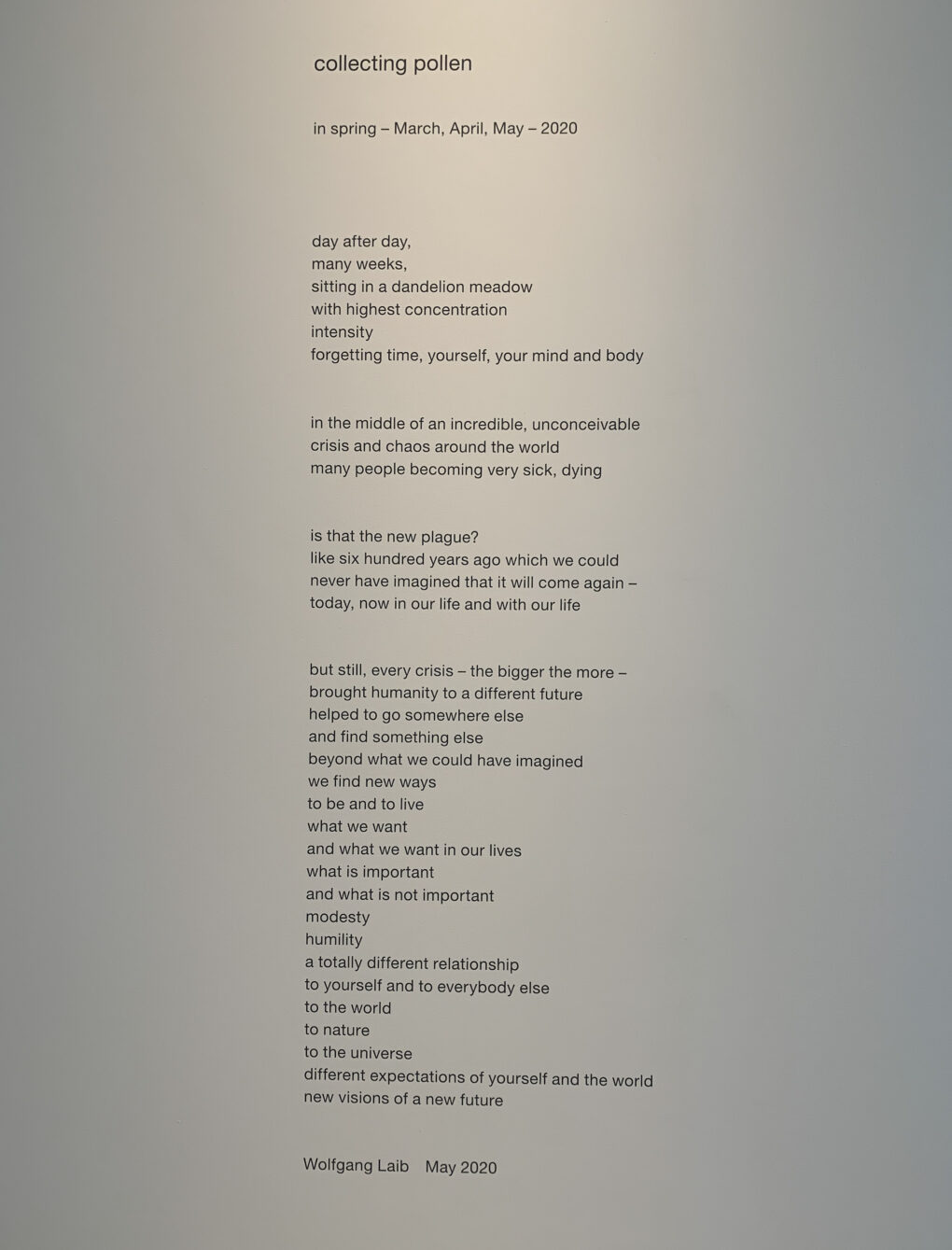

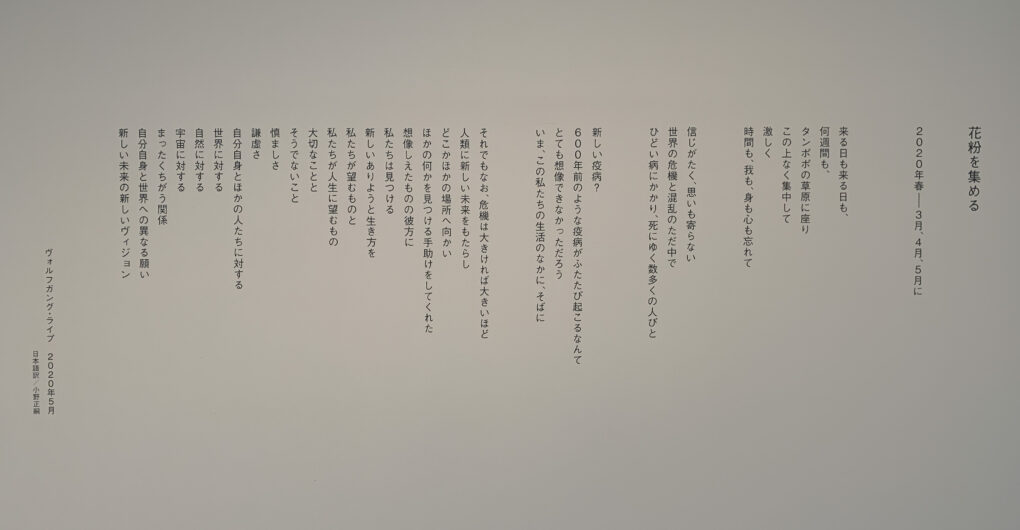

ヴォルフガング・ランプは医学を学んだ後、1974年に芸術家の道へ進みました。その背景には、肉体のみを扱う20世紀の西洋医学に対し、幼少期からインドやイスラム文化を通して実感した精神世界、自然界や宇宙の壮大な営みなど、包括的な世界観、不可視のエネルギーなどへの強い関心がありました。以降50年近くにわたって、牛乳、花粉、米、蜜蝋など生命の源を連想させる素材を使った立体作品やインスタレーションを制作し、素材に宿るエネルギーや生命の本質をわたしたちに感じさせてきました。

《ミルクストーン》は、浅く削られた白い大理石板の表面に、毎朝牛乳を流し入れるもので、表面張力の緊張感とともに1日のエネルギーや生命について考えさせます。何万年もの時間を内包した大理石は、ライプ自身が丹念に磨いたものです。この最もシンプルな形、色、行為には、毎日の繰り返しと長大な森羅万象の歴史を投影する深遠さがあるのです。

もう一つの代表作は、彼の住むドイツ南部の小さな村で集められたタンポポやヘーゼルナッツなどの花粉を使ったインスタレーションです。1977年に《花粉のフィールド》として展示して以来、毎年、もりや村で花粉をさいしゅしてきました。花粉は一年のうち数ヶ月、小さなガラス瓶半分から1本程度しか集まりませんが、マイクロメートル単位の細胞には、それぞれの繁殖のための遺伝子情報が凝縮されています。ミツバチが巣を形成するための蜂蜜や蜜蝋もライプが長年使ってきた素材です。花粉と同様、1匹のミツバチが生成する蜂蜜や蜜蝋もわずかな量ですが、その希少性ゆえに凝縮された生命の重さを考えさせます。

不可視のウィルスに人類が翻弄されるなか、命の重さ儚さを私たちは実感しました。医学を学ぶなかで人間の病や死に直面し、芸術や文化に未来を感じたヴォルフガング・ライプ。彼が半世紀にわたって一貫して継続してきた日々の営為が、改めて強く心に響きます。

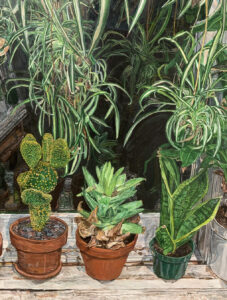

Ellen Aitfest エレン・アルトフェスト 1970年ニューヨーク生まれ、同地およびコネチカット州ケント在住

エレン・アルトフェストは、植物や人物をモチーフとする小さいサイズの写実的な絵画を制作してきました。制作には写真を使わず、実物を詳細に観察して描きます。緻密な作業には膨大な時間が費やされ、出品作《木々》(2022)はA4用紙程度のサイズですが、パンデミックの間に13ヶ月間かけて製作されました。丁寧に重ねられた筆触が、豊かな表情を作り出しています。

アルトフェストの絵画には一度では把握することができないほどの視覚情報が凝縮されています。写実的な具象表現であるとともに、描かれる対象の全体像が捉え難いという点で抽象的であるともいえます。一方で、実物の木を見る時には模様があることは意識しても、恐らくその複雑な形状まで詳細に認識することで、モチーフはそれまで見えていなかった姿を見せていきます。彼女の絵画にある抽象性は、木の幹や岩肌、南瓜(カボチャ)の表皮などの複雑な模様、そこに投影された陽光の微細な変化など、身近な世界への眼差しを通して、不可視の領域を提示するのです。それはまた、私たちの主観的視野が世界の限られた側面しか見ていないことにも気づかせてくれます。

彼女はCOVID-19のパンデミック以降も、それまでと同じようにコネチカットの森の中で日々製作を続けていますが、以前よりも「自然に永遠性を感じるようになり、人の命に限りがあることについてよく考えるようになった」と言います。数ミリほどの絵画の表面に堆積する膨大な時間の層には、日常の尺度を超えた自然の姿や時間の流れがあり、それに関わり含まれながら生きる私たち自身の在り方が示唆されているようです。

Guido van der Werve ギド・ファン・デア・ウェルヴェ 1977年オランダ、パーペンドレスヒト生まれ、ベルリン、アムステルダムおよびフィンランド、ハッシ在住

ギド・ファン・デア・ウェルヴェは、幼少期からクラシック・ピアノを学び、スポーツにも積極的に取り組んでおり、音楽的資質と高い身体能力は彼のパフォーマンスにおいても重要な要素となってきました。自身の作品について「僕の関心はアートよりも、文学や音楽にある」そして「音楽のように直感的に伝わる映像作品」を理想としていると言います。いわゆるオランダ基金時代の風景画を思わせるシンプルな構図と、自身で作曲と演奏をする叙情的な音楽を特徴とする映像は、観る者の感情に直接訴えかける「映像詞」とも言える作品になっています。

出品作《第9番世界と一緒にまわらなかった日》(2007)は、北極点で24時間かけて地球の自転と反対に回り続けるという、文字通り世界(地球)と一緒に回らないパフォーマンスを記録したタイムラプス映像です。タイトルにある詩情は、それが行為の単なる描写であるという諧謔(かいぎゃく)によって一旦は裏切られるものの、「北極点に24時間立ち続ける」という行為の壮大さと過剰さ、そしてナンセンスさを改めて認識することで、独特なユーモアをもった詩的表現として鑑賞者を引き込みます。そこには、私たち自身も地球に立っているのだという、平凡であり壮大な事実が叙情的に語られているのです。

ファン・デア・ウェルヴェのパフォーマンスは、「立つ」、「回る」、「走る」といった日常的な動作の単調な繰り返しですが、それを過剰に実行することで日常を超越した非日常性的な行為へと転換しています。その非日常性は日常の地続きにあり、ひいては、生きることは本来的に単純な繰り返しであり、それ自体がかけがえのない営為であるということに気づかせてくれます。それは生の本質であり、それ自体がかけがえのない営為であることに気づかせてくれます。それは生の本質であり、CDVID-19によるパンデミックによって様々な行動が制限される中であっても、私たちの日常は無限の可能性を秘めていることを示唆しているようです。

Aono Fumiki 青野文昭 1968年宮城県生まれ、同在住

青野文昭は仙台に生まれ育ち、宮城教育大学大学院美術教育科を修了、現在も同地で活動しています。大学院在学中の1990年代から現在まで、様々な場所で拾った壊れたもの、捨てられたもの、必要とされなくなったものを「なおす」という行為を通じて「破壊と再生」「修復」をテーマとして作品を一貫して制作しています。

本展では、青野が生まれ育った仙台市八木山に架かる《八木山橋》と、その八木山にかつて存在した越路山神社を復元した《僕の町にあったシンデンー八木山越路山神社の復元から2000〜2019》(2019)が展示されています。青野自身が被災者として経験した2011年の東日本大震災は、青野がこれまで作品の素材として扱ってきた拾得物や様々な欠片、さらには作品のもつ意味や解釈にも大きな影響を与える出来事でした。

東日本大震災が起こった日の夜、青野は八木山橋を渡り、家へ戻りました。途中の車中にて「八木山橋が落ちた」というニュースが入りますが、実際には橋は落ちておらず、橋梁に段差が生じただけで、警察が土嚢を積んで車を1台ずつ通していたそうです。青野はそこで「果たして本当に『戻れた』のだろうか?」と自分自身に問いかけます。「この日を境に、自分はどこか別の世界に迷い込んでしまったのではないか」と。鑑賞者は青野の過ごした3月11日を追体験するかのように《八木山橋》を渡り、越路山神社に足を踏み入れることになります。青野が私たちを招き入れるその神社は、仙台という土地の持つ歴史、様々な拾得物、そして青野自身の幼少期の体験や記憶が渾然一体となって存在する「どこか別の世界」でもあります。本件で明らかに示された青野の視点は、我々の生きる世界や現実に起こる様々な出来事の全てが、巨大な時空感の一端として存在しているということを、改めて意識させるのです。

Kanasaki masashi 金崎将司 1990年東京都生まれ、同在住

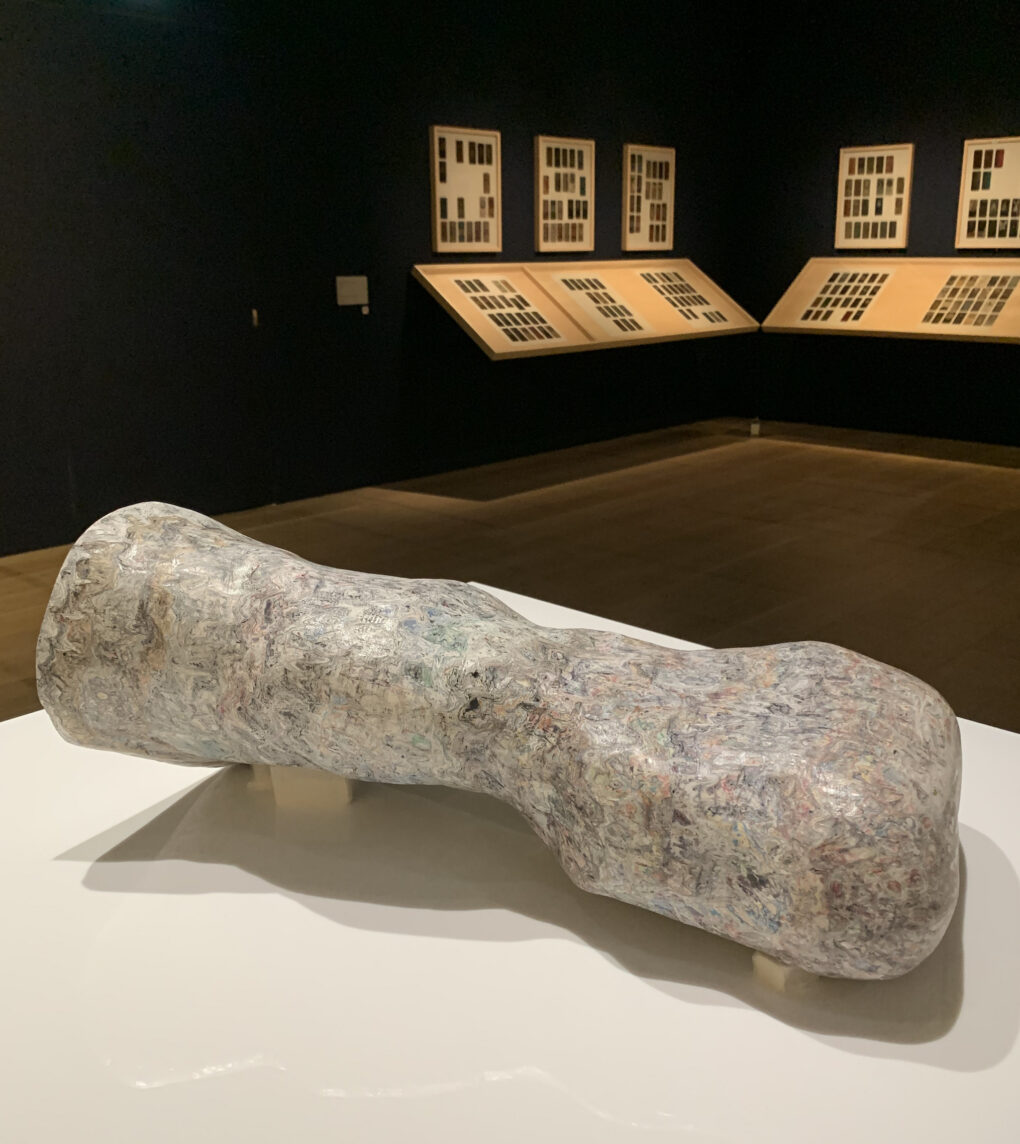

社会福祉法人にじの会が運営する「にじアート」に所属し、造形活動を続ける金崎将司は、2013年以降、数々の展覧会で注目を集めました。

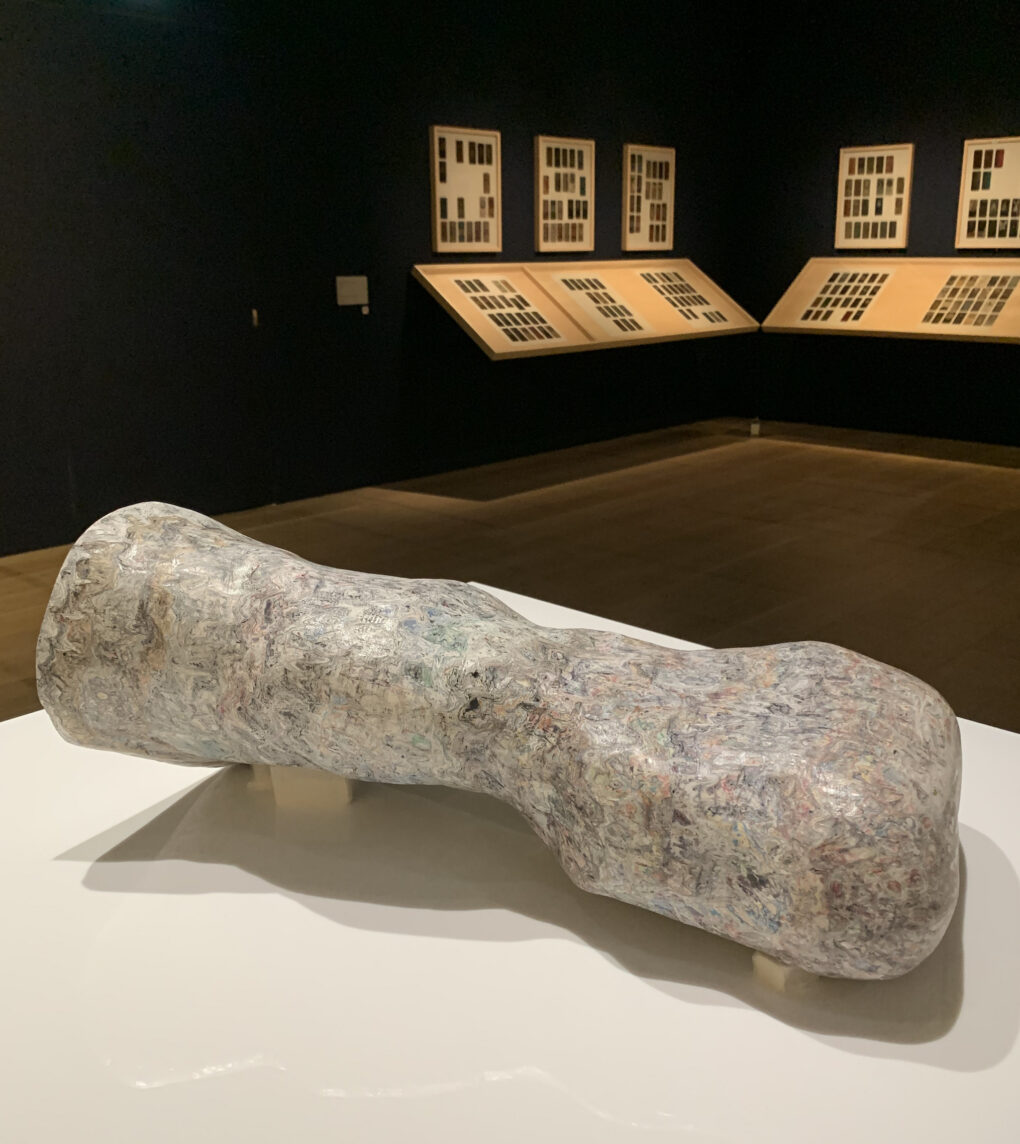

金崎の造形は、当初は雑誌や新聞の折り込みチラシを切り抜き、台紙に貼り付けるコラージュでしたが、紙片を同じ場所に貼り重ね続けることでコラージュは部分的に竜騎士、立体作品へと発展していきました。小さく、あるいは細長く切り抜いた紙片には、希釈された木工用ボンドがたっぷりと塗られ、柔らかくなったその紙片が筆で何度も押し付けられて重なっています。「にじアート」の職員、千葉鉄也氏によれば、自閉症の特製のひとつとして「視野の狭さ」があり、一点に集中すると周囲は目に入らないそうです。一つの作業を高度な集中力で持続するその能力は、制作に要した時間の蓄積、意識の痕跡、そして日々を淡々と生きる証しともなって金崎の創作活動に活かされています。有機的な形状へ成長したオブジェクトは、台座から切り取られることによって、その断面が制作過程を明らかにしています。切断部は切り株の様に同心円状になっていますが、千葉氏はその同心円の中心に金崎自身の「目」があると言います。

金崎のように知的障害を持つ作者の作品は、アール・ヴリュットやアウトサイダー・アートと呼ばれてきました。いずれも、知的障害や精神疾患のあるものだけではなく、正規の芸術教育を受けていない者などによる、芸術制度の枠外で作られた作品をおおむね指しています。表現する衝動やエネルギーが作品から溢れ出し、生きることの根源的な意味と直結する金崎の作品はまさに、芸術表現と生や実在、芸術の本質などを問う本展への、ひとつの回答と言えるでしょう。

Robert Coutelas ロベール・クートラス 1930年パリ生まれ、1985年同地で没

ロベール・クートラスは労働者として働きながら、独学で創作を始めました。石工として働きながらリヨン国立高等美術学校に通った後、パリの画廊と契約しますが、流行に左右される美術界での活動に苦しみ、画廊との契約を自ら解除し、極貧生活の中で制作することを選びました。未だフランスでもほとんど無名の存在ですが、晩年同居していた岸真理子・モリアや友人らの尽力により作品は徐々に知られる様になりました。

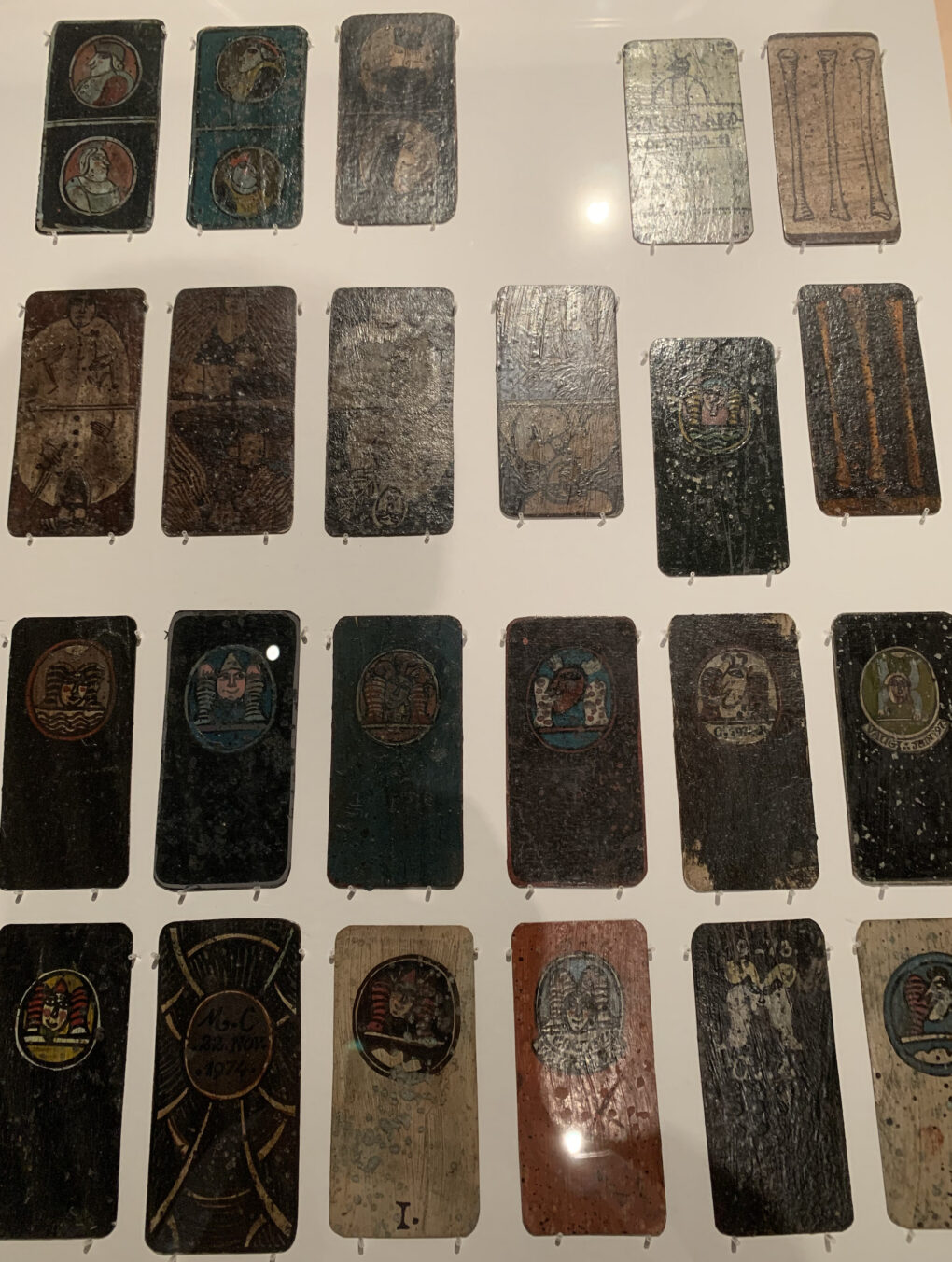

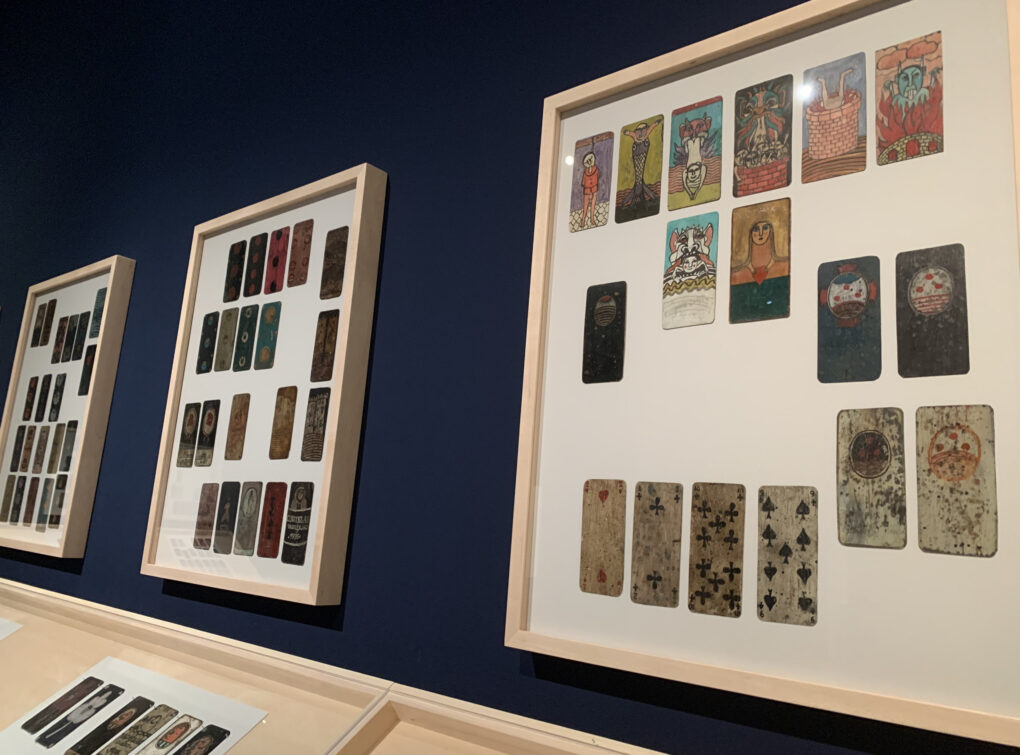

クートラスは苦しい生活のなか作り続けたのが、「僕の夜」という作品群です。道に廃棄されているボール紙を日中集め、深夜誰もいない自室で制作が行われました。カード状に切り取った支持体に、数日から数週間似た絵柄を描き続け、しばらく保管しておいてから、気に入らなかったものは描き直し、一部のみを作品として残していたそうです。そのうち469点は、売ることも散逸させることも許さず、死後、包括受遺者として指名された岸によって現在も管理されています。本店ではこの「リザーブ・カルト」全点を、保管時の配置を再現して展示しています。

クートラスは同じモチーフを繰り返し描き続けることで、潜在的な意識の中にあるイメージの中から「僕の夜」を紡ぎ出していたのでしょう。動物やキリスト教的なモチーフ、土着神や怪物のような魔的な存在、抽象的な模様が描かれています。また母の死後に描き始めた母子像の隣に幼少期に母に贈っていたバラの図像を置くなど、クートラス自身の経験を見ることもできます。閉ざされた世界で祈るように行われていたクートラスの制作は、個人の記憶を超えた時間、人間ではないもの、目に見えない存在へと意識を研ぎ澄ませていく行為であったのかもしれません。困窮してもなおそれを追い求めたクートラスの人生は、既存の美術制度や価値基準を揺るがし得るもので、そこには無名性への奥底へと降りてゆくことでしか到達できない根源的な表現があります。

Horio Sadaharu 堀尾貞治 1939年兵庫県生まれ、2018年同地にて没

堀尾貞治は、中学卒業後すぐに三菱重工業株式会社神戸造船所に就職し、その頃から独学で美術活動を始め、1998年に定年退職するまで会社勤めの傍ら活動を続けました。1965年には「第15回具体美術展」に出品し、翌年には具体美術協会の会員となり1972年の解散まで出品しました。それ以降も、数多くの個展やグループ展、パフォーマンスなど、年間の開催、参加数は100回を超えていたといわれるほど精力的な活動を続けました。

絵画から立体、インスタレーション、パフォーマンス、水墨画や書などメディアを問わず膨大な数の出品を制作してきた堀尾は、「一定のスタイルを持たない」ことを唯一の方法論としました。出品作「色塗り」シリーズは、多様な作品群を制作する中で、1985年から亡くなる2018年まで毎日欠かさず続けた作品です。もう一つの出品作が「一ふん打法」シリーズも1997年から2018年まで継続され、「色塗り」と同様に毎日の日課となっていました。プロ野球選手の王貞治の独特なバッティング・フォーム「一本立ち打法」から命名したシリーズで、アトリエで画用紙を10枚広げ、凄まじい勢いで次々とドローイングを仕上げていきました。1分もかからない数秒で描き上げたものもあり、量と速度が重視されたのは、極力思考が介在する余地を排除し、主観性や作家性を放棄するためでした。

押尾は1985年以降、「あたりまえのこと」というコンセプトのもと制作に取り組んできました。これは空気のように見えないが生きる上で本質的な存在を美術で可視化する営みを指しています。そこで重要なのは、「何もわかっていないこと」であり、「何かをわかろうとすることではなく、むしろ常に新しいものと出会うこと」なのだと説明します。

押尾の10万点を超える膨大な作品には無限のバリエーションがあり、豊かな色彩と躍動感が溢れています。それはそのまま私たちの生にも無限の可能性があること、そしてそこに広がる感情や感覚の豊穣さを表しているようです。押尾が生涯を掛け、全身全霊で挑み続けた「あたりまえのこと」とは、生そのものを祝福することだったのかもしれません。

Montien Boonma モンティエン・ブンマー 1953年バンコク生まれ、2000年同地にて没

モンティエン・ブンマーは、バンコクのポー・チャン美術工芸学校、シラパコーン大学で美術を学んだ後、美術大学での講師経験を経て1986年にパリへ留学、修士号を取得しました。留学中にフルクサス、ミニマリズム、コンセプチュアル・アートといった当時の先進的な美術動向に触れ、ヨーゼフ・ボイス(1921-2009)の「社会彫刻」や、人類学者であるクロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)の「ブリコラージュ」の概念に影響を受けました。

1990年代には、パフォーマンス作品で知られるマリーナ・アブラモヴィッチ(1946-)の作品を通じて、心理療法としての美術のあり方へ関心を抱く様になりました。加えて、1991年に妻が癌に罹患し、1994年に38歳に早逝、翌1995年には義理の父も他界すると、ブンマーの関心はさらに上座部仏教の教えを中心とした精神世界や癒しへと引き寄せられました。なかでも、タイの高名な僧であるブッダダーサ比丘(1906-1993)を通じて、呼吸によって自己の内面を高め、心を鍛えることで自然界の真理を理解するアーナーパーナサティーの実践に多大な影響を受けます。

出品作《自然の呼吸:アロカヤサラ》も鑑賞者に呼吸を促すことで自らを顧みる時間を差し出す作品であると言えるでしょう。作品の躯体としては都市構造を思わせる金属製の箱が天井に向かって詰み重なっており、作品の天井部からは肺の形をしたテラコッタ製の彫刻が吊り下げられています。金属製の箱にはタイの伝統医学で用いられる薬草が塗布、および内部に置かれ、視覚だけでなく嗅覚にも働きかけます。鑑賞者は、作品の内部で深い呼吸を繰り返すことによって感覚を研ぎ澄ませ、身体に満ちては引いてゆく呼吸と、その身体にかかる重力によって地球に存在する自分自身を意識することになるのです。本作のタイトル「アロカヤサラ(Arokhayasala)」は、「アロカヤ(Arokahaya)」が「無病」を、「サラ(saka)」が「家」や「場所」を意味する作家自身による造語ですが、本作が、かつて寺などの儀式のための場所がその役割を担っていた、人々にとって安息を見出すことのできる場であることを示しています。

リンク

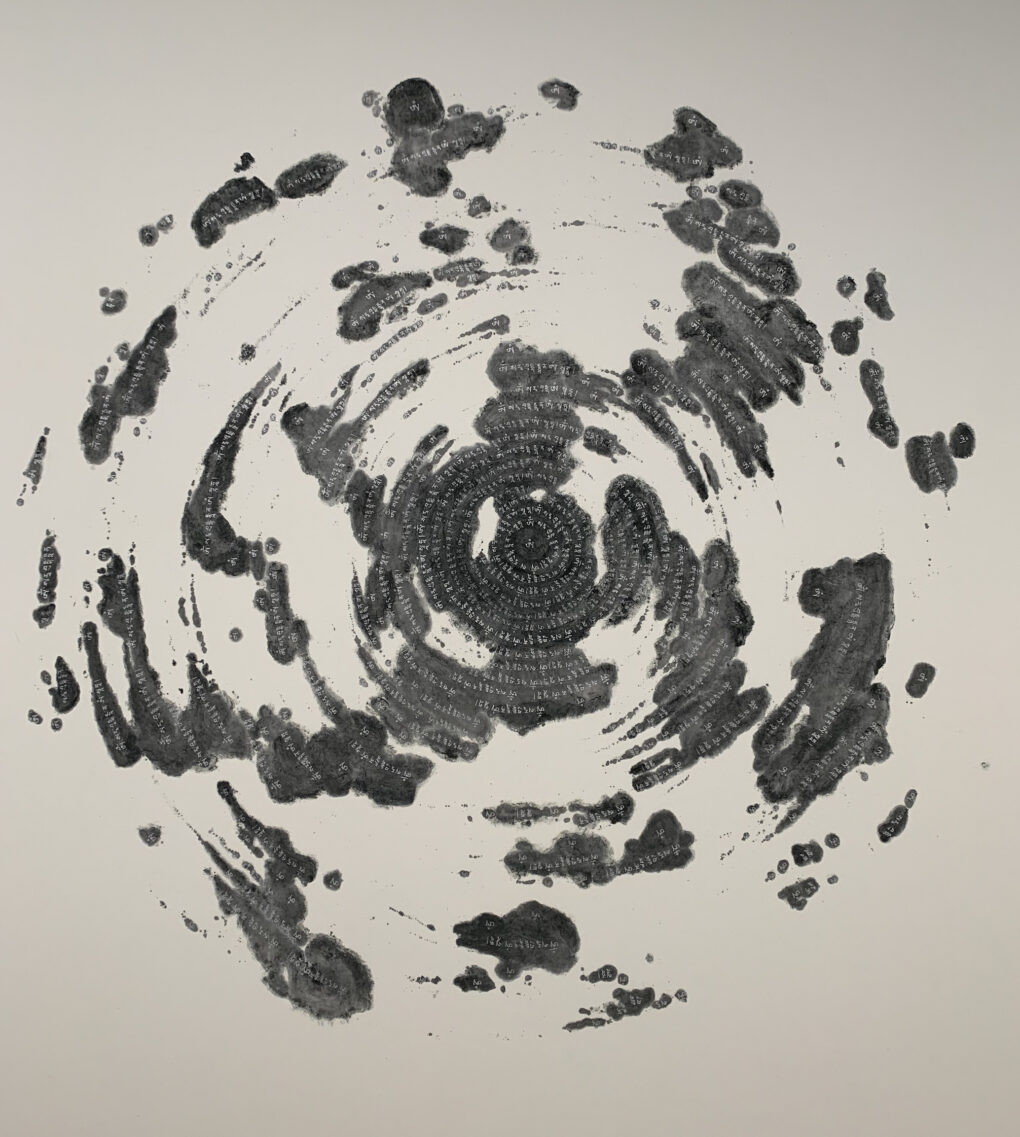

Tsai Charwei ツァイ・チャウエイ 1980年台北生まれ、同地在住

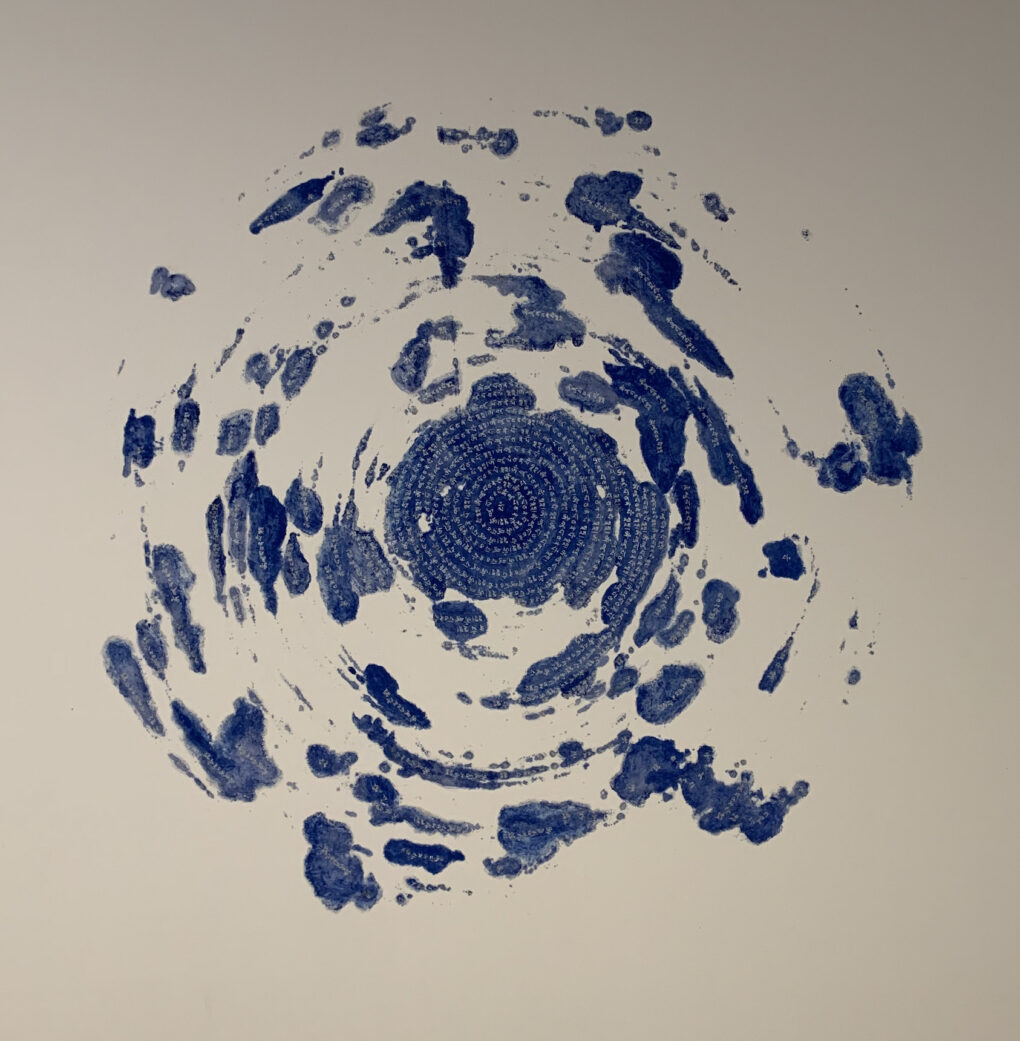

ツァイ・チャウエイは、今を生きる私たちはどのような存在なのかという普遍的な問いに対し、東洋思想に基づいた宇宙観や自然観に対する研究と洞察をもとにしながら、極めて個人的かつ私的に取り組んでいる作家です。初期からの作品群に、幼い頃に暗記した般若心経を豆腐や樹木、蓮の葉、蛸などに書いた「マントラ・シリーズ」(2005-)や、禅画の円相図をモチーフとした映像作品などがあります。

Tsai Charwei 「地球がまわる音を聴く」 MORI ART MUS

Tsai Charwei 「地球がまわる音を聴く」 MORI ART MUS

本展にて展示されるふたつの作品はどちらも、中国西部の仏教遺跡である莫高窟やモンゴル、日本の高野山などを訪れてリサーチを行った、密教の伝統をもとにした作品です。

《5人の空のダンサー》は、CDVID-19によるパンデミックの経験から、自然環境に対する影響ができるだけ少ない方法で作品を制作することを模索し、角閃石、藍銅鉱、辰砂などの天然顔料を用いて制作されました。また、これらの顔料は中央アジアからシルクロードを経てアジア全域へ広がったもので、密教伝来の要所であった莫高窟の壁画にも使われていたものです。5つの色はチベット仏教において行者を悟りに導く女神である5人の知恵のダーキニーを表しています。

《子宮とダイヤモンド》は、密教に見られる両界曼荼羅の形式を踏襲した作品です。曼荼羅は仏の教えをわかりやすく図解したもので、両界曼荼羅は胎蔵界曼荼羅と金剛曼荼羅のふたつによって密教世界における宇宙の全体像を表します。鏡で作られた曼荼羅である本作では、インドの密教において不滅の力を表す金剛界はダイヤモンド、すべてを包み込む世界を表す胎蔵界は、ブータンの増侶がマントラを唱えながら吹かれたガラスの彫刻によって表されています。また鏡によって、曼荼羅が本来表しているひとつのまとまりとして宇宙全体、つまり方向性や色、中心と周縁といった概念のない世界観を表しているようでもあります。そして、すべてを映し込む鏡の性質によって、今まさに作品を鑑賞している「私」も、周囲の環境と等しく宇宙の一部であることが示されているのです。

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

ものがあることは、それだけで十分幸せです。まずはそこに気づき、「当たり前」を「ありがとう」に変えましょう。

リンク

まさにコロナ禍におけるアートの凄さを感じさせる美術展でした。ありがとうございました。

UBARTH

本日も最後までご愛読ありがとうございました。あなたの幸せ願っています。

コメント