国立西洋美術館リニューアルオープンを記念して、ドイツ・エッセンのフォルクヴァング美術館の協力を得て、自然と人の対話から生まれた近代の芸術の展開をたどる展覧会を開催中。産業や社会、科学など多くの分野で急速な近代化が進んだ19世紀から20世紀にかけて、芸術家達も新たな知識とまなざしを持って自然と向き合い、この豊かな霊感源から多彩な作品を生み出しています。

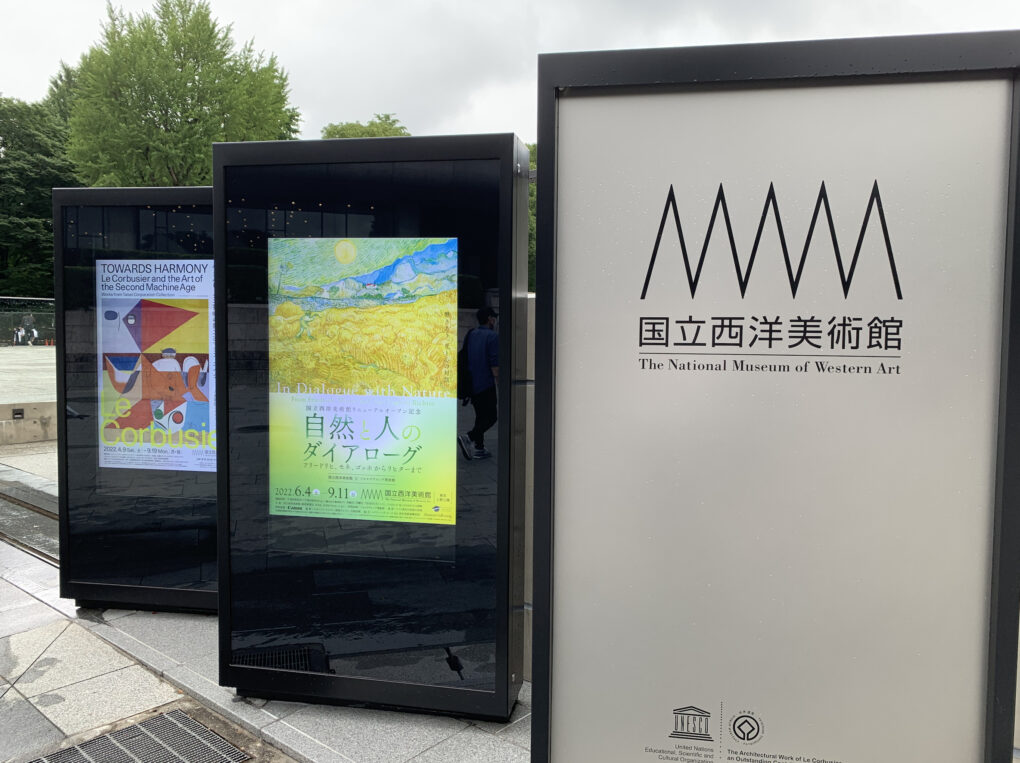

自然と人のダイアローグフリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで

国立西洋美術館

2022年6月4日〜9月11日

\ ぼたんだよ /

ごあいさつ

国立西洋美術館リニューアルオープンを記念して、ドイツ・エッセンのフォルクヴァング美術館の協力を得て、自然と人の対話から生まれた近代の芸術の展開をたどる展覧会を開催します。

フォルクヴァング美術館と国立西洋美術館は、同時代を行きたカール・エルンスト・オストハウス(1874-1921)と松方由幸次郎(1866-1950)の個人コレクションをもとにそれぞれ設立された美術館です。

本展では、開展から現在に至るまで両館のコレクションから、印象派とポスト印象派を軸にドイツ・ロマン主義から20世紀芸術までの絵画や素描、版画、写真を通じ、近代における自然に対する感性と芸術表現の展開を展観します。

産業や社会、科学など多くの分野で急速な近代化が進んだ19世紀から20世紀にかけて、芸術家達も新たな知識とまなざしを持って自然と向き合い、この豊かな霊感源から多彩な作品を生み出しています。足元の草花から広大な宇宙まで、そして人間自身を内包する「自然」の無限の広がりから、2つの美術館のコレクションという枠で切り出したさまざまな風景の響きあいをお楽しみください。自然と人の関係が問い直されれている今日、見る側それぞれの心のなかで作品との対話を通じて自然をめぐる新たな風景を生み出していただければ幸いです。

最後になりましたが、フォルクヴァング美術館の皆様をはじめとする多くの方々のご尽力で実現しました。貴重な作品をご出品いただいた美術館ならびにご所蔵家の皆様、展覧会にご後援、ご協賛、ご協力賜りました関係各位に厚く御礼申し上げます。 2022年6月 国立西洋美術館

Ⅰ 空を流れる時間 Skies Across Time

大気の条件や時間帯、季節によって絶えず光は変化し、その効果の下で自然の外観も変化し続けます。空を先頭に気象のテーマで始まるⅠ章では、フレームの内と外を連続させ、絵画空間に現実の時間を流れ込ませることを目指した風景の表現を見ていきます。画家たちは鉄道が結ぶ各地へ足を伸ばし、直接的な自然体験から得られた瞬間的な印象をとらえようとしました。カンヴァスの上で雲は流れ、海はざわめき、水は雪や雨、霧へと姿を変えていきます。また、描かれた場所に目を転じれば、そこには海辺のリゾートや画家が暮らした田舎町、歴史ある大聖堂や近代産業の象徴たる鉄道橋の眺めなど19世紀の現実の風景があります。一方、コローが生み出し続けた〈思い出〉の風景が示すように、〈印象〉は記憶や主観性の問題をはらんでもいました。そして19世紀には、その場にいたことの証としての風景、あるいは観察者の眼のためには、写真という手段も登場しています。章の最後では、写真をめぐる新たな表現にも目を配ります。

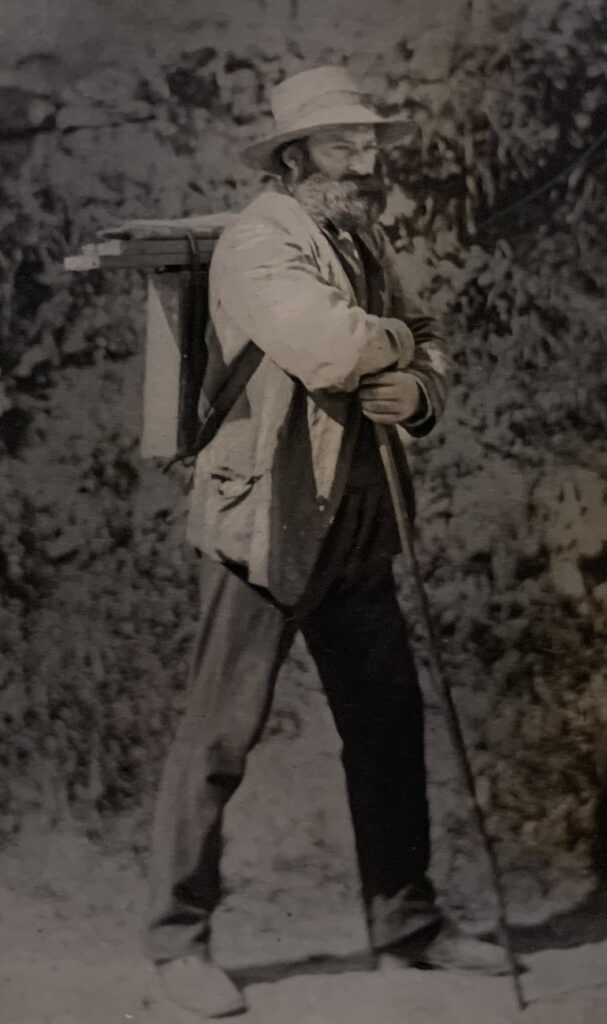

ウジェーヌ・ブーダン

「空の王者」と称賛されたブーダン。戸外にイーゼルを立て、移ろい続ける空の光と大気を描く手法は続く世代にも大きな示唆を与えました。鉄道開通によってパリ市民が押し寄せたノルマンディーの海辺のリゾート地を描いた「トルーヴィルの浜」では、画面の多くを占める空に、海風に雲がたなびく様子が微妙な色調で描き出されています。

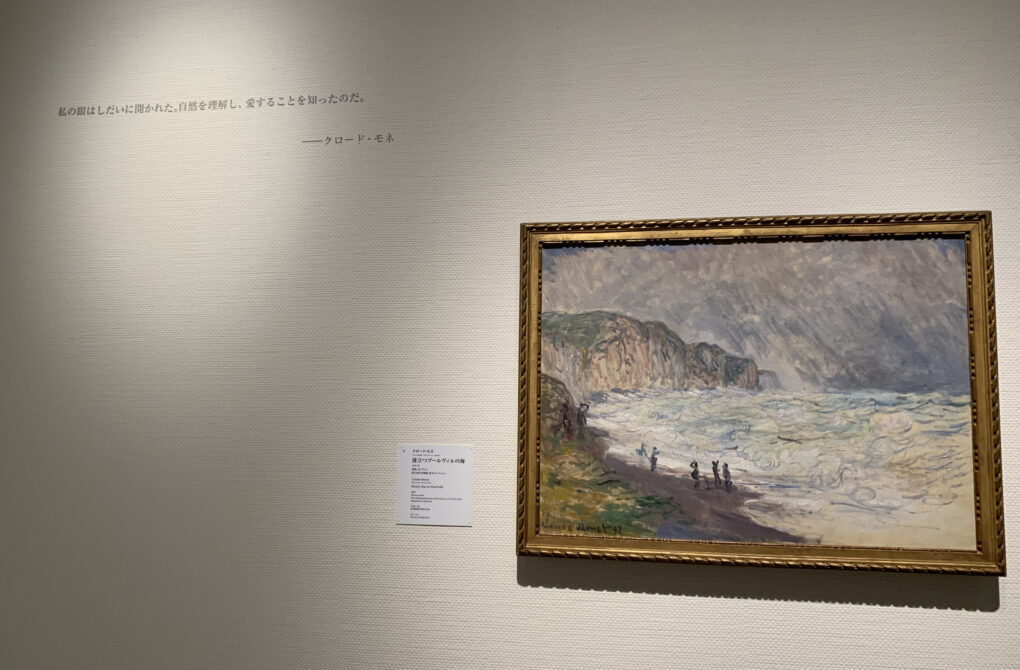

クロード・モネ

印象派を代表するモネは、若き日に出会ったブーダンによって自然に対する「眼を開かれた」と囘想しています。自然はモネにとって変わることなく最大の霊感源(インスピレーション)であり続けました。光や大気とともに水にも強い関心が示されたことは、水辺の景色だけでなく、変容し、循環する水としての雲や雨、雪、霧の表現にもあらわれています。モネの鋭敏な眼はそれぞれを描き分けています。

ジヴェルニーの付近を流れるエプト河で船遊びに興じる義理の娘たちを描いたモネの《舟遊び》。2人を乗せた小舟は水面の反映象と共に画面中央に配されていますが、ひとりは後ろ姿で、もうひとりの顔は影に沈み、彼女たちの姿は遠い記憶や夢の中にいるように不確かです。カンヴァスを覆う水面には空や雲が反映象としてあらわれ、小舟は現実と想像、実像と虚像の間を漂いつづけます。

現在のアーティスト、リヒターによる《雲》は写真にもとづいて描かれたフォト・ペインティングです。近代の風景画において、変化してやまない現実世界を描くための重要なモティーフであった雲は、ここでは現実と知覚の狭間で文字通り宙に浮かんでいます。それは「仮象」としてのイメージ本性を暴くことを目指すものですが、逆説的に、到達できないユートピアとしての青空への憧憬も喚起されます。

Ⅱ 〈彼方〉への旅 Journey to the Other

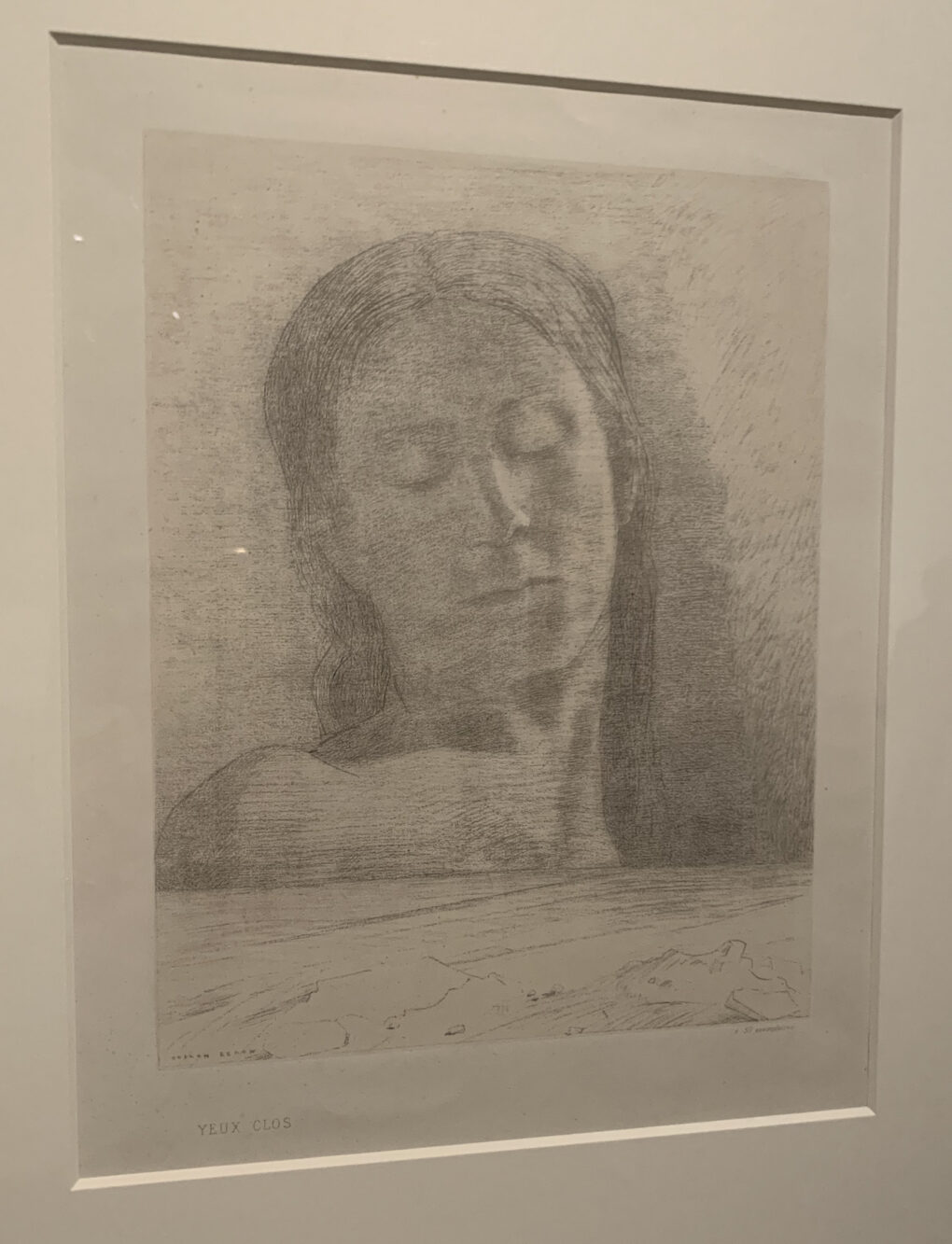

自然に対する新しい感受性は、社会の各領域で近代化が進んだ18世紀末に始まっています。従来の生活や世界観が揺らぐなかで、自然は科学的な観察の対象となるだけでなく、保護と癒しをもたらす精神的な拠りどころ、そして審美的な経験の場ともなりました。やがて19世紀を通じて、自然と芸術的感性との交換は、視覚的現実にとどまらない多様な表現を生んでいきます。Ⅱ章では、印象派を中心とする近代絵画の流れとは異なるもう一つの流れ、すなわちドイツ・ロマン主義から象徴主義などの作品を通じて自然表現の発展を展観します。目に見える世界を超え、万物が照応する森で自然という書物を読み解こうと、あるいはその声鳴き声を聴き取ろうとした芸術家たちは未知の風景を求めて遠方へと旅立ちます。それは果てのない「自分」を探す旅でもありました。章の最後には、意識の下の風景を求めたシュルレアリスムの作品も紹介します。

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒカールス/ドレ/クールベ

屹立する高山や広大な海、嵐などは、18世紀以来、圧倒的な力と大きさで人を魅惑する自然界の「崇高」をあらわす格好の画題となりました。現存しませんが、フリードヒは、アルプス登山を経験した弟子のカールすのスケッチをもとにモンブランの大氷河を描いています。その堂々たる姿は、師の原画にもとづいてカールスが描き、今に伝えます。医師、科学者でもあったカールスはゲーラらとの交流の中で重要な風景画論も残しています。また、独仏国境のアルザス地方の「神童」ドレのサロン初出品に描かれた「松の木々」の松の巨木には、18世紀のもう一つの新しい美学、不規則性や多様性を重視するピクチャレスクのな残りがありそうです。一方、目に見えるものしか描かないと宣言したレアリスト、クールベにも、渦巻くように生成を続ける波において崇高美の残響という海鳴りを響かせています。

Ⅲ 光の建築 The Architecture of Light

19世紀末から20世紀初頭にかけては、移ろい続ける外観を超えて、自然の本質的な構造や法則を理知的に把握し、永続的な絵画空間を作ろうとした動きもあります。一つの重要な出発点は、自然がもたらす鮮烈な身体的感覚そのものの実現のため、自然に匹敵する絵画空間の構築を目指したセザンヌにあります。Ⅲ章では、フランスやドイツだけではなく、スイスや北欧、オランダ、ベルギーなど国際色豊かな19世紀末から20世紀初頭の作品を通じて、自然の観察を出発点としつつも、独自の秩序と生命をもつ絵画空間の創出を目指した画家たちによる多様な造形的実験の展開を見ていきます。自然の本質を把握しようとする試みは、芸術を宇宙や万物の創造の根源と結びつける神秘的な世界観と接続していきます。天と地のアナロジーは、ル・コンビュジエが目指した、靭帯寸法と黄金比にもとづく〈調和〉の尺度、モデュロールにもとづく建築の中にも見出すことができる。

ポール・セザンヌ

セザンヌは1870年から1880年代初頭にかけてパリ北西のポントワーズでしばしばピサロと制作をともにしました。印象派の明るい外光表現とともに、「構築的な筆触」の萌芽(ほうが)が見られる「ポントワーズの橋と堰」ではオワーズ川と木々の奥に堰と鉄道橋が覗き、近代化を進めつつ自然を残す街の様子を伝えます。

やがてセザンヌは制作拠点を故郷の南仏に移して画風の確立へと向かいます。妹夫妻が所有したエクス=アン=プロヴァンス近郊の荘園を描いた「ベルビュの館と鳩小屋」は未完成とされていますが、夏の暑く乾いた空気や草いきれの匂いが絵画空間に立ち昇る生成の途上を垣間見せてくれます。オストハウスは本作を購入した1906年にセザンヌを訪ねています。

ホドラー/ガッレン=カッレラ

スイスとフィンランドそれぞれの国民的画家とされるホドラーとガッレン=カッレラ。いずれも象徴主義の流れを汲む画家ですが、風景の中に形態のパターンとリズムを見出し、装飾性を繕わせつつも、神聖な自然の力を伝える作品を残しました。ホドラーの「モンタナ湖から眺めたヴァイスホルン」では、湖面から山並み、雲の帯がたえまないリズムをきざむ風景のなかに、雪を頂いて神々しく屹える高山が姿をあらわしています。一方、ガッレン=カッレラの「ケイテレ湖」では、湖面のさざ波のパターンの装飾性が印象的ですが、これはフィンランドの民族叙事詩「カレワラ」の英雄が漕ぐ船の航跡を暗示するとも言われ、ロシア支配下にあった同国の愛国主義の高まりという背景も、見て取れます。

モンドリアン

抽象表現の開拓者に数えられるモンドリアンにとっても自然は重要な霊感源であり、樹木は繰り返し取り組まれたモティーフでした。本作では果樹が画面に秩序とリズムを与える構造そのものとなっていますが、宇宙の秩序の寓意として絵画空間を生み出そうとしています。

ヴァシリー・カンディンスキー 「小さな世界」

Ⅳ 天と地のあいだ、循環する時間 Cycles of Time Between Heaven and Earth

生き物は誕生と消滅を繰り返し、古い生命から新しい生命への循環が自然界を満たしています。ゴッホは夏の炎天下の麦刈りの眺めに、時がくれば一生を終えるほかない人の〈死〉のイメージを見ましたが、それは天の光が明るく照らす慰めに満ちたものでもありました。また、人の慰めはときに庭やその片隅の花にも見出されます。庭は多くの文化において、混沌と不安に満ちた世界のなかに反故と癒しをもたらす囲われた空間として楽園の象徴ともなりました。最後の章では、季節の巡りから、農耕と労働、「庭」というミクロコスモスまでの表現を通じて、自然の中の循環的な時間と人の生を重ね合わせ、映し合わせたような作品を見ています。そこには、対立と調和を繰り返してきた人と自然の関係性、生と死をめぐる人間の根源的な感情が堪えられた風景を見ることができるでしょう。

ゴッホ

アルルでゴーガンと芸術家共同体を築く夢に破れた後、精神病の発作に襲われたゴッホは1889年5月に南仏サミ=レミの療養院に入院します。翌年、最期の地となるオーヴェール=シュル=オワーズへ転居するまで、発作の不安と闘いながら、院内の庭や周囲の風景をモティーフに制作に励みました。本作は病院裏の麦畑の風景を描いた3つのヴァージョンの一つです。収穫を迎えた6月の日盛りの麦畑で描いた「習作」に基づいて、9月に病室内で描かれた作品を母と妹のために再制作した縮小版にあたります。ゴッホは、この麦刈をする人に「自然という偉大な書物が語る死のイメージ」を見ていました。麦を人間にたとえる表現は聖書の中に登場します。また、時の擬人像が手に大鎌や砂時計を持つ通り、鎌は古来、人の死とも結びつけられてきました。ゴッホにとって〈種まき〉の主題が生の始まりを象徴したのに対して、〈刈り取り〉は生の終わり、死を象徴します。しかし、それは「明るい光」のなかにあるとも弟のテオへの手紙に記されています。鎌を手に黙々働く農夫は絵筆を握る画家の姿にも見えます。刈り取る麦は自分の命であったかもしれませんが、それは自然のサイクルと一体化し、永遠の生命のなかに入ろうとする姿でもありました。

クロード・モネ

ジヴェルニーの庭に築かれた睡蓮の池にモネは最良のモティーフを見出し、1890年代後半に〈睡蓮〉の連作が始まります。やがて現在オランジェリー美術館の壁を飾る「大装飾画」の構想へ発展し、モネは池の畔に建てたガラス天井のアトリエで、第一次世界大戦時ちゅうも制作を続けました。「睡蓮、柳の反映」、「睡蓮」はこの制作の中で生まれた多数の試みの一部で、1921年に松方幸次郎がモネから購入しました。著しく破損した「睡蓮、柳の反映」は近年フランスで再発見されたもので、本来は水面の中央に大きな柳が影を落とす構図であったことがわかっています。また「睡蓮」では、硬質なストロークが神秘的な水の深みを暗示しつつ、重層的な絵画空間が見られます。その水鏡は、水面の花々や葉、水底の植物、映り込む木々の影、そして空から降る光の反射が生成と消滅を繰り返すミクロコスモスであり、これを覗き込むものを天と地の間の永遠の対話へ誘い続けているようです。

時代の寵児たちの素晴らしい作品を生で鑑賞でき幸せでした。また、国立西洋美術館の歴史にも触れる企画展でした。

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント