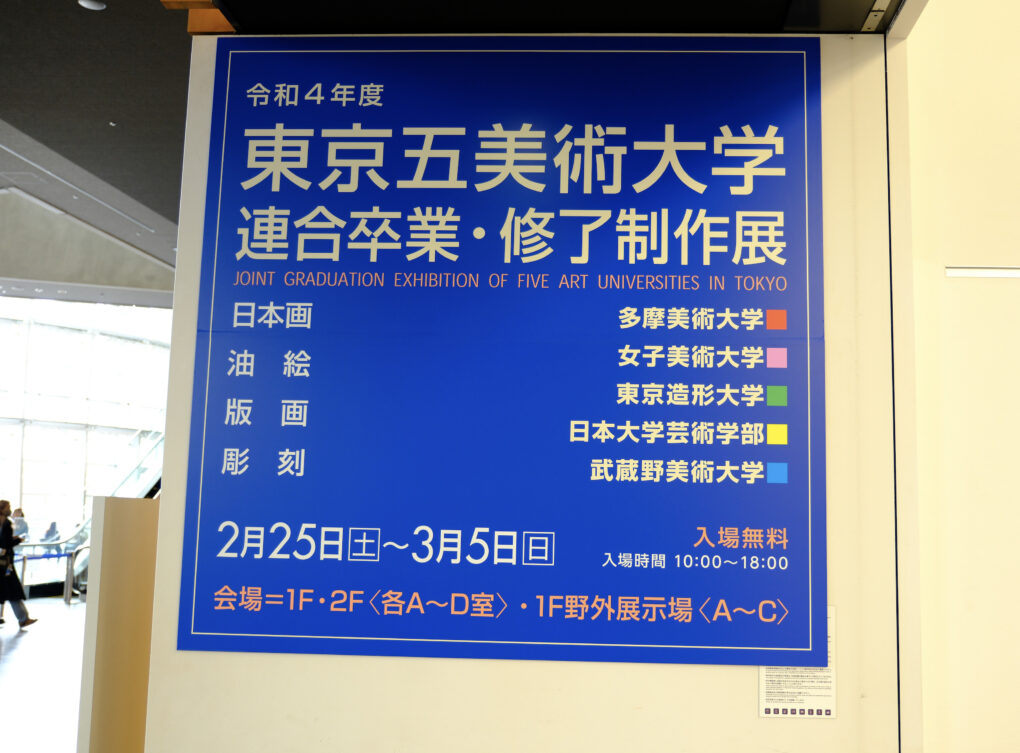

会期は終わりましたが、今年の東京五美術大学(武蔵野美術大学・多摩美術大学・東京造形大学・日本大学芸術学部・女子美術大学)の美術系学科による卒業・修了制作展です。美大の受験を目指している方、来年卒業・修了制作予定の方、ぜひ参考にしてください。なお、作品数が多くて、1点ごとの作者名、作品名が追いきれていないことはご容赦ください。(こっそり教えていただければ記載しますよ)

目次

リンク

東京の美大を受験する方必見!

藝大、多摩美、女子美術大学など2023年卒業作品

国立新美術館

2023.2,25 ー 3.5

いざ、新国立美術館へ!

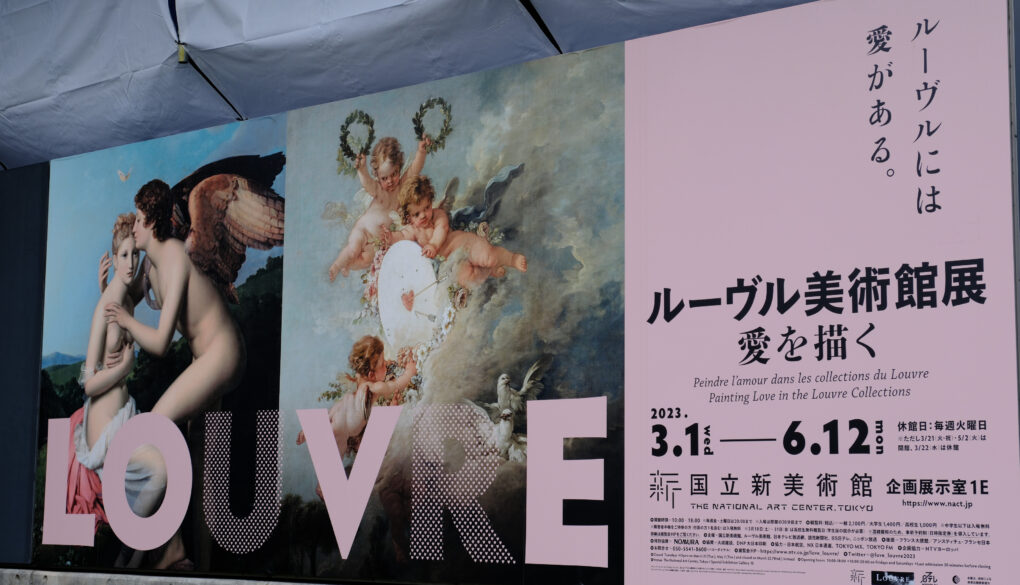

今はルーヴル美術館展絶賛開催中!

ご意見番

あわせて読みたい

ルーブル美術館 愛を描くー神々の愛を描いた絵画に見る性役割と愛の駆け引きって何!?ー

本展覧会は、ルーヴル美術館の豊かなコレクションから選りすぐられた73点の名画を通じて、西洋絵画における「愛」の表現の諸相をひもとく試みです。18世紀フランス絵画…

リンク

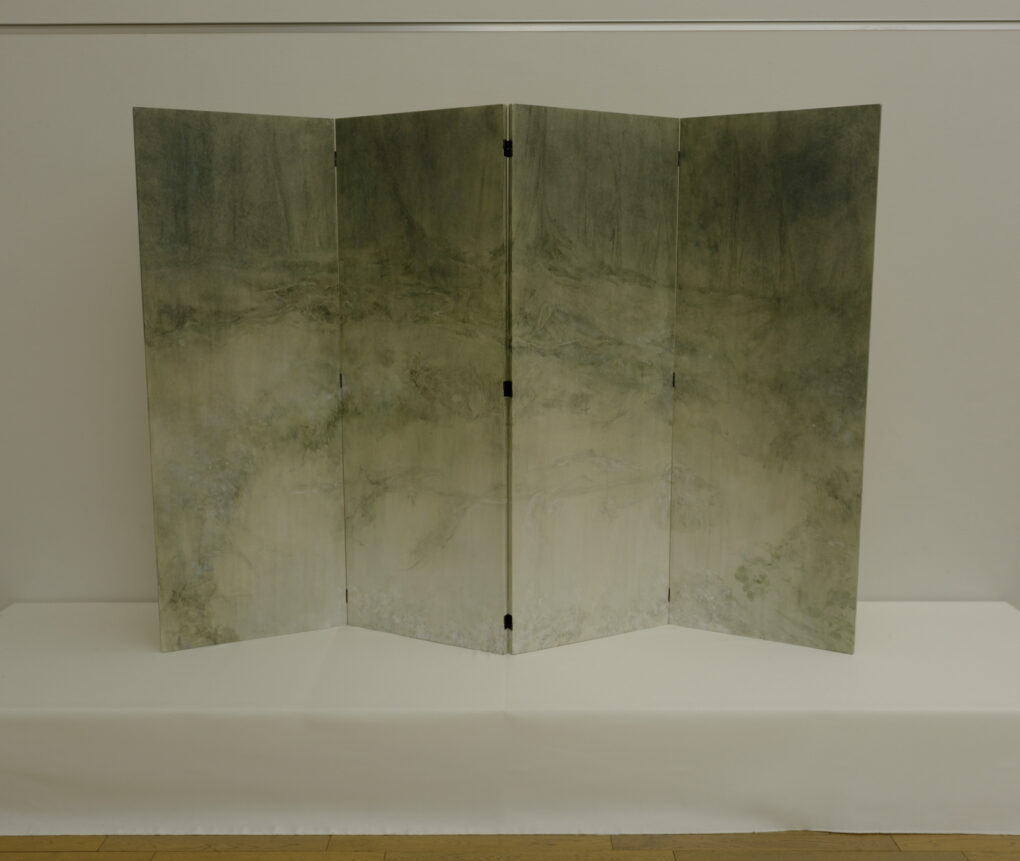

女子美術大学

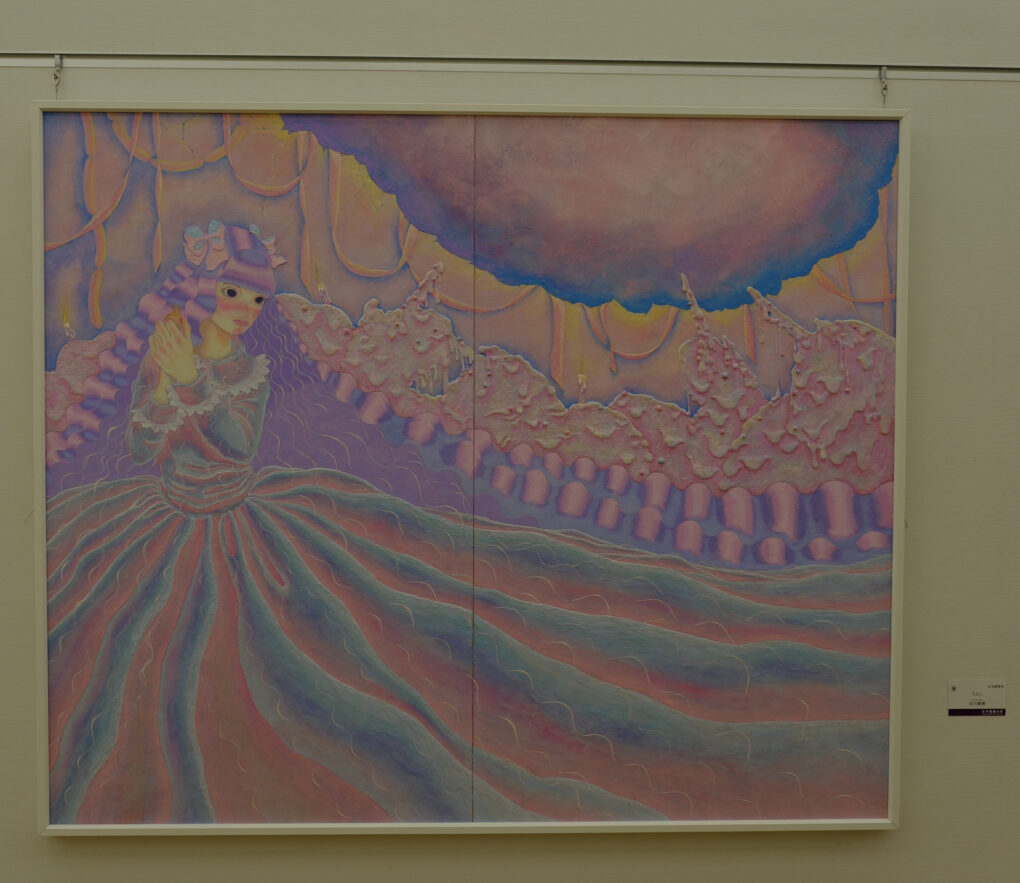

死は万物の唯一の終局である。この世に生を受けた者は必ず滅び死ぬ者であり、人生は無常だ。今のところ、私たちは生の状態を維持しているが私たちは死と共に歩むのである。死に向かうことは、すなわち生きることである。 この作品は青木ケ原樹海を背景にして人間の生命に対する理解を表現している。青木ケ原樹海に樹齢300年と記された栂(ツガ)が現存していた。現時点で人類の平均寿命は75歳くらいだ。人間の小ささは、樹海にいる時に実感することができる。樹たちと向き合う時、感情を超えた生命の力を感じることができる。樹海の中に根をはることができずに横へ横へと伸びている、むき出しになった根や朽ちた樹の姿も綺麗だ。樹海の中へ心が浄化されていくような感じがある。 選べるなら、樹海のような場所で人生を終えたい。「落葉帰根」という中国の四字熟語がある。葉は落ちて根もとに帰って、何事も結局はもとに帰る意がある。人間も同じく、死後、肉体は自然に還る。この熟語は万物の自然回帰を象徴している。私は、死後も肉体がその下の植物を養い生命の循環を再び感じることができるように思う。成長する木の根も絡み合って一つの体となり、傷ついた肉は崩壊して自然の循環に加わるイメージを持っている。 修了制作では樹海の中に横たわる枯れたひまわりを描いた。倒れたひまわりは、静止状態ではあるが生きている。静止した状態で時間は流れ、外の世界を探し結びつく。枯れ枝は人間の胴体に似て森の中で静かに伸びをする。白い苔が、枯れたひまわりと樹海の木の根をつないでいる。白い苔は「私」と「樹海」をつなぐ小さな命を表している。

リンク

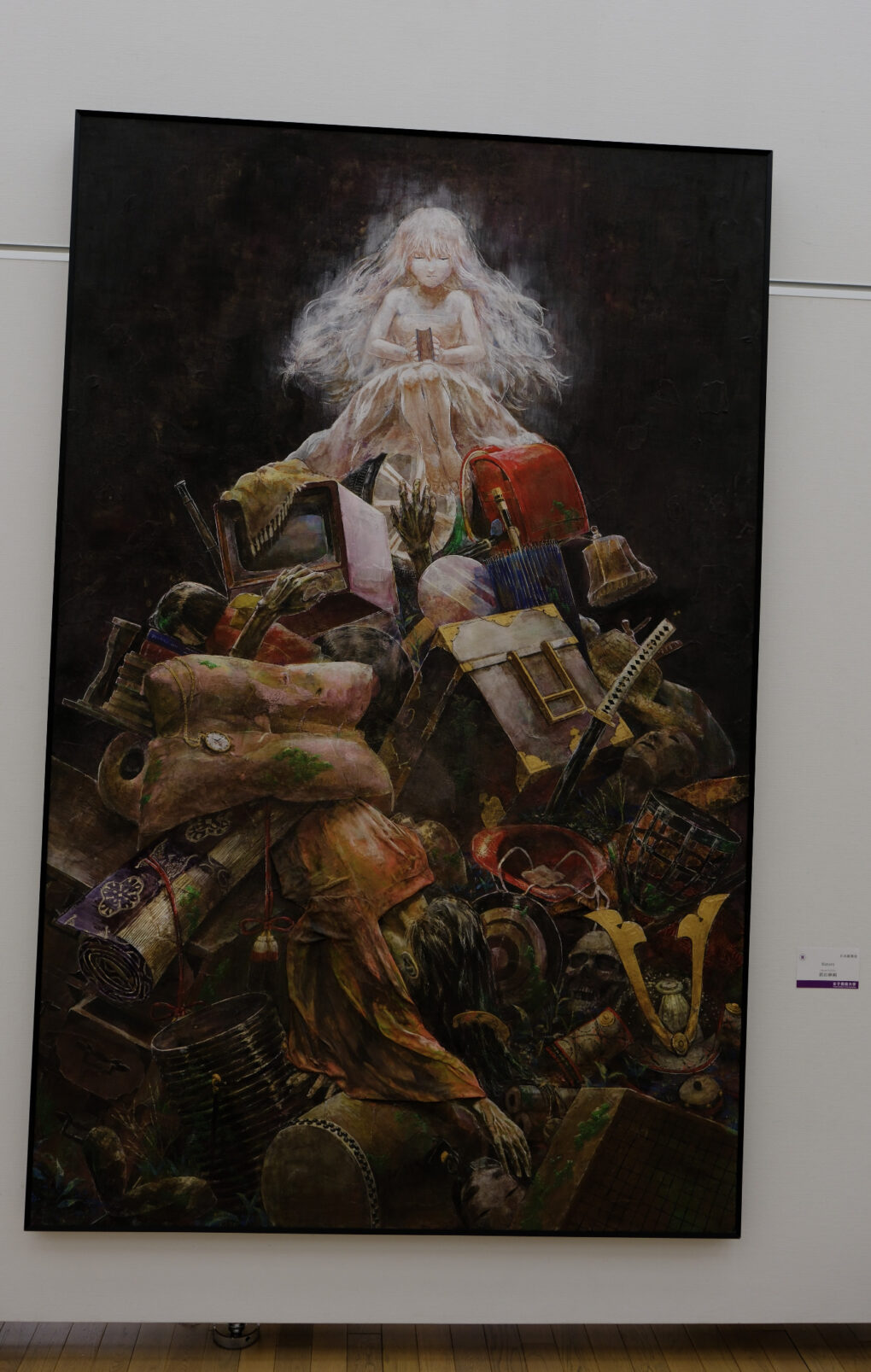

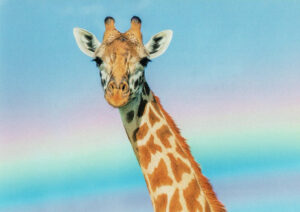

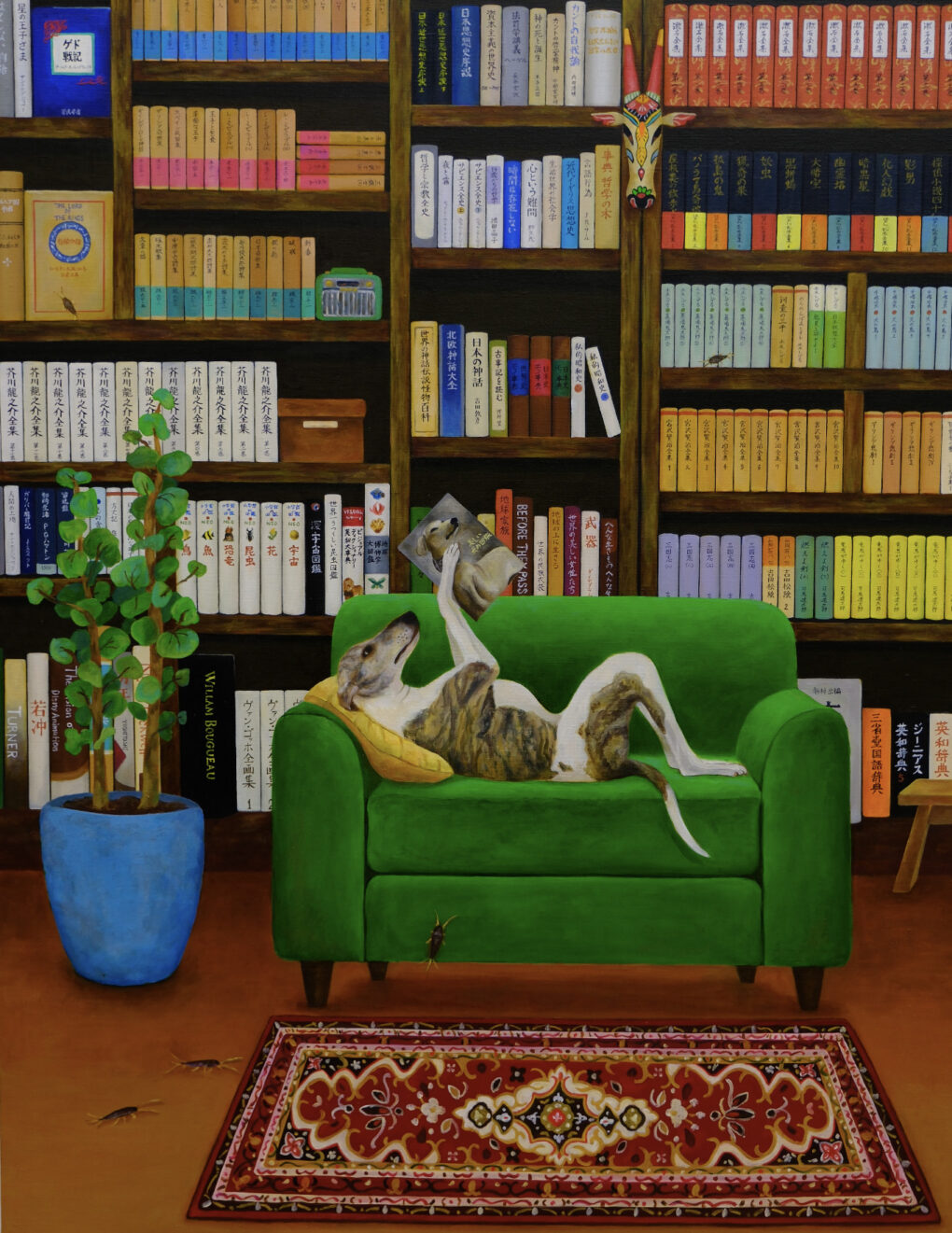

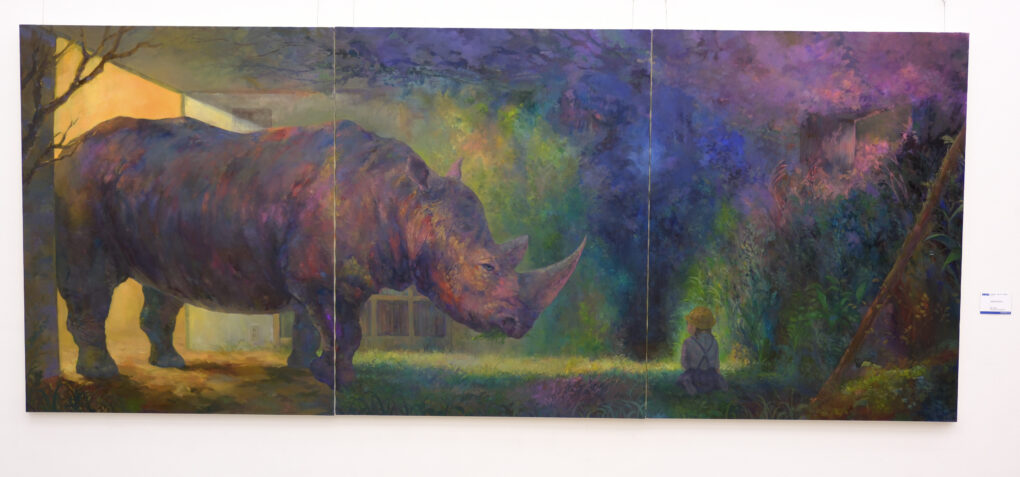

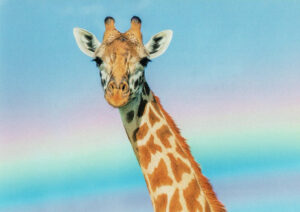

犬は家畜になる前にオオカミの一種で、野生動物として存在していた。今、私やちが見ている「かわいいワンちゃん」の祖先は数万年前には野生動物としてとても凶暴だったかもしれないし、人類は容易には近づきにくい存在だったのではないか。 「かわいいワンちゃん」を撫でたいと思う人たちは、目の前の犬がかつて凶暴だった姿を想像し重ね合わせることなど日常的にはなかなかできないはずである。犬は犬として人に飼い慣らされてから穏やかになり、親しみやすくなる。つまり、遠い存在だった生物が身近な生物の「犬」になったのである。 私はこれまで、異なる視点を使って人間と動物の不平等な関係を表現しようと試みてきた。今回、選んだ視点は「巨大」と「獣性」の2つだ。私は強大な生物に対する畏敬の念を抱かせる試みをした。 人によって怖いものは違うが、「未知」という属性が備わっている。例えば、巨大な空間や物体に直面した時、私たちは無意識に自分の体のスケール感のようなものと比較して対峙している。このものは自分の命を脅かす可能性があるという考えが生まれるので、畏敬の気持ちがある。 獣性は全ての動物体(人間を含む)が持つ特性であるが、現代社会に生きる人間の獣性は進化とともに失われていく。本来人間は、自然と多くの生物の前では小さく弱い存在であったはずだ。しかし、獣性の恐ろしさを忘れてしまった。 本来人間は、自然と多くの生物の前では小さく弱い存在であったはずだ。しかし、人間は科学技術で日常的な暮らしまでハイテク武装している間に、獣性の恐ろしさを忘れてしまった。 今日では多くの人間が自然界への畏敬の念を欠いているため、様々な動物が不平等に扱われる悪質な事件が発生している。ペットが捨てられたり、または虐殺されたり、野生動物を違法に狩猟したり、環境破壊によって絶滅危惧種が増え続けている。私は、この『野生』という「かわいいワンちゃん」の赤裸な姿を通じて、「人間はすべての生命体を尊重すべきで、命は人に任せることができるとは思わない」という考えを表現したいのである。

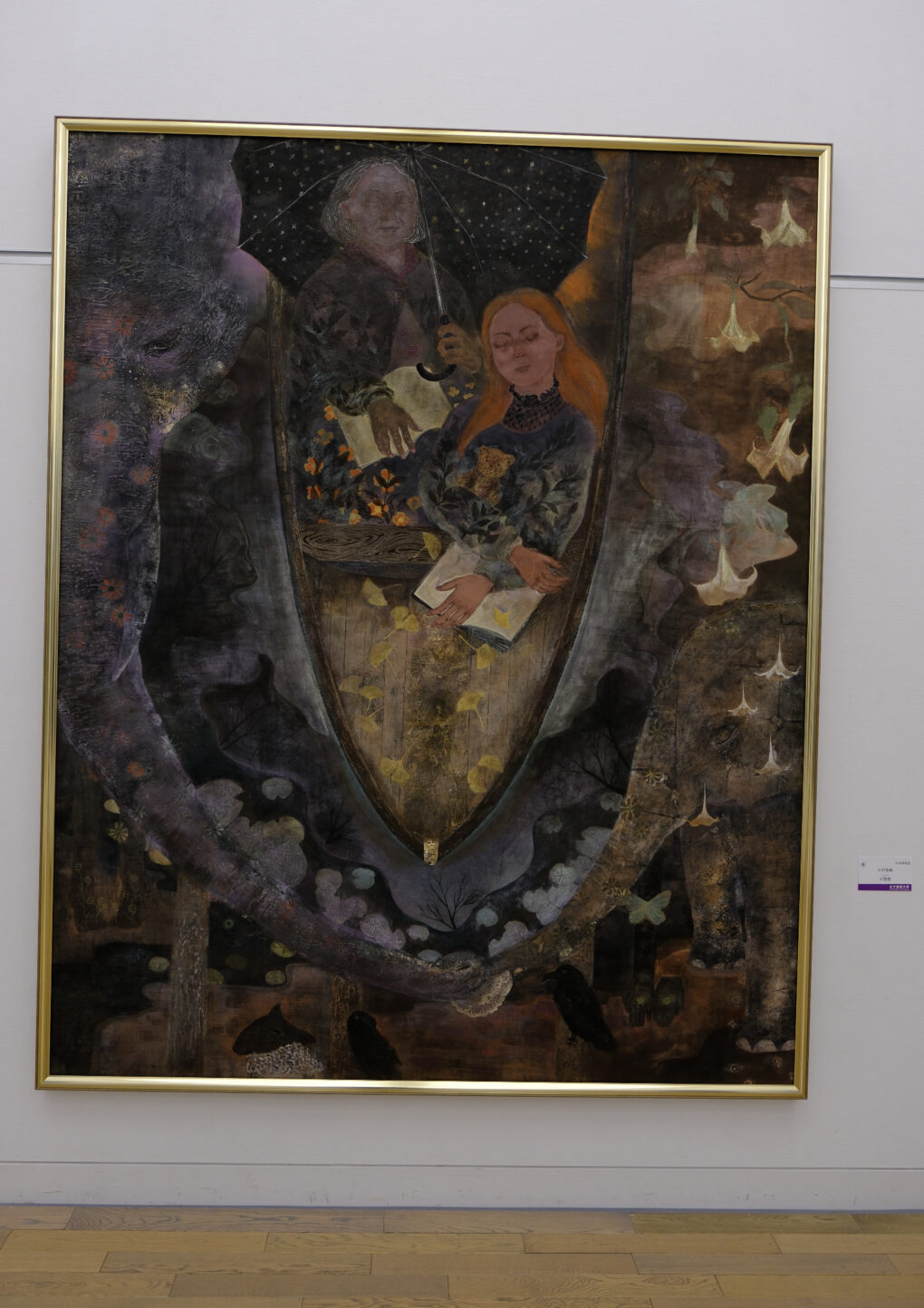

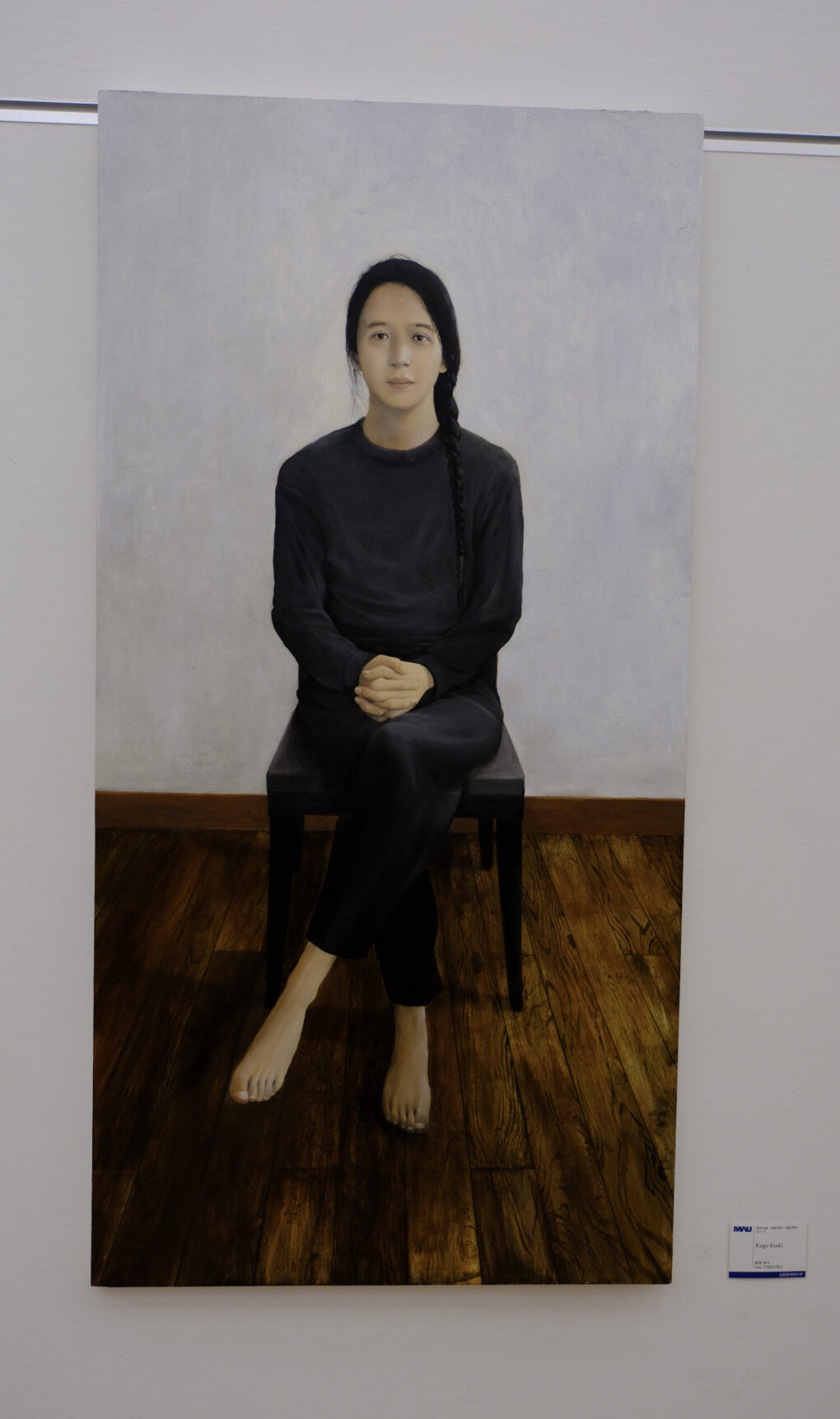

これまで、自分や周囲の女性たちがおかれた状況を女性の社会的な立場に基づいて解釈し、物語のように絵画によって表現してきた。教職過程で青年心理学などを学んだ経験と、自分が実際に感じた事柄を題材に制作しているため、モデルは性差を意識し始め精神的にも揺れ動きが強い思春期から青年期までの女性が主である。 「女の子は愛嬌だ」と思春期に言われ、「女だから笑わなければいけない」という強迫観念から着想した油彩画を卒業制作では描いた。「女の子らしい」という言葉は、褒め言葉として機能することの方が多い。「笑顔に愛嬌がある」という褒め言葉に嬉しさを感じつつも、鏡に写った自分の笑顔が媚を売っているように見えて戸惑いを持った時期があり、絵画としてとどめたいと思った。時代は変わりつつあり、女はこうあるべきという意識はタブー視されつつある。その結果、仮に作られた笑顔でも、義務感ではなく相手の優しさや心遣いのためでもあると意識する場面も増えた。しかし、今も政治家や著名人の女性蔑視的な発言が度々浮上する。性被害を告発し、被害経験を共有する# MeToo.運動も活発に行われており、根底では解決できていないのが現状である。 修了制作『微笑み』、『掌』では、曖昧な微笑みを浮かべる女性の顔と、ベッドの上で蹲る女性を連作として描いた。 『微笑み』では、笑うことの義務や「女は愛嬌」という言葉から少しだけ解放された気持ちと、未だついて回る女性に対する意識や被害への不安な気持ちを、笑うとも悲しむとも言えない曖昧な表情で表現したかった。 『掌』では、少し嫌になった1日を和らげるように共感し、掌を伸ばしそっと撫でてくれる誰かがいたらという想いで描いた。歳を重ねるほど、性別によるカテゴライズやコミュニティ間での暗黙のルールなど、日常の中で実感するものが増えていく。他社との自分の優越を比較し、人の悪意や無意識の中にある偏見に気づいて傷つく。だが、その辛さを和らげてくれるものもまた人の温かさであると私は思っている。 今、ジェンダーに対する人々の意識は大きな変化の真只中にある。時代の変容と、根底に残る問題に対する意識の一枚、そして未来のことについて考えた。鑑賞者にも、今一度自分と照らし合わせて考えて欲しい。 すぐに変わるものではないが、同時代に生きる私たちの中で、同じ苦しさを耐えている誰か、先導を切って社会を変えようとする誰か、また掌を伸ばして寄り添ってくれる誰かがいる。変わりつつある社会が、これからもほんの少しずつでも良い方向に変わっていけば嬉しい。

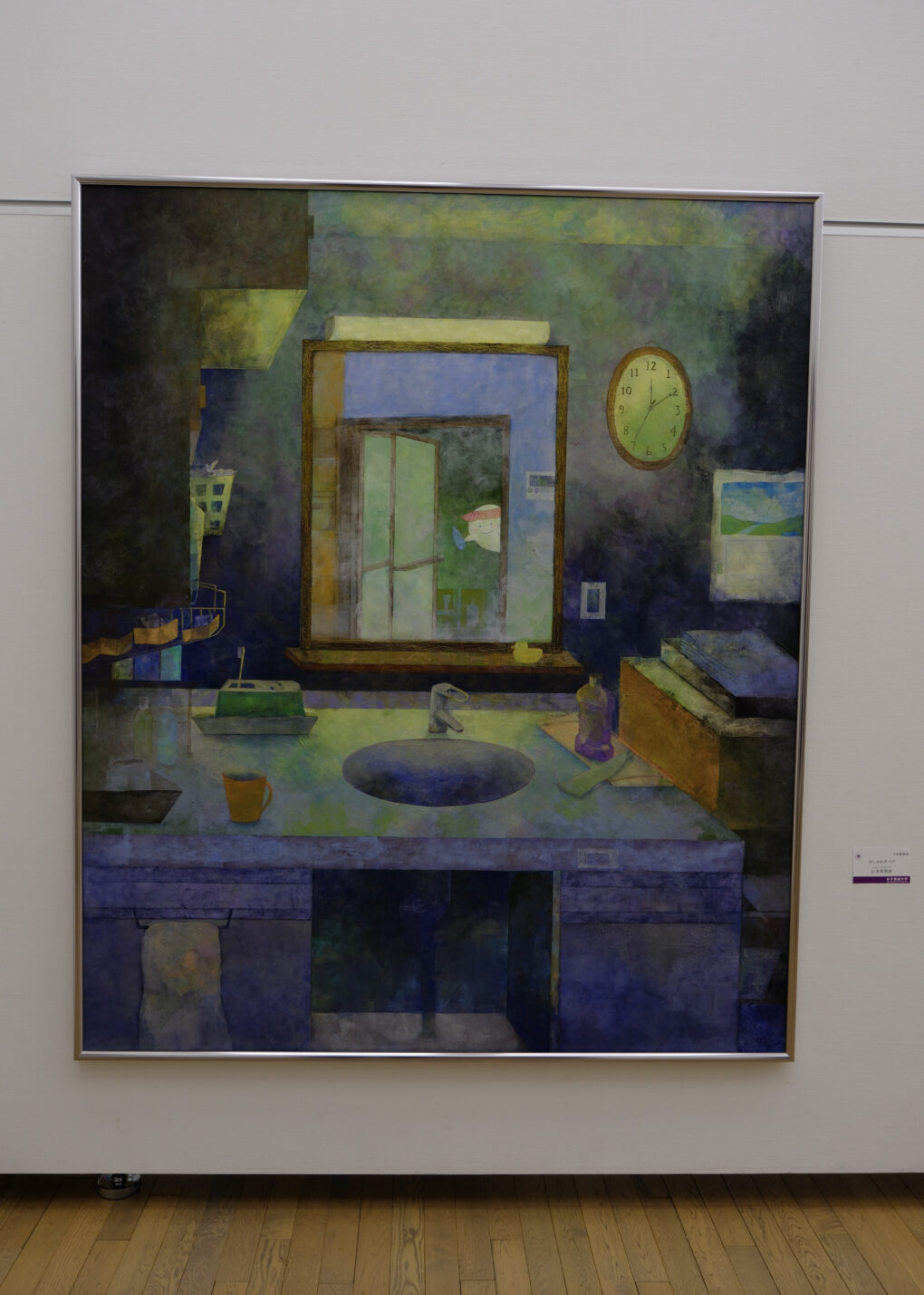

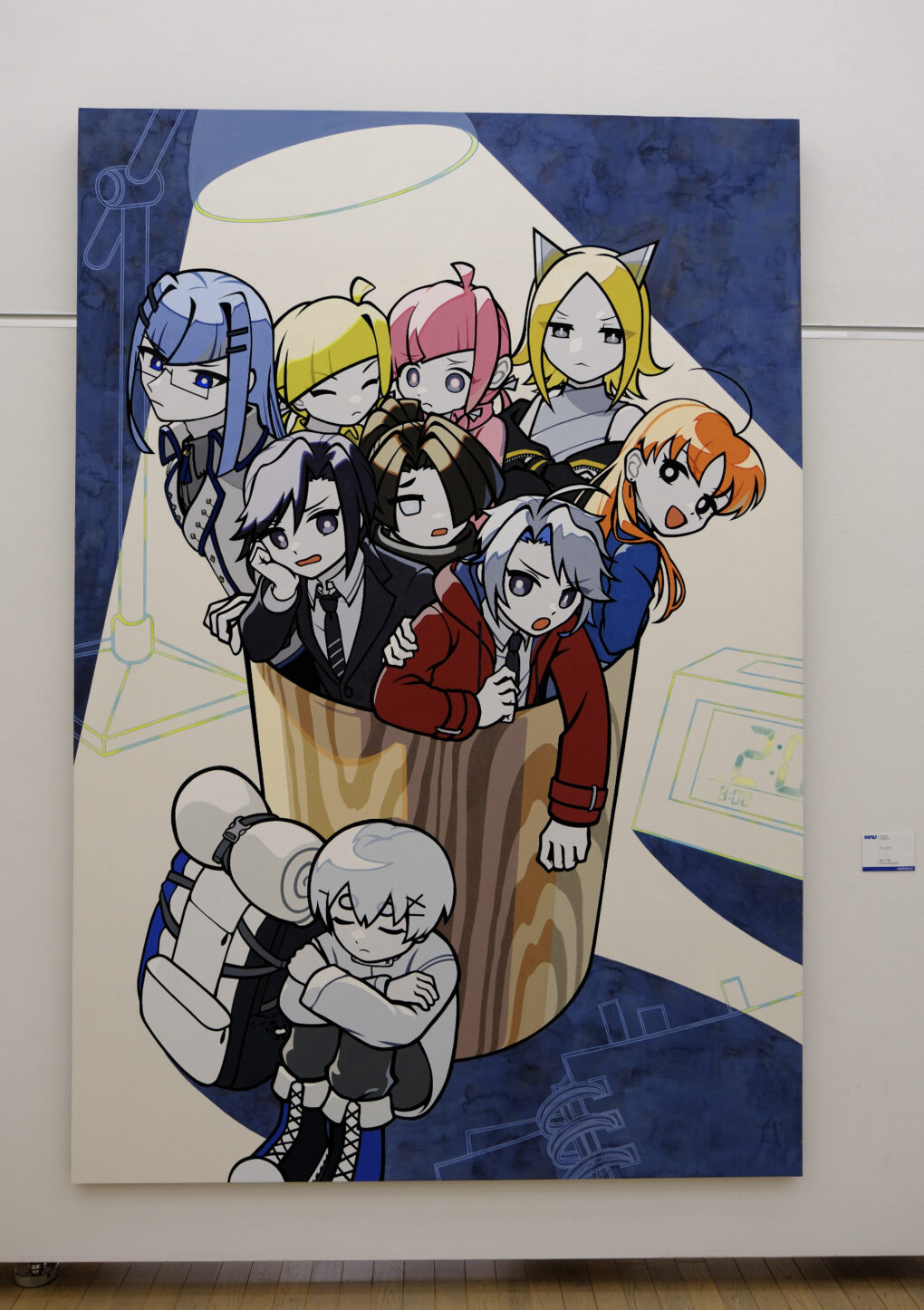

同じような違うような・・・ そんなのに遭遇した深夜。 彼女たちは違うパーソナリティを持っているけど、 境界線は他人より曖昧。 スープは冷めてしまった。 整列した調理器具は何か言いたげ? 彼女たちの世界をもう少し覗いてみよう。

UBARTH

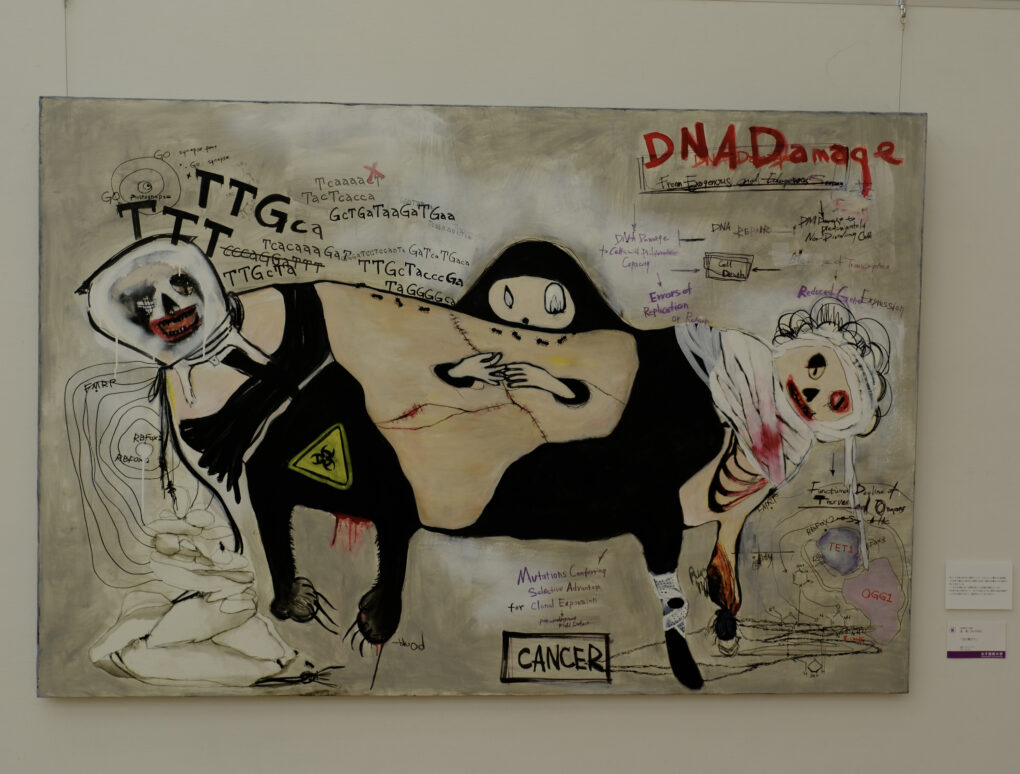

ポップだけで、ダークな作品

イモリが大変お気に入りなんです

ご意見番

リンク

UBARTH

会場はまるでお祭りのように賑わっています。

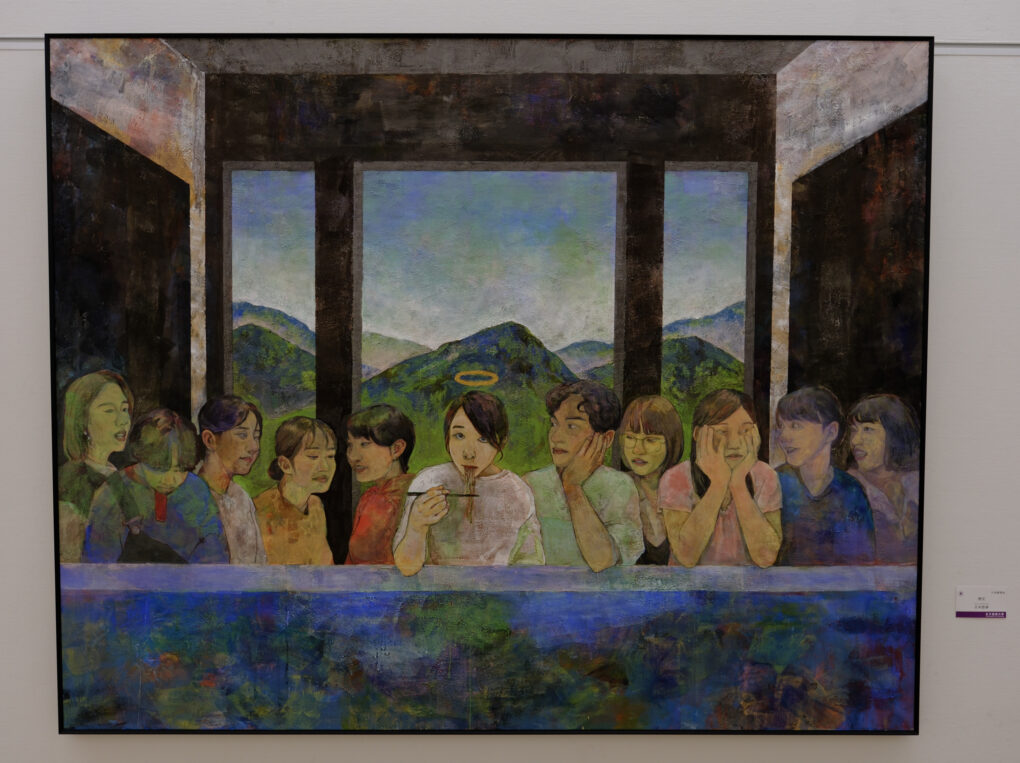

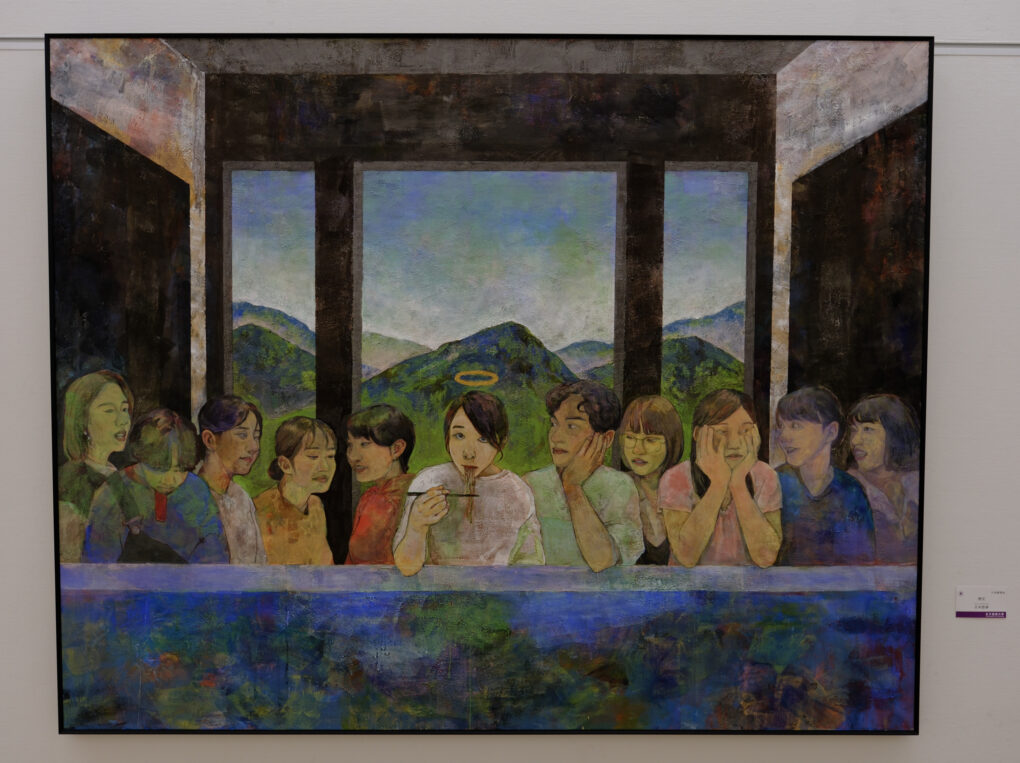

どこかで見た構図。でも身近な友人たち・・天国?

UBARTH

色使いと雰囲気が好き!

UBARTH

ワニと少女の関係が気になる。それとも内面世界?

ご意見番

UBARTH

まだまだあるよー

かわいい幽霊じゃのー

ご意見番

UBARTH

なに、この周りにいる生き物たち

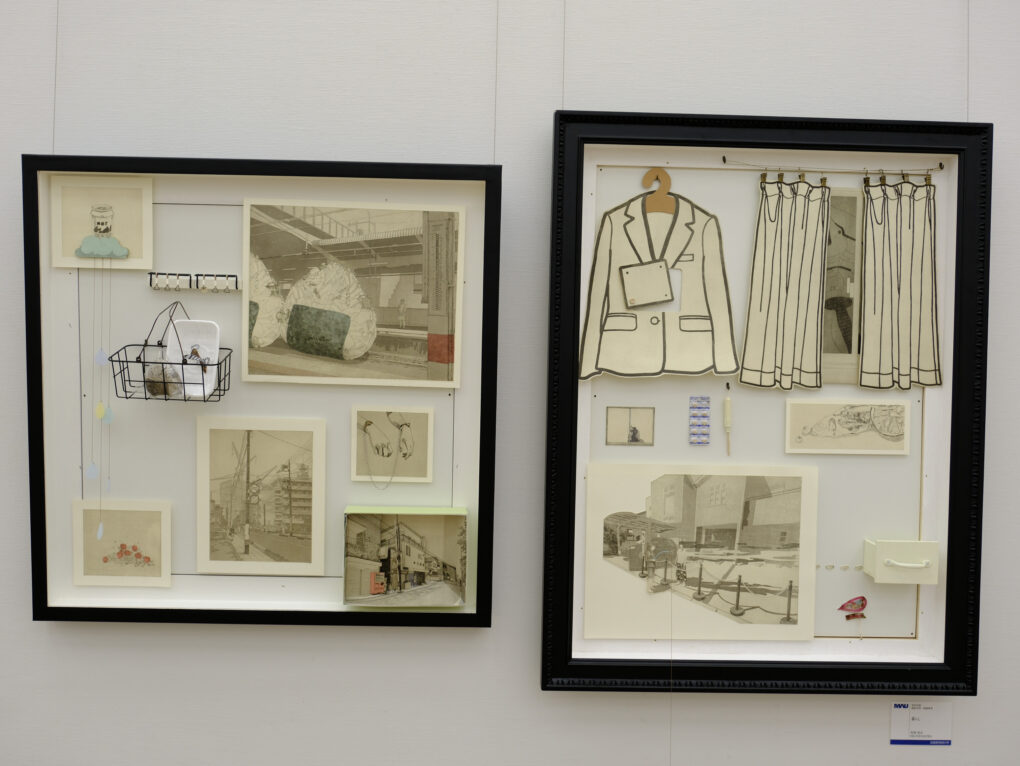

モチーフと構図が絶妙

ご意見番

UBARTH

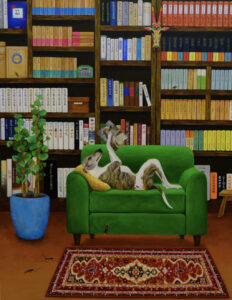

気持ちよさそー

リンク

とっても楽しそうじゃー

ご意見番

UBARTH

仕草がかわいいー

リンク

個人的にこの作品好きなのじゃー

ご意見番

UBARTH

猫たちの表情が豊かです

UBARTH

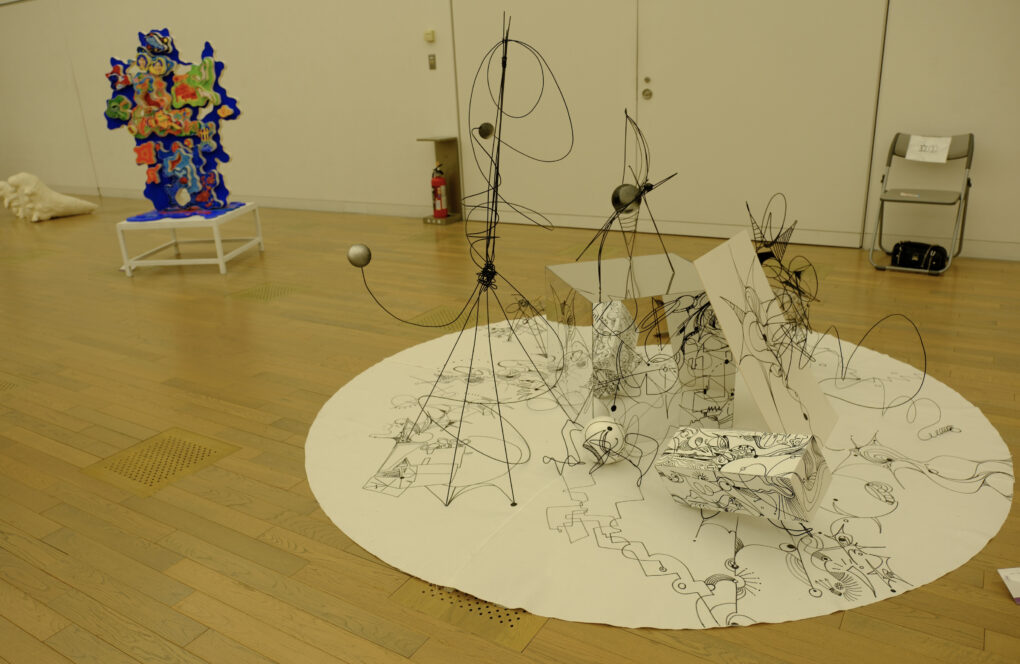

からくりサーカス?

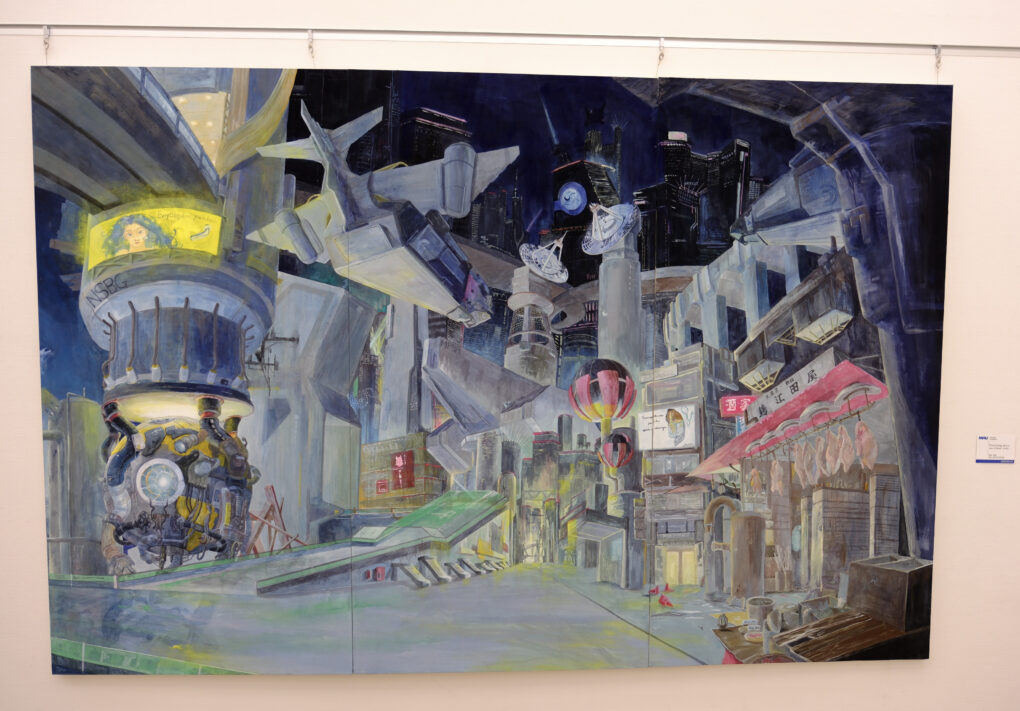

武蔵野美術大学

UBARTH

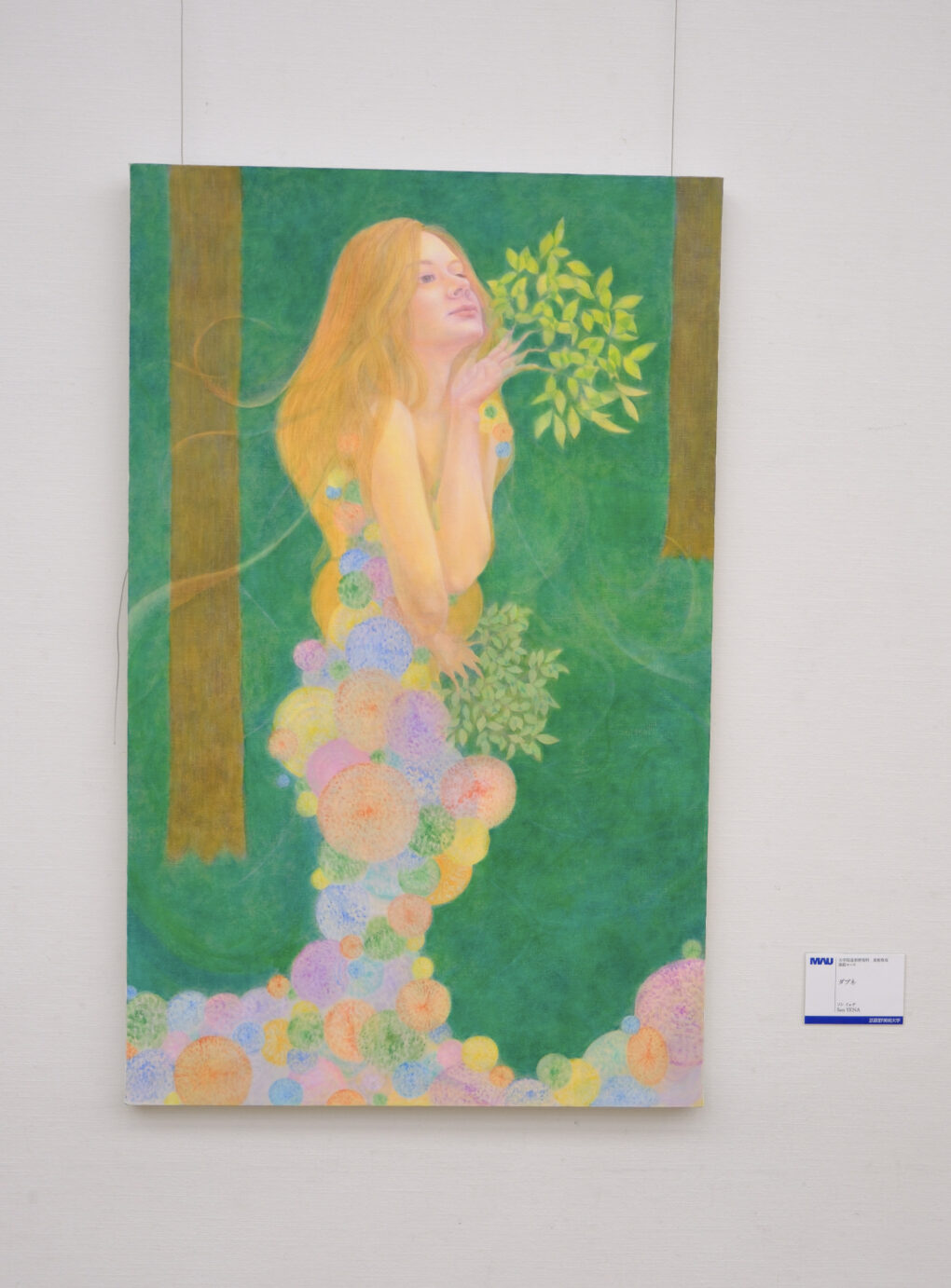

うーーん、ファンタスティック

大学によって違いがありますね

ご意見番

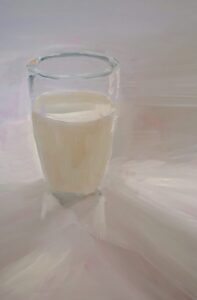

このまま商用に使えそうー

ご意見番

UBARTH

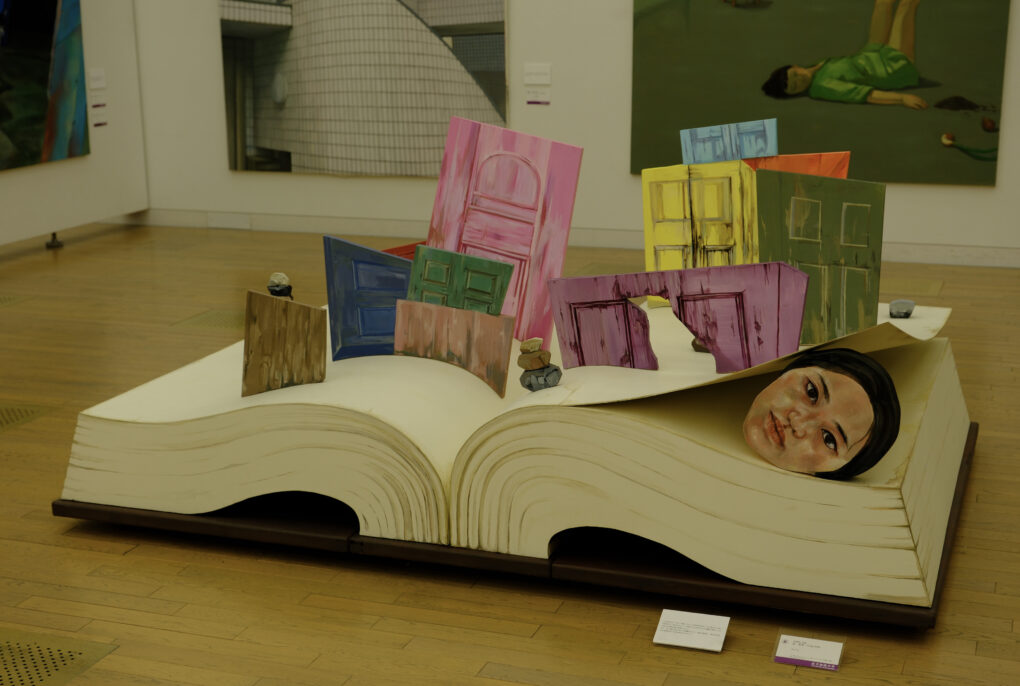

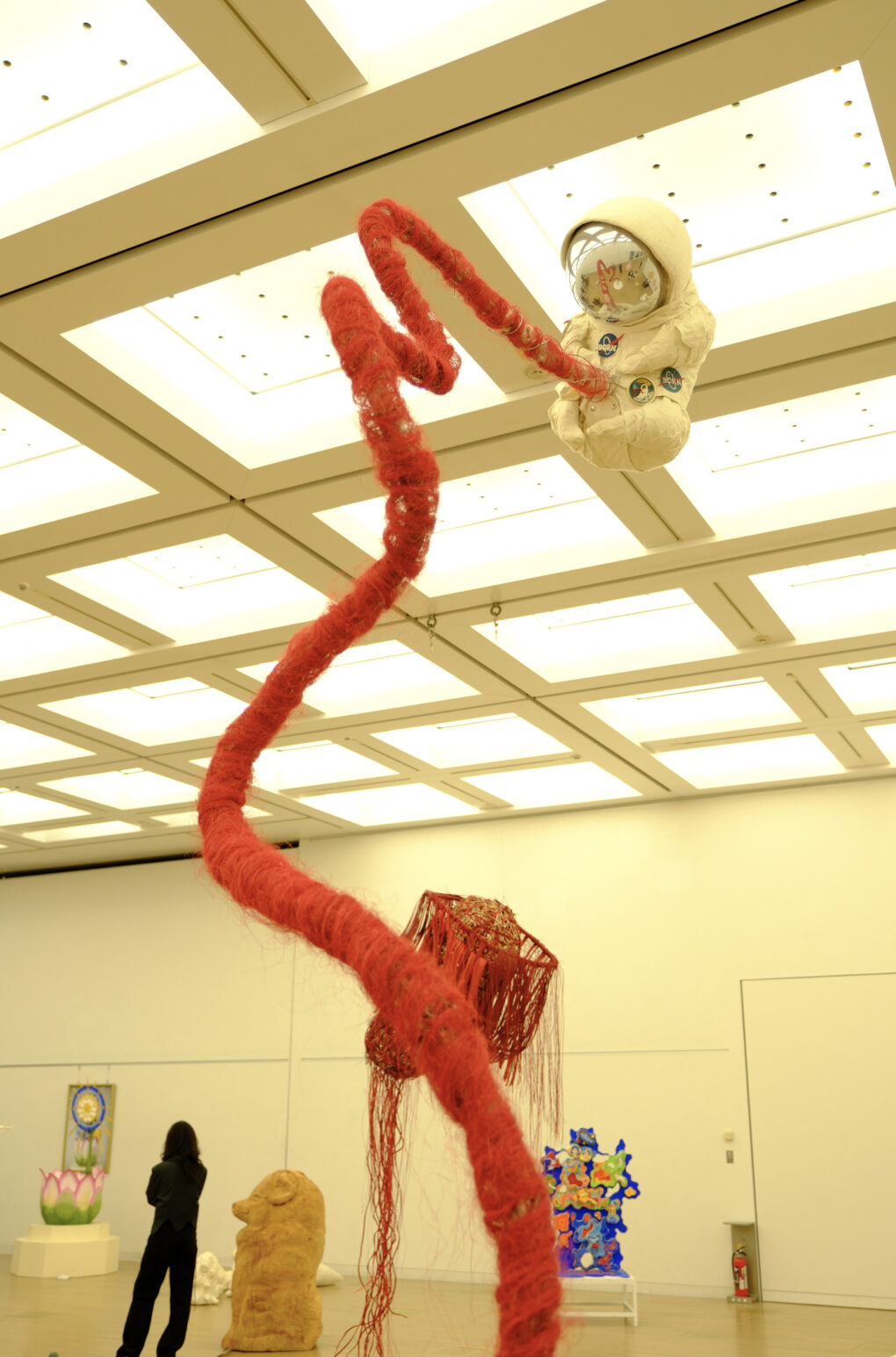

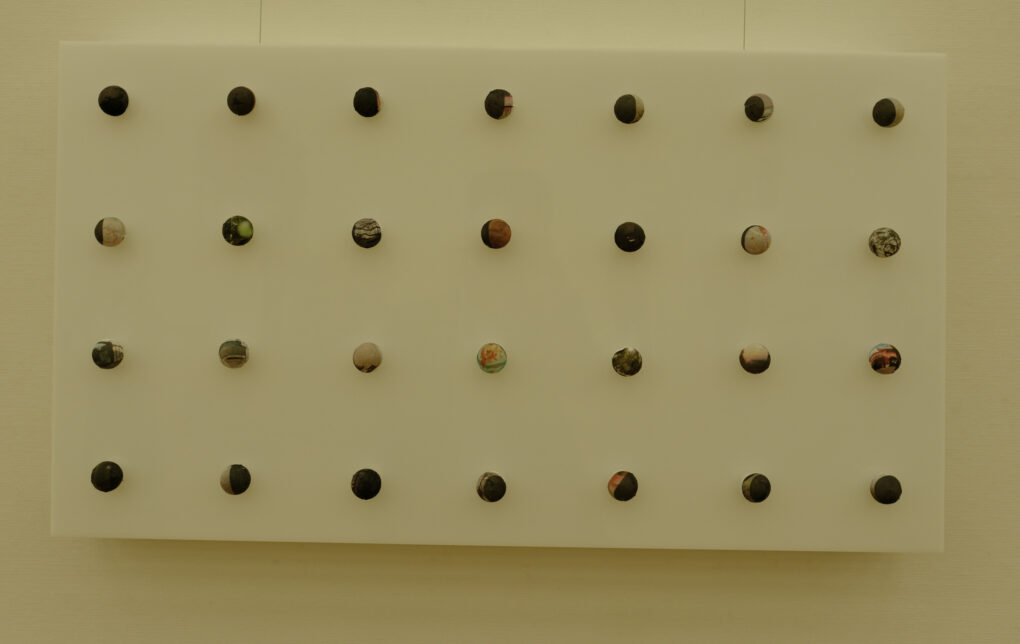

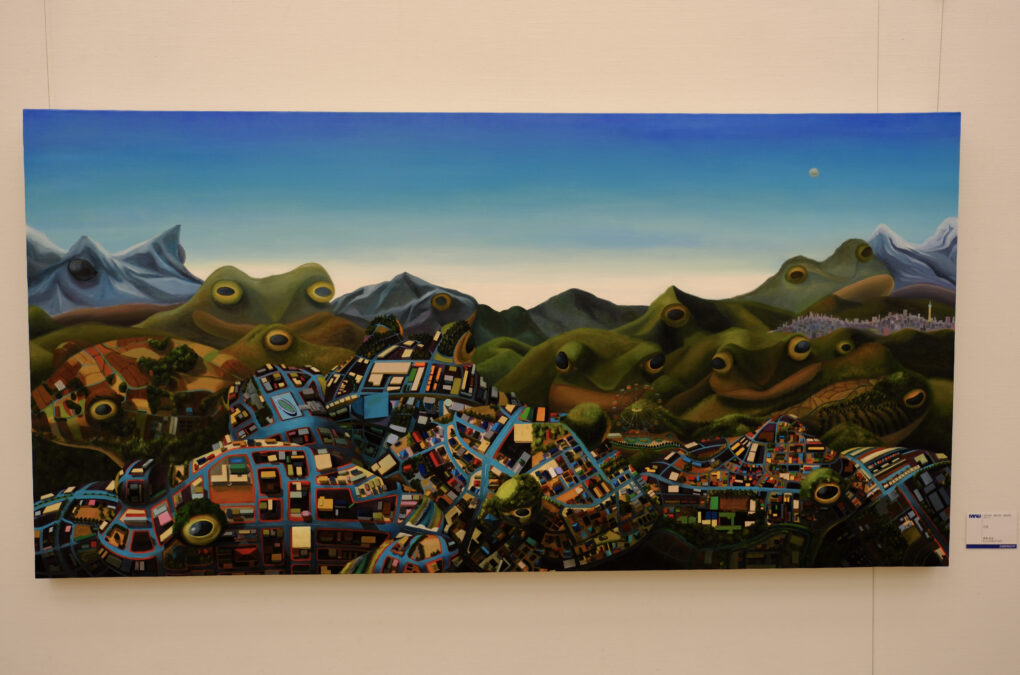

ここから巨大な作品が続きます

集大成じゃのー

ご意見番

UBARTH

そのまま本の表紙に使えそう

UBARTH

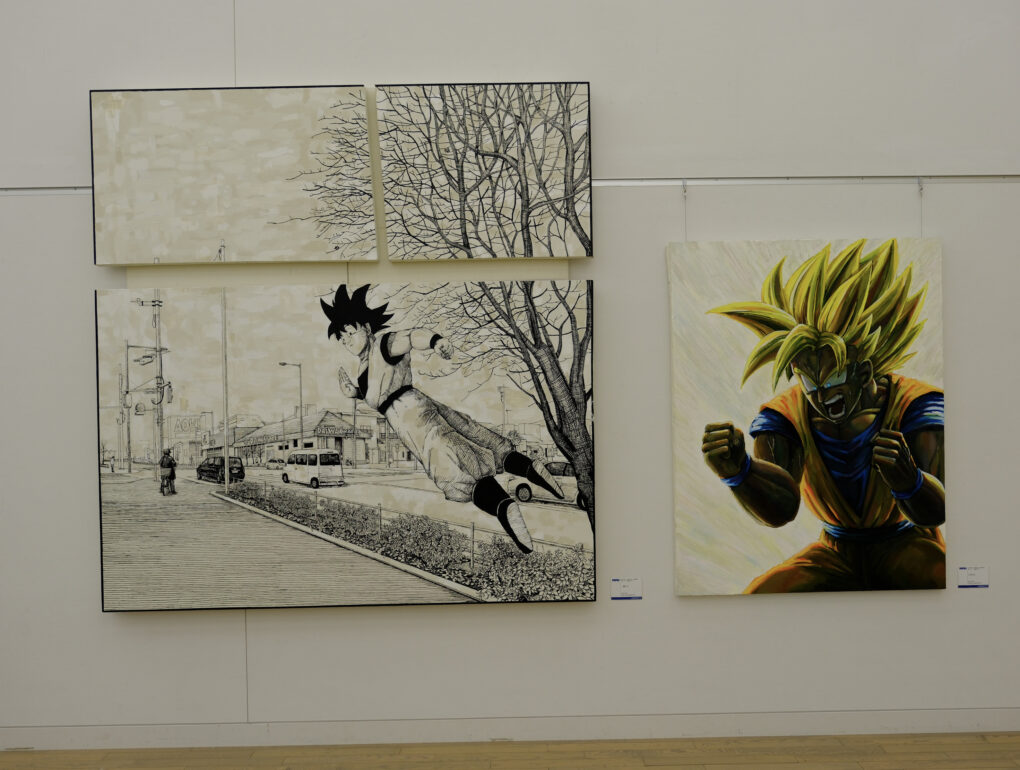

やっぱ、好きなんだよー悟空が・・

著作権は大丈夫なんだよね

ご意見番

UBARTH

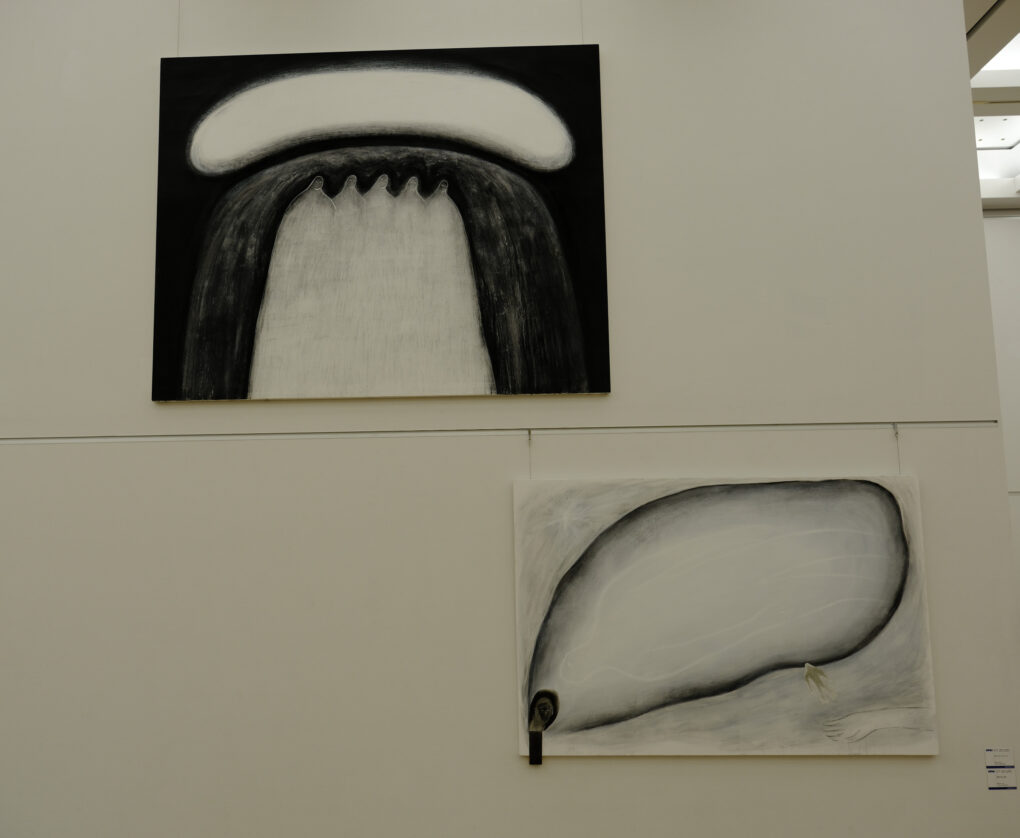

壁から出てきたみたいー

UBARTH

お互いの手の使い方がいいですねー

どういう意味!?

ご意見番

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント