「六本木クロッシング」は、2003年の開館以来、森美術館が3年に一度、日本の現代アートシーンを総覧してきた展覧会シリーズです。7回目となる「六本木クロッシング2022展」では、1940年代から90年代に生まれたアーティスト22組を展示します。本シリーズでは展覧会が多角的視点の”クロッシング(交差点)”となるよう、複数のゲスト・キュレーターとの共同企画を続けてきました。今回も東京、大阪、英国オックスフォードを拠点とする4名が共同キュレーションしています。

リンク

目次

ごあいさつ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界各地に蔓延し、国境を超えた移動が長く制限されたことで、芸術文化に関わる交流も大きな影響を受けました。この間に世界の政治的・社会的な情勢も激しく変化し、地球の未来はますます不透明になっています。人々の往来が少しずつ再開されつつあるいま、日本の現代アートシーンには何が映し出されているのでしょうか。 「六本木クロッシング」は、2003年の開館以来、森美術館が3年に一度、日本の現代アートシーンを総覧してきた展覧会シリーズです。7回目となる「六本木クロッシング2022展」では、1940年代から90年代に生まれたアーティスト22組を展示します。本シリーズでは展覧会が多角的視点の”クロッシング(交差点)”となるよう、複数のゲスト・キュレーターとの共同企画を続けてきました。今回も東京、大阪、英国オックスフォードを拠点とする4名が共同キュレーションしています。 「往来オーライ!」というサブタイトルのもとで選ばれた作品からは、人間だけでなく動物や植物など自然界の様々な生命との関係性を見つめ直す、家族や日常生活との関係や距離を改めて考える、さまざまな性のあり方や日本という場に根付いてきた多様な民族・文化の歴史を再考する、といった姿勢を読みとることができます。パンデミックがもたらしたグローバルな健康危機は、いかに生きるのかという個人的な課題から、それぞれの生命が多層的、多方向に往来しながら、いかに共に存続できるのかという地球規模の課題を浮き彫りにしました。本展が、いま、日本の現代アートが映し出す、人・文化・自然のカラフルな交差点として、こうした課題を考える好機になれば幸いです。 最後になりましたが、本展に参加いただきましたアーティストおよびゲスト・キュレーターのみなさま、関係機関、出品をご快諾いただいた所蔵家のみなさま、そして、本展の実現に多大なご協賛・ご協力を賜りました企業各社、個人の支援者のみなさまに、心より御礼申し上げます。 森美術館

六本木クロッシング2022展

従来オーライ!

森美術館

2022.12.1−2023.3.26

O JUN

1956年 東京都生まれ、同在住

画家O JUNの仕事は、描くということを、そして絵画とは何かを問い直す地点から始まります。一作ごとに大胆に異なる筆使い、画面構成、しかしそれがO JUNの手によるものだとはっきりわかる作品の数々は、見る者を静かに揺さぶり続けています。画材や描き方が変わっても、O JUNの絵画には、絵画の手前へと、私たち鑑賞者を引きずり戻す力があるのです。O JUNは身の回りで起きた出来事や目にした社会的な事件を、しばしば絵で受け止めています。偶然の出会い、知人の死、姉妹たちが被災した東日本大震災、ニュースで知った監禁事件など、O JUNはそうした出来事と絵の間に挟まり、抗うことのできない力、哀しみ、希望の中を、行き戻りつします。 本展で発表するのは、複数の作品で構成される「マチトエノムレ」です。肖像画や風景画と共にビル群が登場します。これは、2021年から制作している(作家の言葉によれば)「紙工作」で、マット紙でつくった大小さまざまな「ビル」の模型がクレヨンで塗られたものです。今や新しい感染症と共にある街の景色が、「マチ」と「エル」の「ムレ」に引き戻されます。そこに暮らすのは誰なのか、私たちは誰とともに生きているのか。描かれたものと絵画のマチエール(質感)、その両者が同時に押し寄せて、私たちは絵の前で静かに圧倒されるでしょう。

リンク

Aoki Chie

青木 千絵

1981年岐阜県生まれ、石川県在住

青木千絵は高校生の頃から彫刻制作を行なっていましたが、大学で漆に出会い、従来の工芸の流れでなく、あくまで彫刻の新たな表現方法を追求するための素材として捉え、今日に至っています。特に漆の艶の表情に魅せられ、作品制作を始める際は、その深い表情から創造を掻き立てられ、人間の存在を重ね合わせていきます。 青木の作品は、その原型を発泡スチロールで彫り、刻み込むという意味では確かに彫刻的ではありますが、そこに漆を施し、納得のいくまで磨き上げるという、果てしなく続く作業によってようやく完成を見ることを思えば、まさに漆にまつわる伝統的な工程が引き継がれています。しかも磨き上げる作業中に確認する各部の表情は、作品化されたときの展示方法を決定つけることになります。その作業中の青木の視点そのものが最も鑑賞に相応しい視点となるからです。今回の作品作の展示でも、床に直接布置きされる作品もあれば台座と一体となった作品があるのもそうした理由があります。言わば、作品制作に伴う青木自身の身体的な寄り添いがそこには込められていることになるのです。

リンク

Yokoyama Nami

横山 奈美

1986年岐阜県生まれ、愛知県在住

横山奈美は、初期に手掛けた「最初の物体」シリーズでは、消費され捨てられる運命にある物を丁寧に描き、油彩の重厚な響きとモチーフの軽みのコントラストが可笑しみと哀愁を湛えていました。描く行為を通して自身を取り巻く現実をまずは徹底的に見つめる横山の絵画は、彼女にとって長らく内省とほぼ同義であったでしょう。 2016年に始めた本展出品作のシリーズで横山はその眼差しを自らの隣人たちへと向け、内省という枠組みから一歩踏み出しています。家族や友人など身近な人物に「Histry」「LOVE」などの言葉を手書きしてもらい、それを元に忠実なネオンサインを発注し、そのネオンを現実的に描くというものです。横山にとってこの試みは、ある種の肖像画です。発光するガラス管がなぞる隣人たちの肉筆が、それを書いた人物を代理表象するというだけではありません。ガラス管を支えるフレームや配電線という裏側の存在が、その人にとっての言葉の厚み、あるいは言葉の背後にあるものを示唆します。だからこそ、横山はネオンサインを構成する全ての要素を隈なく写し取るのです。彼女の隣人たちによるそれぞれの「LOVE」の象形が輻湊するとき、ネオンが周囲をほんのりと照らすように、展示室に柔らかな世界が立ち上がります。

Ichihara Etsuko

市原えつこ

1988年愛知県生まれ、東京都在住 市原えつこのマルチメディア作品は日本の文化、伝統的な習慣や信念を、デジタルやテクノロジーを用いた新しい手法で再解釈します。 《未来SUSHI》は、ロボットを使用したSF的なインスタレーションで、未来の寿司の消費について懸念する市原のシュールなアイディアから生まれました。コロナ禍で多くの寿司屋やレストランが閉店したこと、そして環境危機や乱獲の問題を踏まえて、《未来SUSHI》は空想的な世界を超えて、私たちの喜びと基本的なニーズである「食」の未来に対して注意を喚起します。 《「自宅フライト」完全マニュアル》は、コロナ禍の2020年に作家が着想したユーモラスなアイデアに基づいています。実際には飛行機で移動できない状況で、自宅で旅行をするかのように、儀式を行なったのです。市原は、コンパクトなプラスチックのプレートに詰められた食事を食べ、携帯電話を機内モードに替え、機体の翼と空が見える小さなスクリーンを眺めてまるで飛行機の中のように振舞います。この想像上の機内での食事行為は、SNSを通して自宅から他者へと共有されます。そのユーモラスな調子にも関わらず、《「自宅フライト」完全マニュアル》は、パンデミックが人間の行動に与えた劇的な変化、そしてどれほど私たちのテクノロジー使用を加速したかを象徴しています。

Tamayama Takuto

玉山拓郎

1990年岐阜県生まれ、東京在住

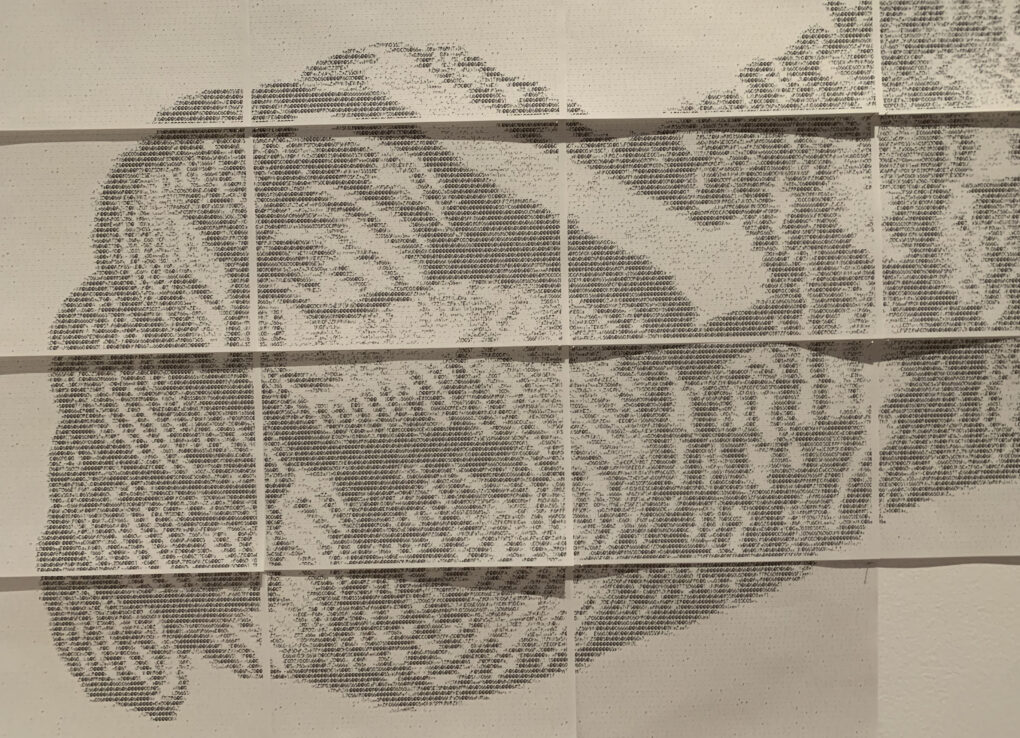

玉山拓郎は、絵画的な視覚要素に基づきつつも、空間的な表現を行います。鮮やかな色彩を作品に取り入れ、時に日常品や家具などの既製品を用いて(もしくはそれらに言及する)立体作品やインスタレーションを制作します。本展出品作では、オブジェはミニマリズム彫刻の趣をもちつつも、その形状はテーブルや椅子、システムキッチンなど家具や什器をも想起させます。展示室の窓から見える東京の空と対峙して展示されることで、都市風景のように見え、こんな東京像は在りうるのかと、私たちに問いかけているようでもあります。 作家の過去作と同様に本作は既視感と違和感を同時に抱かせますが、これは玉山作品の核である既存のものと作品の視覚的な「ズレ」によるものです。また、コロナ禍により自宅で過ごす時間が増えた私たちは、キッチンのステンレスやテーブルの小さな傷、コンピューター・スクリーン上の指紋など、些細な視覚的ノイズに敏感になりました。そんな、私たちの感覚が敏感になった昨今ですら、物理的に見えているモノにはまだ見えない何かが潜んでいるのかもしれません。玉山の作品はそんな妄想を抱かせ、私たちの知覚を開いてくれるのです。

Ishiuchi Miyako

石内 都

1947年群馬県生まれ、同地在住

石内都は1977年に育った地である横須賀を訪ね、小型カメラを手にアメリカ海軍基地の街を記録しました。この「絶唱、横須賀ストーリー」シリーズは今や45年にもわたる彼女のキャリアの始まりを記念するものであり、1979年には木村伊兵衛賞、2014年にはハッセルブラッド国際写真賞の受賞へと導くものでありました。「1・9・4・7」シリーズでは石内は自身と同じ年に生まれた女性たちの手や足を撮影し、人間の皮膚の質感や傷を細部まで極限に描かれています。2005年にはベネチア・ビエンナーレ日本館の代表作家となり、母親の遺品を写真に収めた「mother's」シリーズを展示しました。 本展作品作「Moving Away」は非常に私的なシリーズです。石内が慣れ親しんだ神奈川県の金沢八景や長きに渡り多くの重要な作品のプリントを行った暗室、道路のカーブミラーに反射する作家の姿、自身の手や足が被写体となっています。本作の詩的なスナップショットはすべて彼女がこの地域を去って群馬県へ引っ越す前に撮影されたものです。石内は、見慣れた風景が変化する中で引っ越しをするという決意がこれまでの歴史を断ち切り、新たな空気を呼び起こすと述べていますが、これは人生の新たなステージの始まりを意味するのでしょう。

Oh Haji

呉 夏枝

1976年大阪府生まれ、オーストラリア、ウロンゴン在住

呉夏枝の作品は、パーソナルであると同時にコモンでもあるような記憶や物語を紡いでいます。自ら糸を染めて布を織り、時に編む、ほどく、縫う、刺繍するなどの身体的な営みを通じて、しなやかで柔らかな世界を立ち上げていくのです。 本展出品作は、2017年から取り組んでいる「grand-mother island project」の第4章《海鳥たちの庭》となります。このプロジェクトは、作家によれば「海路をつうじてつながる個人の歴史/物語を、それぞれの人が、それぞれの記憶にもとづいて想像するための仮想の島」についての大型連作です。呉は2014年からオーストラリアに居住していますが、アジア太平地域におけるさまざまな人々(とりわけ女性)の往来に着目しています。帝国主義と近代化の波のなかでオーストラリアにたどり着いた人々のなかには、日本の植民地化であったために彼の地へ渡ったコリア系や台湾系も含まれます。難民、戦争、捕虜、戦争花嫁やパールダイバーとして海を渡った人々の生は、呉の作品という場を通して、鑑賞者の生と触れ合うでしょう。作品に登場する海鳥は、国境を越えて往来するもののメタファーであり、またその糞の堆積が化石化したグアノ資源をめぐる、採掘事業の衰退に翻弄されたナウル共和国などの小国や人々の運命を象徴する存在でもあります。

Shindo Fuyuka

進藤 冬華

1975年北海道生まれ、同地在住

進藤冬華は自身が北海道出身であることから特に「移住」をテーマに、その多層な歴史的背景の掘り起こしを継続しています。今回の展示《移住の子》で、進藤は自身を北海道への移住者の末裔として位置付けしています。本作は米国人農政家で1871年に来日し、北海道開発方針の基礎を作ったホーレス・ケプロンの活動に基づいて制作されました。大型キルト作品の柄は米国の開発当時のものであるなど、移民の国である米国と北海道の関連性が織り込まれています。また、《そうして、これらはコレクションになった》はドイツの博物館にアイヌ関連品が収蔵された経緯をリサーチし、架空の民族と実在しない博物館の民族死霊の収集についてイメージを膨らませて制作されました。一方、作品のもう一つのキーワードである「裁縫」については、留学後に裁縫の得意な母方の祖母と暮らし始めたことが大きな契機になっています。 近年、進藤は博物館の展示に見立てた方法を用いています。歴史的事実の集積でもある博物館での展示品の多くは、人の手業によって制作した作品には、母親や祖母、あるいは調査先の人々によって編み込まれた裁縫も含め、歴史を形成する背後にある膨大な、しかし不可視の領域の人々の営み=襞が表現されています。

Ishigaki Katsuko

石垣克子

1967年沖縄生まれ、同地在住

石垣克子の作品は明るく力強い色彩が用いられ、油彩、素描、コラージュ、コルクでつくったオブジェたちなどでは、素朴かつファンタジックで賑やかな世界観が表現されています。通称「黄色い人」と呼ばれる、単純化された人型が画面中に増殖するシリーズはその典型と言えます。 そんな石垣の作品群において、本店の出品作は少しトーンが異なります。2008年以来、石垣は那覇市内からコザへと通うことになりますが、石垣の運転する車は基地のフェンス沿いを日々往復することになりました。その風景は、常に基地に支配されながらも、時と共に変化するものであることに石垣は気付きます。部分的に返還された土地がいつのまにか商業施設になったり、湾が埋め立てられたり、新しいものと古いものが並んで少しずつ変容していく。石垣はこうした風景をカンバスに描くことで、いま自分が暮らす街の様子を自分の眼で見、絵として残そうとしています。青、白、緑を基調に展開される風景は、誇張されず、美化もされず、肯定でも否定でもなく、石垣から見た誠実な街の姿です。絵はいわば、いま、そして未来においても、沖縄の風景について語るためのひとつの場でもあるのです。

リンク

石垣 克子

やんツー

1984年神奈川県生まれ、千葉県/神奈川在住 やんツーは、機械に人間の行為を代替させるインスタレーションや、機械学習機能を持つ自律型の作品を制作し、機械やテクノロジーと人間の関係性や表現の主体性を問いかけます。時にテクノロジーを不合理に冗長に用いて、無駄なことや無意味なことをさせ、作品にはユーモアやアイロニーが感じられます。 本展出品作では、自律搬送ロボットが多様なオブジェの中から一つを選択して運び、展示・撤去します。物流倉庫が着想の源にあります。物流業はコロナ禍でのネット・ショッピングの急増と感染防止対策のため無人化・自動化が加速しましたが、対照的に美術業界では、コロナ禍を経ても手作業での展示作業という伝統が守られています。作家にとって、物流倉庫の無人化は資本主義とテクノロジーの発展の象徴であり、非効率性が残存する美術の展示作業が無意味に繰り返されることは、アイロニーであります。本作ではより貴重であるはずの「作品」とそうではないものを区別せずに機械が選択して展示します。これは人間の恣意的な価値判断により成立する美術という究極の人間中心主義システムから脱却できる可能性や希望と、丹精込めてつくった作品が単なるモノと同一に扱われる残酷さの、両方が表現されているといえるでしょう。私たちはどちらの未来を希求するのでしょうか?

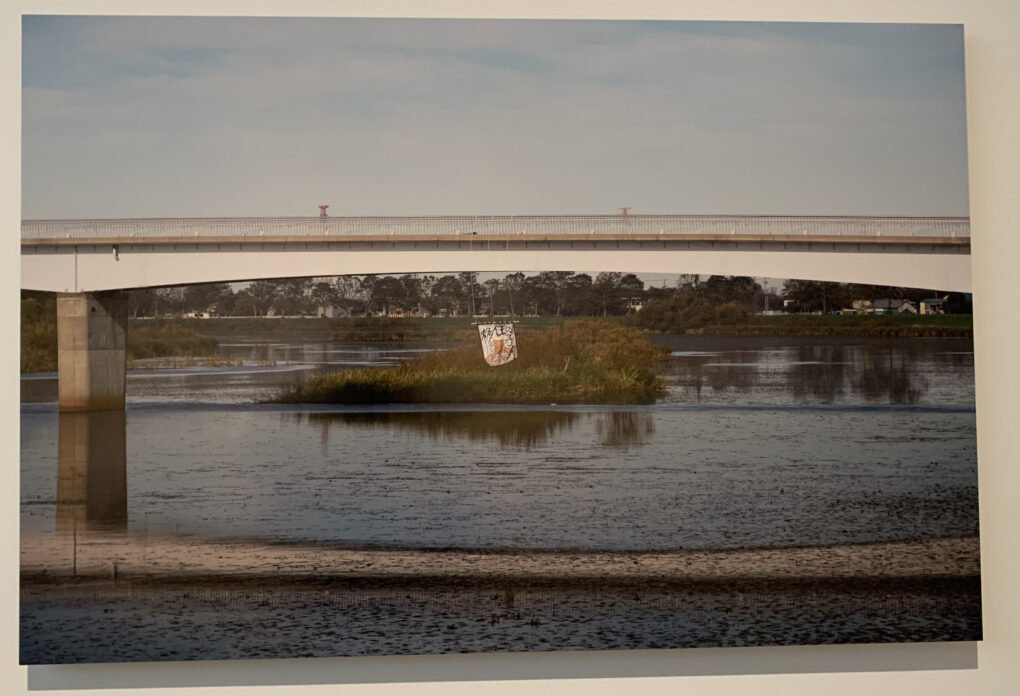

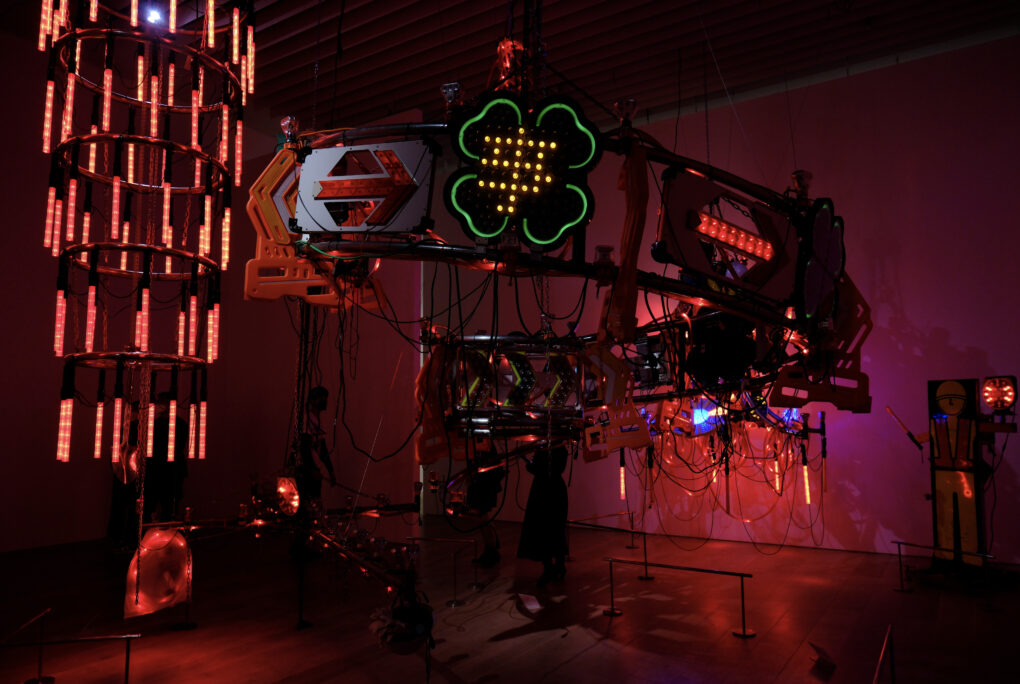

SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUAD

2012年/2015年結成、東京都拠点 SIDE COREは2012年に高須咲恵と松下徹により活動を開始し、2017年に西広太志が加入しました。「風景にノイズを起こす」をテーマに、ストリート・カルチャーの視点から公共空間を舞台にしたプロジェクトを展開しています。EVERYDAY HOLIDAY SQUADは2015年に複数人の匿名アーティストによって結成されたグループです。規制が強化される都市や公共空間で遊び心溢れたプロジェクトを展開しています。 本展出品作は都市の風景から着想を得て夜間工事用の照明機材を使って製作された立体作品と映像作品で構成されます。本作はシリーズ展開されており、ここで上映されている映像は2018年に東京で撮影されたものです。オリンピックを契機にした再開発によって変わり続ける風景の中を、作業着を着たスケーターたちが滑走する様子が映像に納められています。シリーズ処女作は「Reborn-Art Festival2017」で発表された作品で、工事が続く夜の被災地の中に工事現場を模したスケートパークを一晩限り出現させる、というアイデアに基づいています。立体作品のパーツでもある工事現場のライトノ点滅は福島県から発信される時計の標準電波により東日本一帯で同期しており、本作は東日本大震災における被災地と東京ストリート・カルチャーの視点からつながるという意味が込められています。

リンク

INOSE Naoya

猪瀬 直哉

1988年神奈川県生まれ、ロンドン在住

猪瀬直哉は西欧美術史や大衆文化、そして自分自身の経験から着想を得て、油彩やアクリルの絵画を制作します。自然界と人間の影響という緊張関係を描き、同時に傑作と呼ばれる芸術作品の今日における役割について問いを投げかけています。 近作における緻密に描かれた、ハイパーリアルな風景が私たちに提示するのは空白です。広大に開けた石の多い大地は灰色がかかった緑の画面、神秘的なモノリスがどこともわからない場所に存在し、シャープな建築構造物と鮮明な青い空が対比をなしています。今回の出品作には、生物、つまり人間、動物あるいは植物の音や動きを示すものは何もありません。、明快な線、角のある形態、そして直線の構成からは静謐な雰囲気が伝わります。鑑賞者は、不気味さとの平穏さの間を揺れ動く沈黙と対峙させられるのです。猪瀬の作品は感情や記憶そして内なる言葉を視覚化しながら、ロマン主義的な自然への畏敬が描かれています。 猪瀬の空白の風景は、今日の環境破壊や気候変動の影響をも示しています。無機的かつ終末論的な印象を喚起し、災害の後に来るかもしれない人類のいない未来をも示唆します。それは単なる空想ではなく、自然の力への敬意と我々の自然との関係を真剣に考慮し直すための、今でこそ必要な警告でもあるのです。

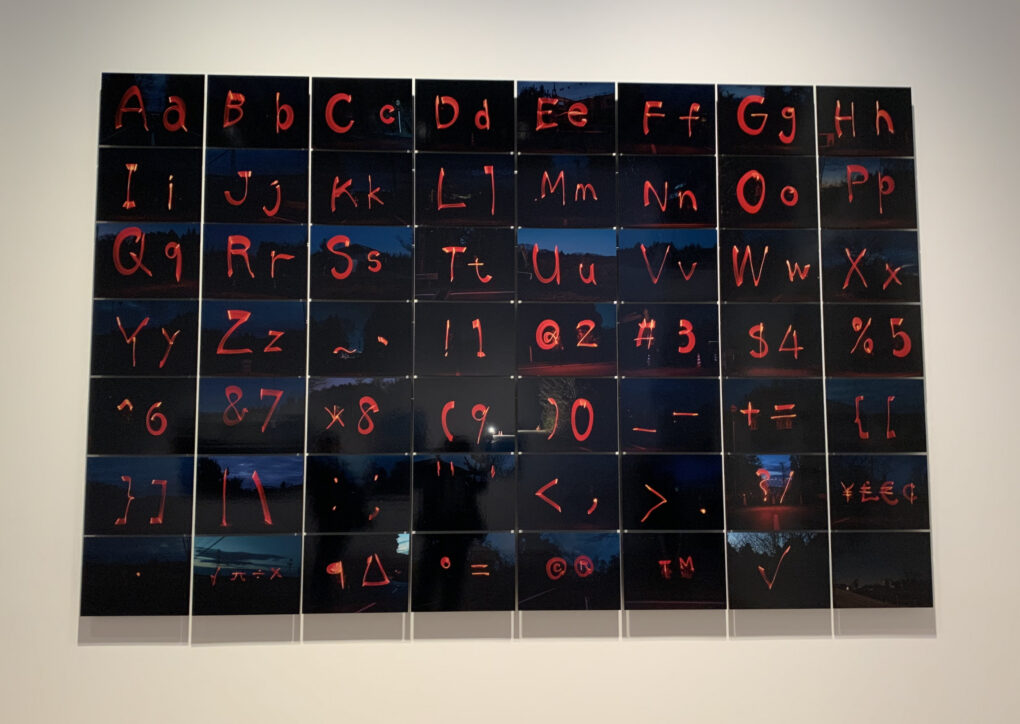

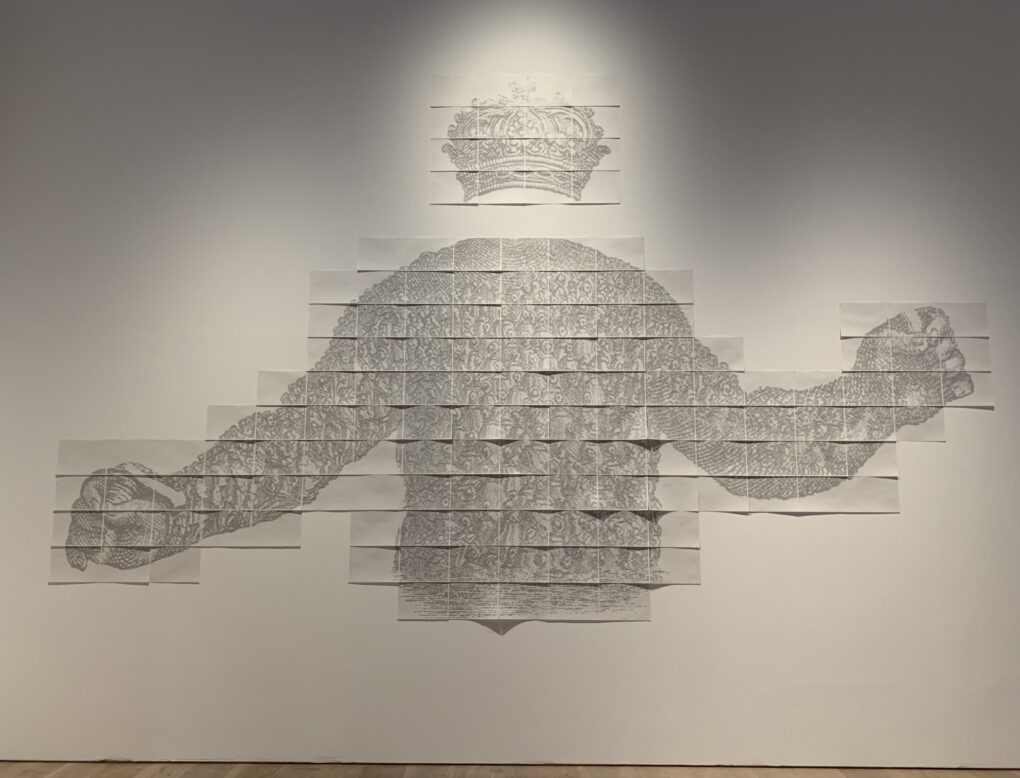

Takeuchi Kota

竹内 公太

1982年兵庫県生まれ、福島県在住

竹内公太は入念なリサーチによって、ある場所の埋もれていた歴史、そしてそこにまつわる人間の記憶を批評的な視点で掘り起こします。 出品作の写真作品《エビデンス》は、作家が福島の立入制限区域にある、除染作業で出た土を貯蔵する施設で警備員をしたときの経験から生まれました。2019年〜2020年に竹内は出入り口ゲートの警備を担当しており、無数のトラックに向かって赤いランプの警棒を振って誘導していました。このコミュニケーションの形式としての身振りに着想を得て、竹内は空中に警棒でアルファベットを描き、それを光跡写真に収めました。鮮やかな赤が黒い背景と強い対比をなしています。作品名は、ラテン語で「明るい」、あるいは「目にみえる」という意味があり、コントラストの強い写真と美と文字の明瞭さが示唆される一方で、不可視の放射線について明らかな証拠を共有する困難さに対する皮肉も込められています。 竹内はこの赤い光の文字を使ってオリジナルフォントも作成しました。《文書1:王冠と身体》はこのフォントを用いて、福島での警備員としての経験をコロナ禍のパンデミックに関連させます。マスクを着用し隔離されていた町に住みながら、作家は人間の身体、その所有、そして危機の時代における個人と社会との関係性という困難な課題を引きつけるのです。

AKI INOMATA

1983年東京都生まれ、同地在住 AKI INOMATAは、人間以外の生物との「協働」を重視した丁寧な科学的調査と創造的な制作過程により、それらと人間の関係性を再考する作品を制作しています。 《彫刻のつくりかた》は、象徴彫刻を彷彿とさせる木のオブジェで構成されています。驚くべき点は、これらのオブジェの形態がビーバーの仕事によるものだということです。ビーバーは食べたり、ダムを作ったり、自分の歯を尖らせるために、大抵は夜間に木をかじります。作家は国内5つの動物園にいるビーバーに木片を渡し、かんだりかじったりしてもらいました。その後、彼女は彫刻家に依頼し、また自動切削機(CNC)を用いて、かじられた木片の複製をそれぞれ3倍のサイズで作りました。このように作られたオブジェの作者はいったい誰なのでしょうか?それはビーバーだけでは決して作ることができないもので、木片を通じて複数の製作者が緩やかに共存していると言えるでしょう。またオブジェの形は木そのものの性質、もしくはビーバーと木片の関係者によって決まるかもしれません。このように、本作品は創作行為の主体やオリジナリティという概念などの複雑な問題をユーモラスに提起しているのです。

青木 野枝

1958年東京都生まれ、埼玉県在住 青木野枝は1980年代の活動当社から鉄という素材に魅了され、工業用の鉄板をパーツに溶断し、溶接して組み上げるシンプルな作業を繰り返した作品を制作しています。青木は、鉄の物理的特性だけでなく、人類が紀元前の隕石に含まれた鉄を発見したのが最初であるという説もあるように、その長きにわたる人類との関わりの中で生まれた象徴的意味や役割にも興味を示しているのです。 今回の出品作もリングで構成され、鉄の素材本来の硬質感や重量感、さらには彫刻=魂という概念からも解放され、作品の置かれた空間を劇的に変化させています。また、リングにはめられたいくつかのガラスは、光を溜めておく素材として採用されています。鉄とは異質の素材ではありますが、青木にとって、溶断作業の際に見られる鉄の半透明な状態ーまるで池の表面、あるいはそこにある水そのものーと強く結びついています。「CORE」と名付けられたこの作品シリーズは、不可視の水蒸気が水と氷の粒に変わり核となって出現する雲が念頭に置かれています。雲が念頭に置かれています。雲は空を従来し、明日どのような形や色になるのか誰にも予測できません。そんな不定形な鉄として雲を見つめながら、私たちはどんな未来を形作ることができるのか思いを馳せるのです。

リンク

ご意見番

すごくワクワク、ドッキリした〜

まだ観てない方はお早めに!!

UBARTH

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント