「ポーラ美術館開館20周年記念展モネからリヒターへ新収蔵作品を中心に」を開催いたします。ポーラ創業家二代目の鈴木常司(1900−2000)が戦後約40年をかけて収集したコレクションに20世紀から現代までの美術の展開を跡づけるために重要な作品の収集を行なっています。本展覧会は、鈴木常司が収集したコレクションと、近年新収蔵した作品を合わせて展示する初の機会となります。

モネからリヒターへ展

ポーラ美術館

2022年4月9日〜9月6日

ごあいさつ

「ポーラ美術館開館20周年記念展モネからリヒターへ新収蔵作品を中心に」を開催いたします。 2002年(平成14年)9月6日に開館したポーラ美術館は、開館以来、ポーラ創業家二代目の鈴木常司(1900−2000)が戦後約40年をかけて収集したコレクションを公開し、これを基盤としてさまざまな企画展を開催してきました。2012年(平成24)の開館10週年を機に、当館は森の遊歩道の整備と解放、野外彫刻の設置、現代美術ギャラリーの開設、体験型の展示の開催、ラーニング・プログラムの実施など、その活動を広げてきました。また、近年では従来のコレクションに加えて、20世紀から現代までの美術の展開を跡づけるために重要な作品の収集を行なっています。本展覧会は、鈴木常司が収集したコレクションと、近年新収蔵した作品を合わせて展示する初の機会となります。

本展覧会は2部構成となっています。第1部では、鈴木常司が収集した西洋、日本の近代絵画コレクションと、これをさらに拡充する新収蔵作品を、テーマや時代、作家ごとに組み合わせてご紹介します。第2部では、コレクションの新たな展開が明確に分かるように、従来のコレクションには含めれていない、近代と現代を結ぶ戦後の日本や欧米の作家の作品、そして現在も精力的に活動する多様な作家たちの作品をご覧いただきます。特に、第2部の作家の作品の大部分は初公開となります。

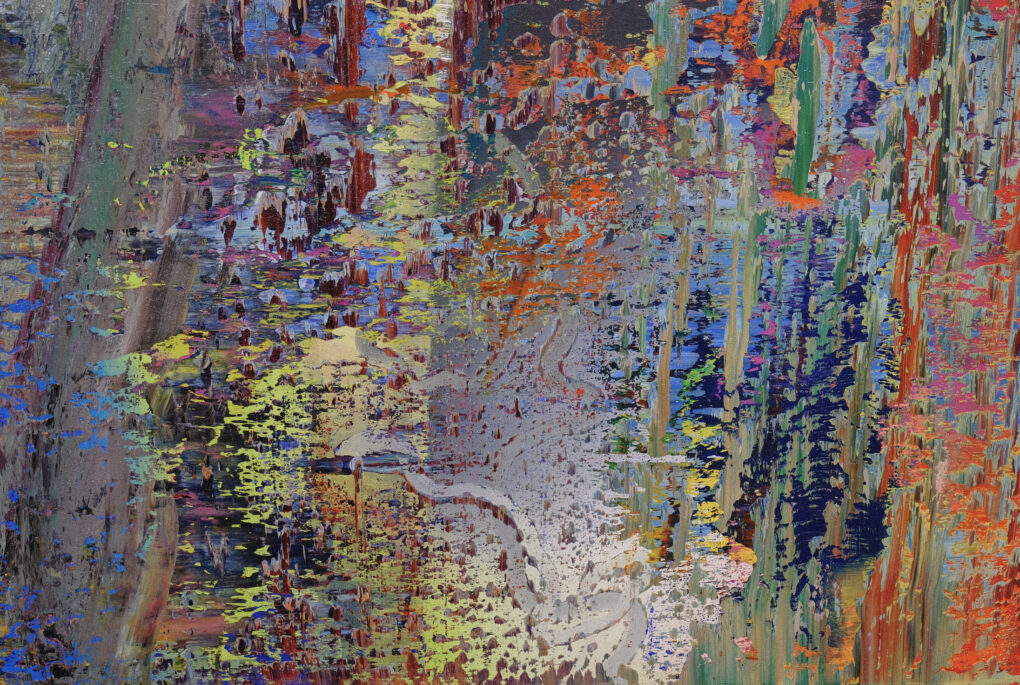

本展覧会を企画するにあたり、主要なテーマを「光」としました。「箱根の自然と美術の共生」をコンセプトとするポーラ美術館にとって「光」は、建築や照明デザイン、そしてコレクションの重要なテーマであるといえます。クロード・モネをはじめとする印象派の画家たちは移ろう光の表現を追求していますが、「シャイン」(ドイツ語で「光、仮象」の意)を表現し続けるゲルハルト・リヒターやネオン管を用いるケリス・ウィン・エヴァンスなどの現代の作家たちの作品にも、光への強い関心をうかがうことができます。本展示会では、ポーラ美術館のコレクションの「現在(いま)」をご紹介するとともに、美術館の未来とコレクションの可能性を探ります。彼らの作品に表れる「光」は、単に造形的な意味だけでなく、現在を照らし出す「光」、あるいは私たちが持続可能な未来へと進むための道標となる「光」という意味も内包していると言えるでしょう。

最後になりましたが、本展覧会の実現にあたり、ご協力いただきました関係各位に対し、厚く御礼申し上げます。

2022年4月 公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館

いざ美術館へ!

1章 光の中の女たち マネ、ルノワールからモリゾ、レジェまで

2002年9月6日に開館したポーラ美術館は、開館記念展の「光のなかの女たち」で幕を開けました。この展覧会では、「光」や「女性」といったキーワードで当館の多様な分野のコレクションを紹介、メイン・ヴィジュアルとしてピエール・オーギスト・ルノワール(1841-1919)の《レースの帽子の女性》が選ばれました。

最初を飾る本セレクションでは、19−20世紀のフランスの女性像を描いた新収蔵作品を、鈴木常司の印象派絵画コレクションとともに展示します。ベルト・モリゾ(1841−1895)の《ベランダにて》は、これまでの当館の印象派絵画コレクションにない女性画家の作品です。パリ郊外の自宅のサンルームで、モリゾが娘ジェリーを描いた本作品は、師のエデュアール・マネ(1832-1883)が温室で女優ジャンヌ・ドマルシーを描いた《ベンチにて》と、光と緑に包まれた人物像を描いている点が共通しています。

新収蔵となるロベール・ドローネ(1885-1941)の《傘をさす女性、またはパリジェンヌ》はクロード・モネ(1840−1926)の《散歩》と傘をさす女性の姿が、フェルナン・レジェ(1881-1955)の《鏡を持つ女性》とルノワールの《髪かざり》は未支度の場面を主題としている点が共通していますが、どちらも19世紀の印象派から20世紀絵画への展開を跡づける作品として鈴木常司のコレクションを拡充するものです。印象派絵画にみられる自然の光とは異なり、20世紀絵画の色彩と形態の探求の中で生み出された、自ら光を放つかのようにあざやかな色彩に包まれた女性たちの姿を見ることができるでしょう。

Fernand Leger・フェルナン・レジェ

フランスの芸術家フェルナン・レジェ(1881-1955)は、パリで建築の製図工として働き、装飾美術学校やアカデミー・ジュリアンに通い絵画を学んだ。キュビスムや未来派の絵画に触発され、1910年代初頭に、急激に産業化した同時代の風景を、製図や工業製品の生産技術を意識した「機械の美学」と新たな形式で描き出した。単純なフォルムと明快な色彩を追求し、円筒形を組み合わせた造形から「チュビスム」と呼ばれる画風に至った。

2章 光の風景、きらめく光 ブーダン、モネからド・スタール、ミチェルまで

鈴木常司の西洋絵画コレクションには、19世紀フランスの印象派による水辺の風景画が数多くふくまれている。とくにクロード・モネ(1840-1926)は生涯にわたり、水の風景を数多く描いている。若き頃、モネは港町のル・アーヴルでウジェーヌ・ブーダン(1824-1826)に出会い、屋外制作を勧められた。ブーダンは《海洋の帆船》のように、大気や雲の動きを鋭い観察眼と素早い筆跡でとらえ、コローに「空の王者」と讃えられた。ニコラ・ド・スタール(1914-1955)の《オンフルール》は、かつて印象派が滞在したノルマンディーの町から見た海景を、簡略化した色面で表現している。空に浮かぶ灰色の雲は、ブーダンの雲とは異なる存在感を放っている。 モネは1870年代半ばに、パリ郊外の町に転々と移動しながら、移ろいゆく光とセーヌ河の水面を描き続けた。モネの《セーヌ河の日没、冬》とジョアン・ミッチェル(1925-1992)の無題(ヴェトゥイユのセーヌ河の眺め)は、どちらもヴェトゥイユのセーヌ河の風景を描いている。ミッチェルの絵画の橙、黄は光、青は水を表し、薄紫色の霧は、モネによる《国会議事堂、バラ色のシンフォニー》の画面を満たすロンドンの霧を想起させる。

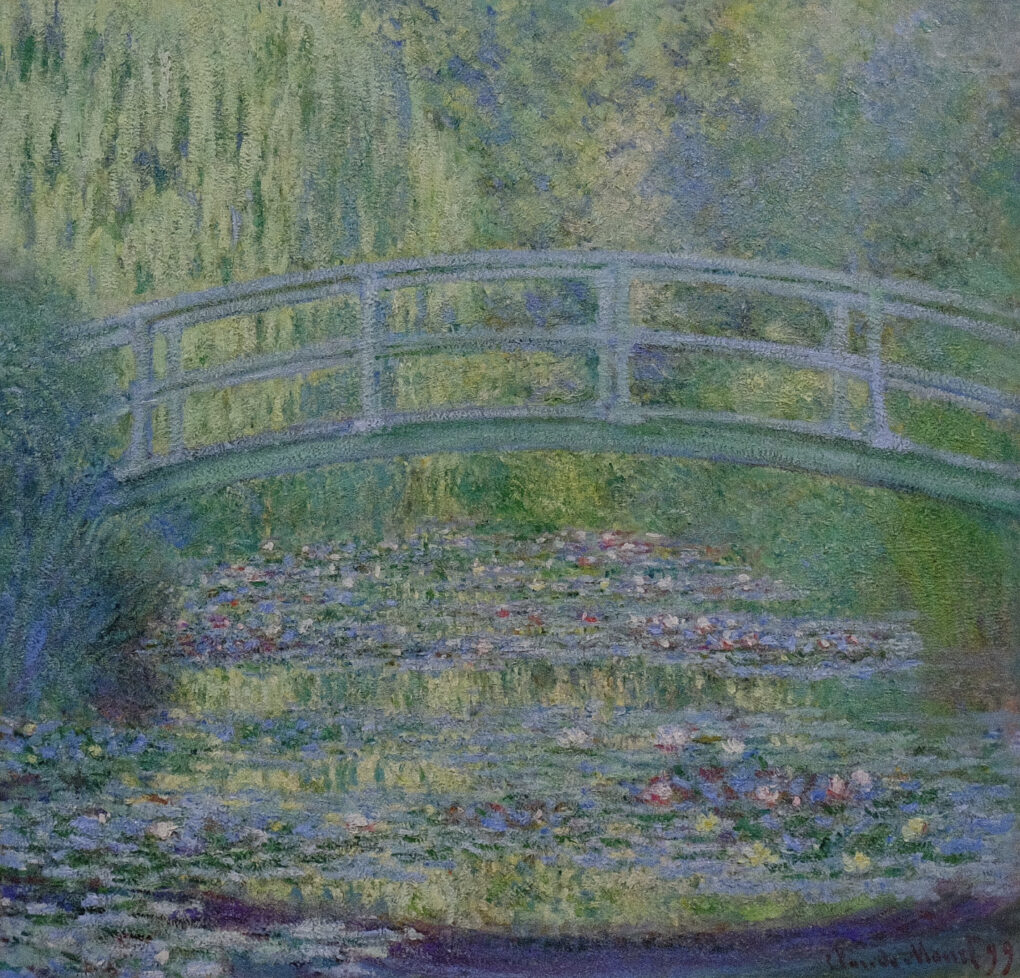

印象派の光の表現から化学を採用して点描画法を生み出した新印象派のジョルジュ・スーラ(1859-1891)の刺激もあり、モネは1890年代になると「連作」の制作に取り組む。彼はジヴェルニーに居を構え、池を造成して睡蓮を植え、日本風の橋を架けた自邸の庭の風景を、《睡蓮の池》や《睡蓮》にみられるように、さまざまな時間や天候の光のもとで生涯描き続けた。

3章 揺らぐ静物光 セザンヌからニコルソンまで

静物画とは、画家たちがその技量を磨くうえで格好のジャンルであるといえるであろう。描くモチーフを自らの好みにあわせて選び、その配置を意のままに行えることに加え、その変更もまた容易である。舞台においてその装飾や役者たちの演技を総合的に監督する演出家のように、画家の裁量が大きい静物画というジャンルにおいては、翻ってその手腕が如実に試されもする。

ひとつの転機をもたらしたのは、ポール・セザンヌ(1839-1906)である。目の前にある現実をありのままに描くのではなく、色彩や携帯といった絵画における造形的な要素による画面の構築を追求した画家であり、その成果は円熟期の静物画にも如実に反映されている。向きを異にした様々な果実が、テーブルの上に配置されている。テーブルの左側は上方からの視点が彩られているのに対して、左側はそれよりも側面からの視点によるものであり、白い布が複数の視線による齟齬を覆い隠している。現実を前提とした鑑賞者の認識に揺らぎをもたらす、さまざまな視点からの観察を総合した多視点の手法は、20世紀初頭におけるキュビスムの運動に大きな影響を与えた。

ジョルジュ・ブラック(1882-1963)とパブロ・ピカソ(1881-1973)による探究を嚆矢とするキュビスムの実験は、対象の存在を基本的な形態で捉えるというセザンヌ的キュビスムから始められた。対象を線と面に解体し、切子面の連なりとして表現する分析的キュビスムにおいて幾何学的な造形が極められたのち、その手法のために捨象された現実の多様性を画面に取り込むために、文字や新聞といった日常的な素材を用いたコラージュやパピエ・コレといった技法を駆使する総合的キュビスムへと展開している。ベン・ニコルソン(1894-1982)がパリでキュビスム「の動向に接近したのは、1920年代のことである。キュビスム、そして純粋な色彩と線描による造形を訴えたモンドリアンによる新造形主義の影響を通じて、イギリスにおける抽象絵画の動向を先導し続けたニコルソンは、半具象と象徴の間を行き来しながら、透明感を讃えた独自の境地へと至っている。

4章 放たれた光彩 マティスとフォーヴィスム

1903年に初めて開催されたサロン・ドートンヌは、新興の前衛芸術家にとっての登竜門として知られる展覧会であり、2年後に開催された第3回展において脚光を浴びたのが、いわゆるフォーヴィスムの画家たちである。サロンの第7室に展示されていたのは、モーリス・ド・ブラマンク(1876-1958)、アルベール・マルケ(1875-1947)、そしてアンリ・マティス(1869-1954)といった画家たちの作品であり、美術批評家のルイ・ヴォークセルは、傾向を同じくする彼らの作品を「フォーブ(野獣)」と評した。その作風の中で傑出していたのは純粋な色彩の輝きであり、単純化された形態を荒々しい筆触で描き出すその効果と相まって、彼らのさくひんからは野獣のような活力が放たれた。

5章 内なる光 大正期の洋画

明治期後半には、黒田清輝や岡田三郎助らフランス留学から帰国した「外光派」の画家たちが日本の洋画界を牽引し、戸外の明るい光のもと裸婦や風景を描くスタイルが新たなアカデミズムとして定着した。明治末期になると、こうした美術のあり方に対して画家の「個性の表出」や「自由な表現」を主張する若者が増え、次代のさまざまな芸術運動を担うようになっていく。黒の絵の具を極力使わず、印象派風の明るい色彩表現を特徴とする「外光派」に対して、大正期の洋画には画家の短い生涯や破滅的な人生を暗示するかのような独特な暗さが漂っているが、そこには宗教的な信仰心や激しい恋心など、彼らの心に燃えさかる「内なる心」が確かに宿っている。

6章 日本のフォーブ 大里見勝蔵と佐伯祐三

大正期、文芸雑誌『白樺』を通じて、若者たちはゴッホやセザンヌ、ロダンといった同時代の西洋の芸術家を熱烈に信奉(しんぽう)するようになる。萬鐵五郎や岸田劉生らはまさにこの時代で、主観的な色彩表現や大胆な筆致を特徴とする個性的な作品を残した。彼らより年下の里見勝蔵(1895-1981)や佐伯祐三(1898-1928)らも例外ではなく、学生時代にはやはり『白樺』を愛読し、ゴッホやセザンヌなどポスト印象派に対する憧れを募らせている。メディアの発達に伴い次々と流れ込んでくる西洋美術の動向によって、フランス美術への憧憬、そして主観性を重んじるフォーヴィスム(野獣派)の萌芽が生まれ始めていたのである。

8章 松本竣介 都市へのまなざし

1912年(明治45)に東京で生まれた松本竣介(1912-1948)は、少年時代を岩手県で過ごし、13歳の時に病気のため聴力を失ったのち、画家を志すようになる。1929年(昭和4)の上京後、ジョルジュ・ルオーやアメデオ・モディリアーニの絵画から多大な影響を受け、1935年(昭和10)の秋には第22回二科展で初入選を果たす。またこの頃、自ら編集した月刊誌『雑記帳』を創刊。萩原朔太郎、室生犀星、三好達治らがテキストを、また藤田嗣治(レオナール・フジタ)、東郷清児、安井曾太郎らが挿絵を寄せた本雑誌によって、竣介は時代の風潮に目を向ける経験を重ねた。彼は1930年代後半には都市の光景とそこに生きる人々の姿に主題をみいだし、ジョージ・グロスあるいは野田英夫に影響を受けた。青の空間に建物や人物の線描的なイメージが交錯する「街」のシリーズによって、都会に生きる者の孤独と憂愁を静かに謳いあげている。

10章 戦後日本の抽象

第二次世界大戦後の日本では、GHQ主導により前近代的な構造の改革が図られ、人々の間に自由な戦後民主主義の新体制への期待が膨らんだ。敗戦直後の日本の美術は、戦時体制下に変質を余儀なくされた美術団体の再結成や分離独立があり、美術団体連合展、日本アンデパンダン展などが新しく企画されたが、戦前や戦中に自由な発表が妨げられていた前衛的な傾向を持つ作家たちは、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本の主権が回復した1950年代初め以降、それぞれの再出発への模索を繰り広げていく。

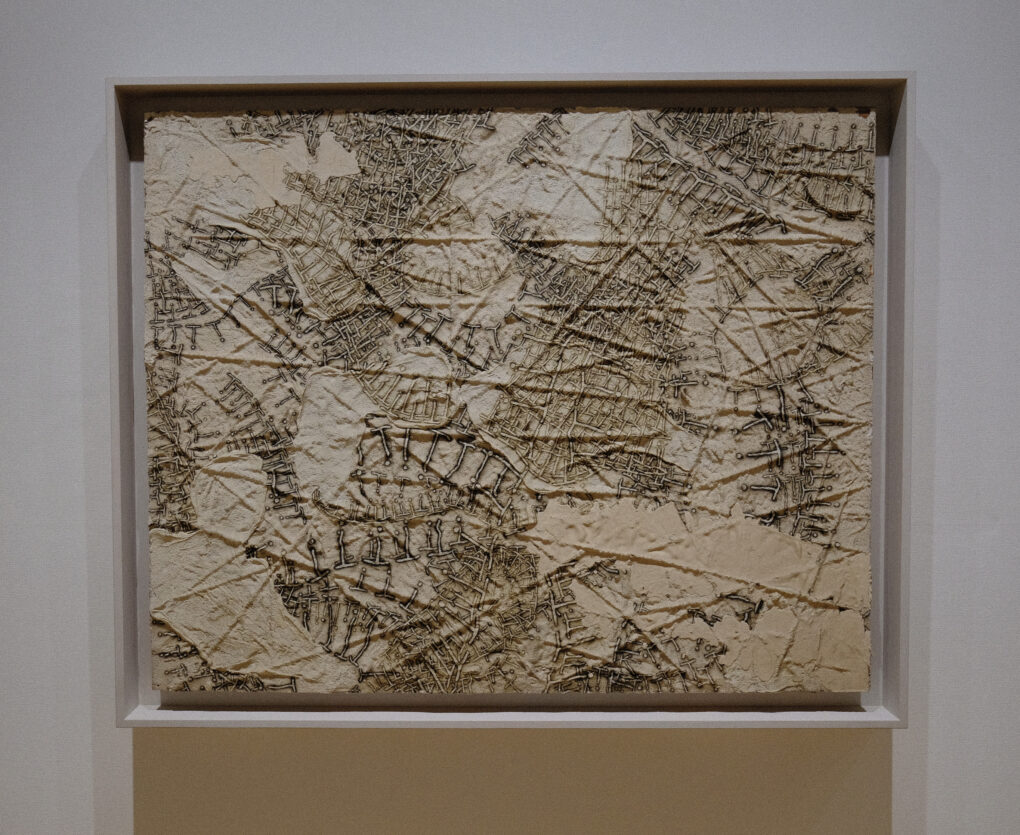

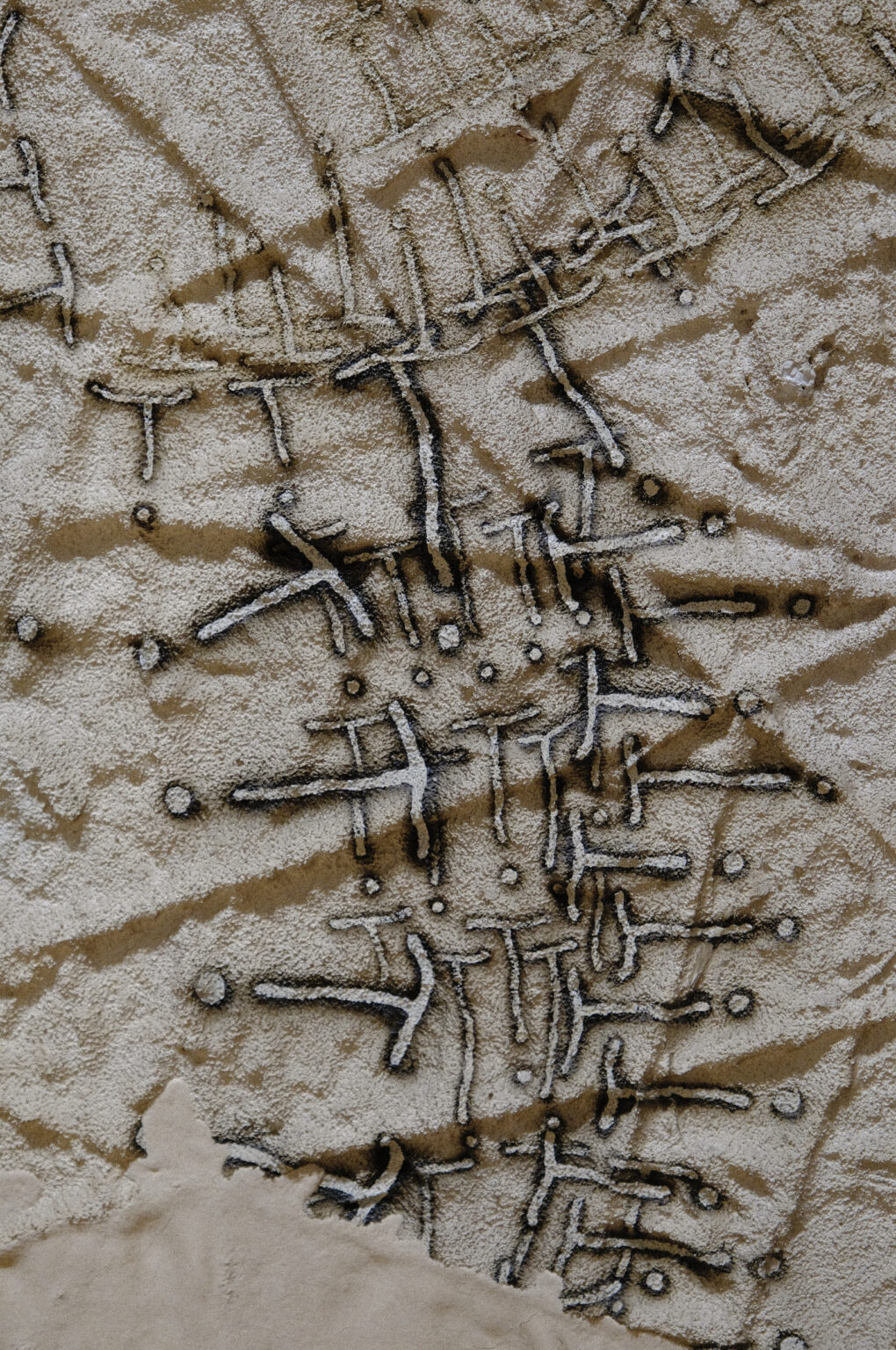

11章 物質性の探究

第二次世界大戦後のヨーロッパで誕生したアンフォルメルは、戦前の幾何学的抽象に対する反動あるいは修正とみなされている。この傾向の画家たちは、アカデミスム化、形式化に陥った幾何学的抽象を批判し、自らの抽象のなかに象徴的要素や情緒的多様性を取り込むことによって、戦前の抽象芸術とシュルレアリスムの対立を超克しようとした。このアンフォルメルの運動に先鞭(せんべん)をつけたのが、ジャン・フォートリエ(1898-1964)やジャン・デュビュッフェ(1901-1985)らであるが、彼らの最も重要な試みの一つは新たな海外的マティエール(物質性)の開拓であり、デュビュッフェはこの領域に大きな役割を果たした。

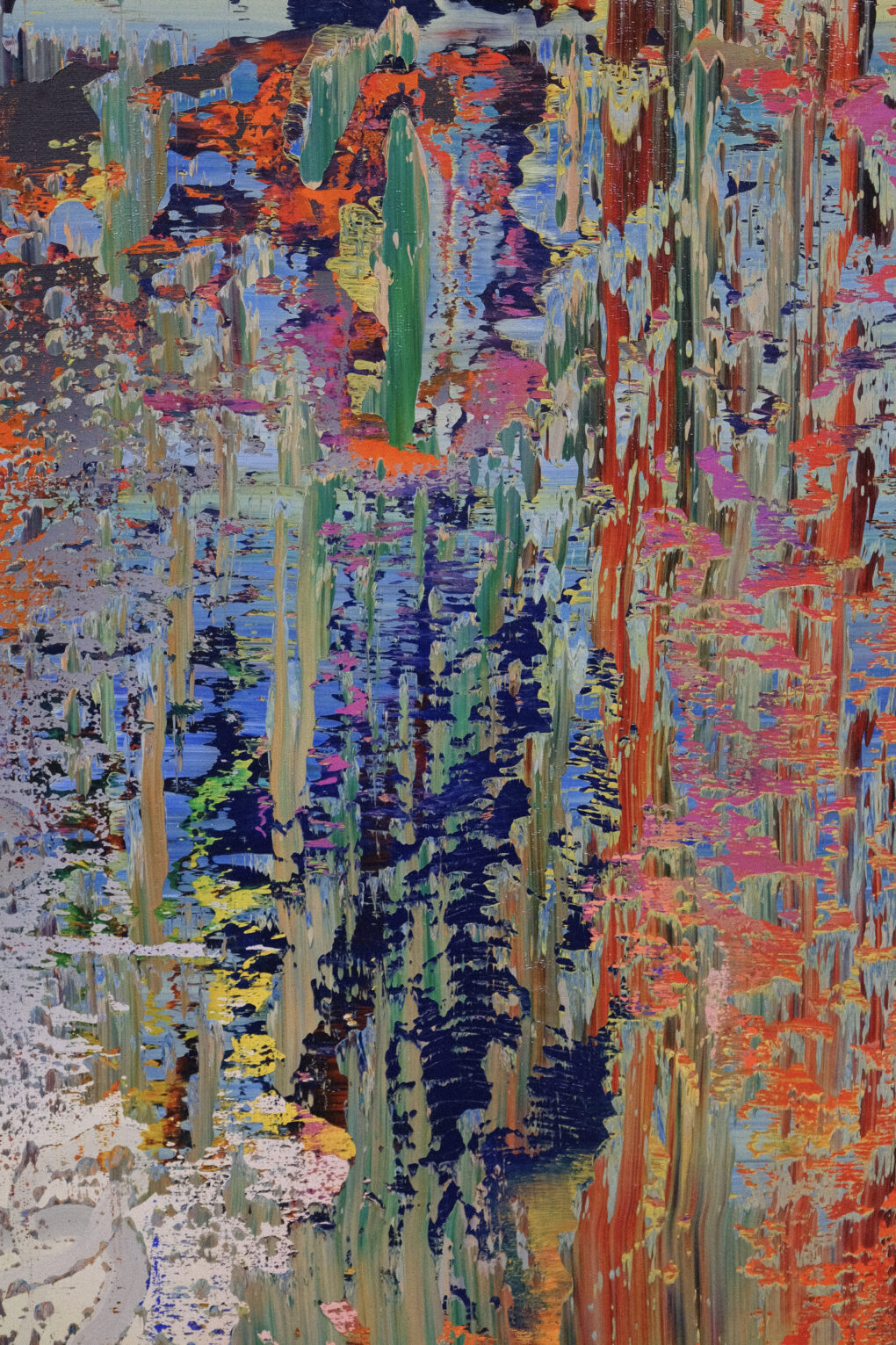

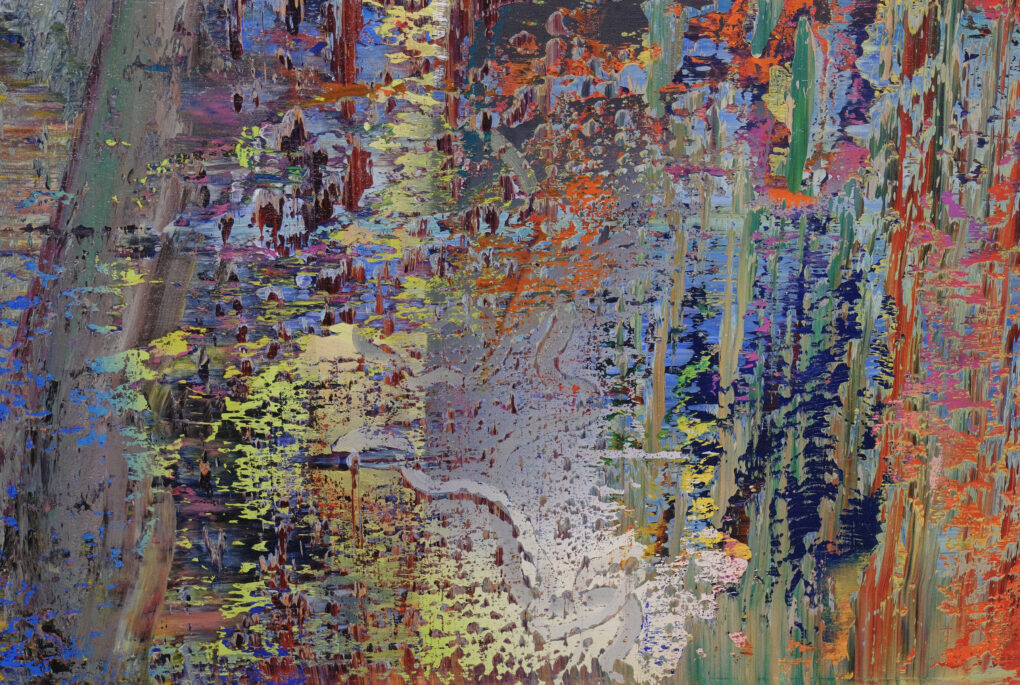

12章 色彩と抽象

抽象表現主義は、第二次世界大戦後にニューヨークを中心として隆盛した美術の動向であり、その特徴はしばしば、「絵画的(ペインタリー)」という言葉で形容される。具体的な主題やモティーフの描写から離れて、輪郭のぼやけた開放的な形態を構成するのは色彩であり、その色彩を与えるための画家の行為とプロセス、そしてメディウムの特質が、ありありと絵画の表面に残されている。ポーリング(流し込み)、°リッピング(たらし)、そしてステイニング(染み込み)をはじめとするさまざまな技法が探究されたのは、絵画制作における伝統的な手法からの脱却が図られたためであり、その一環としてイーゼルには収まらない大型の絵画が手掛けられ風潮があったことも見逃せない。激しい色彩を駆使して、形の定まらない、エモーショナルな内容を表出されることが、抽象表現主義における大きな傾向のひとつであったといえるであろう。

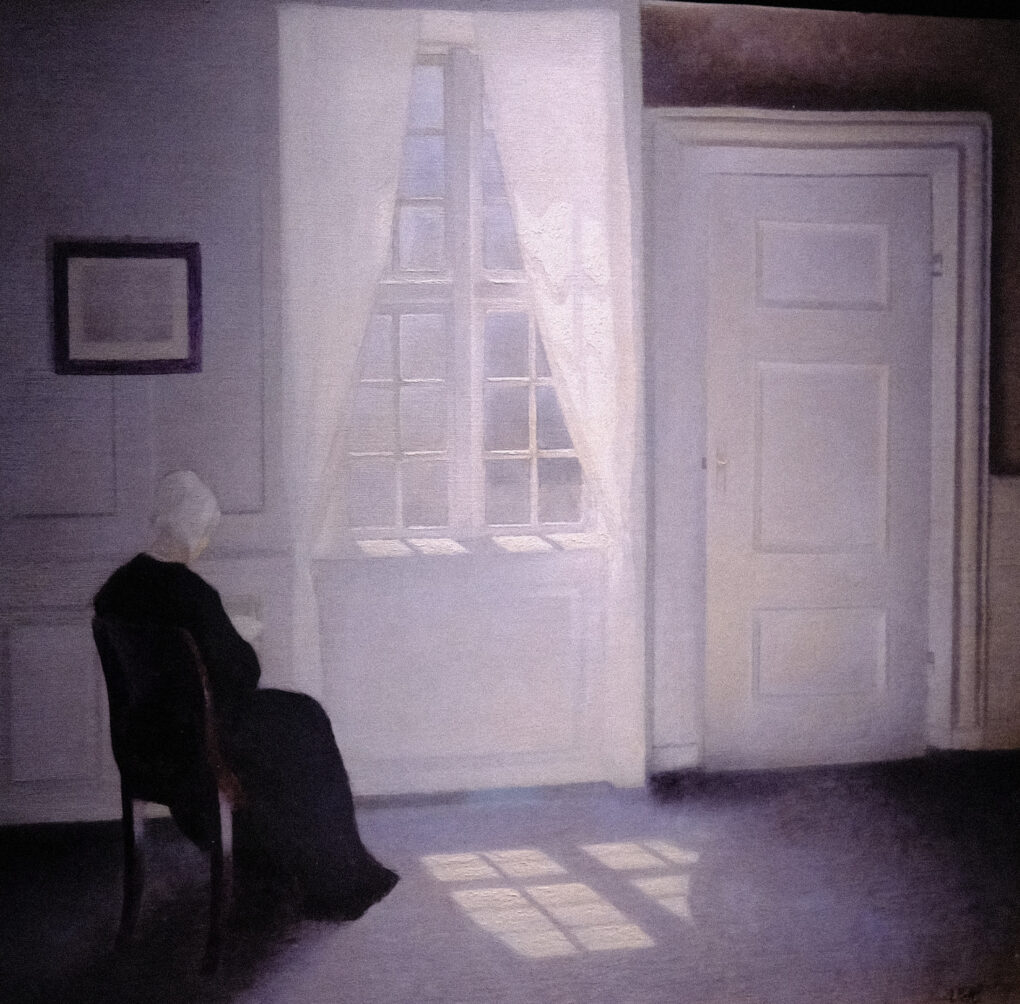

14章 ハマスホイとリヒター 絵画と窓、そして光

建築と深くかかわり、部屋の中に採光と眺望をもたらす窓は、古来より美術作品において数多く表象されてきた。「室内画の画家」として知られるデンマークの画家ヴェルヘルム・ハマスホイ(1864-1916)が描く室内は、詩的で神秘的な静謐さをたたえ、内省的な孤独感を漂わせている。《陽光の中で読書する女性、ストランゲーゼ30番地》では、コペンハーゲンにある画家の自宅の室内が、灰色を主調とする限定された色彩により、シンプルな構造体として描かれている。外の景色が見えない窓から差し込む午後の明るい光は、床に窓枠の影を落とすとともに反射して室内全体をやわらかく照らしている。窓辺に本を読む女性が描かれているものの、ハウスホイは室内空間で光により生み出される現象を探究している。

15章 中村忠良 闇をてらす光

日本の版画界を代表する版画家・中村忠良(1937-)は、東京藝術大学在学中から駒井哲郎のもとで銅版画制作を始め、後に母校で長らく後進の指導にあたった。国内外の版画の展覧会に出品、数々の賞を受賞している。

中村は1970年代半ばに渡欧して研究に従事、帰国後は、銅版の腐蝕から発想した「すべて朽ちないものはない」という理念の元、大地や草をモティーフとして「位置」や「転位」シリーズなどを制作し、現代日本の銅版画に新たな一面を開いた。ポーラ美術館は、中村の1960年(昭和53年)から2019年(令和元)までの製作活動において重要な油彩画と版画作品をもとまった形で収蔵した。本章では、そのなかから「光」をテーマとした作品を選定して紹介する。

Nakabayashi Tadayoshi

16章 杉本博司 光の色彩

東京に生まれた杉本博司(1948-)が渡米を果たしたのは、1970年(昭和45)のことである。ロサンゼルスのアート・センター・カレッジ・オブ・デザインで写真を学んだのち、ニューヨークに拠点を移した杉本は、その活動の初期から明確なコンセプトに基づいた制作を展開しており、高度な技術を駆使した大型カメラによる一連の作品によって脚光を浴びた。アメリカ自然史博物館のジオラマ展示を撮影した「ジオラマ」シリーズ、映画の上映開始から終了までカメラの露光を継続して時間の経過を表現した「劇場」シリーズ、そして世界各地の海を撮影した「海景」シリーズなどの発表を通じて、日本の現代美術界を代表する存在の一人になった杉本は、近年において建築やデザイン、そして古美術といったさまざまな領域を行き来しながら、創意に富んだ作品の制作を続けている。

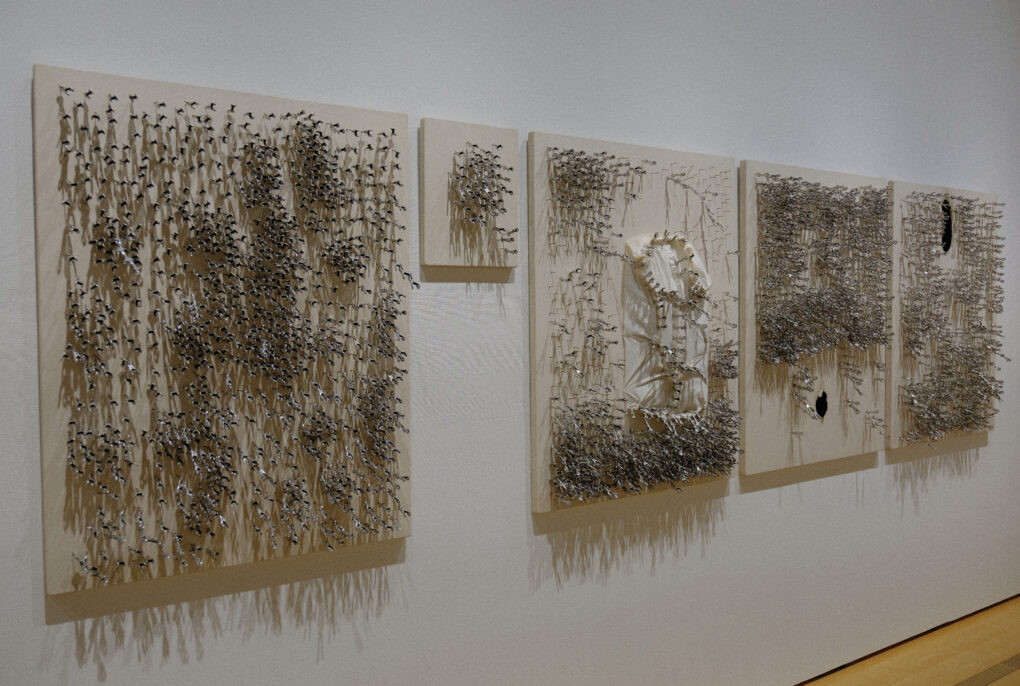

17章 三島喜代子 時代を表現する

大阪に生まれた三島喜代子(1932-)は、1950年(昭和25)頃から洋画家である伊藤継郎のアトリエに通い始めている。当時の潮流であったアンフォルメルの影響のもと、雑誌や新聞、そして廃品によるコラージュを平面で展開し、実験的な作品を制作していた三島が転機を迎えたのは、1970年代のことである。シルクスクリーンの技法を活用して、セラミック(陶)に雑誌や新聞の記事を転写するという制作方法は、当時の陶芸界において驚くべき斬新なものとして受け止められた。日々の生活において最新の情報を伝える役割を果たしたのち、ゴミとして捨てられる新聞紙というモティーフを、三島がとりわけ好んでいる点には、情報化社会、そして大量消費社会に対して向けられた厳しいまなざしがうかがわれる。

撮影できなかった作品含めて多岐にわたる豊富な作品が展示されていました。また、自然と調和した美術館そのもののが見どころあります。素晴らしい作品に巡り合わせていただき本当にありがとうございました。

本日も最後までご愛読ありがとうございました。

コメント