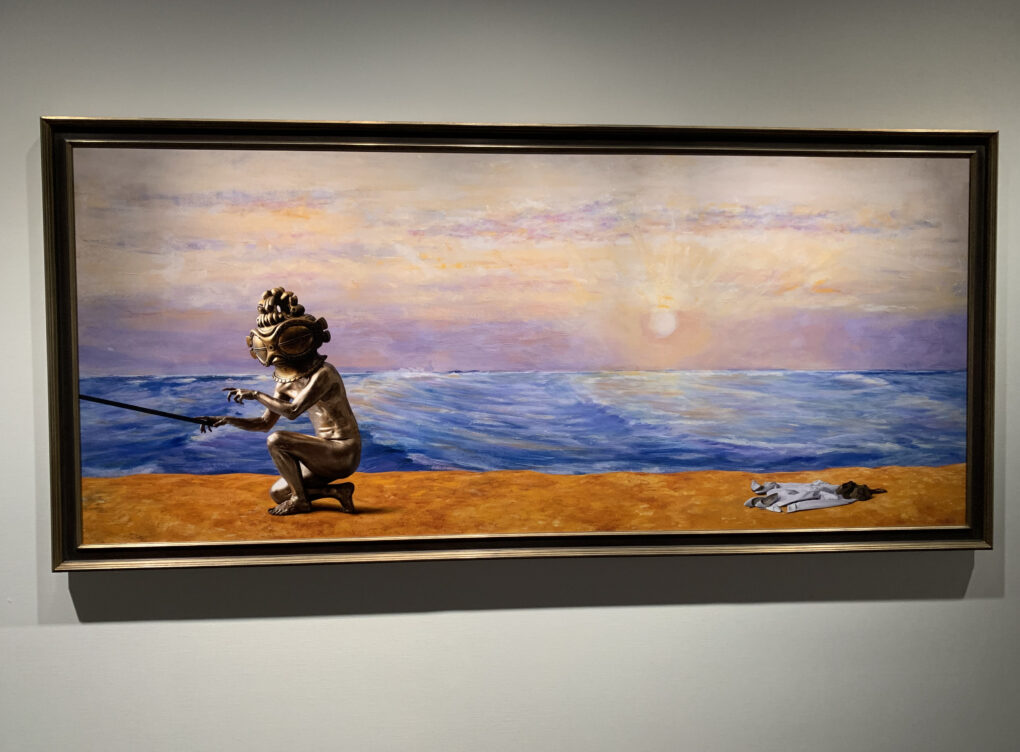

画家の青木茂の海の幸にインスピレーションを得た森村が、明治期以降の日本の文化、政治、思想などの変遷史を”森村式”、略して”M式「海の幸」”として形象化し、青木への熱い思いを新たなる作品シリーズへと昇華。このセッションはとてもエネルギッシュなものでした。

リンク

目次

アーティゾン美術館への道

序章 私を見つめる

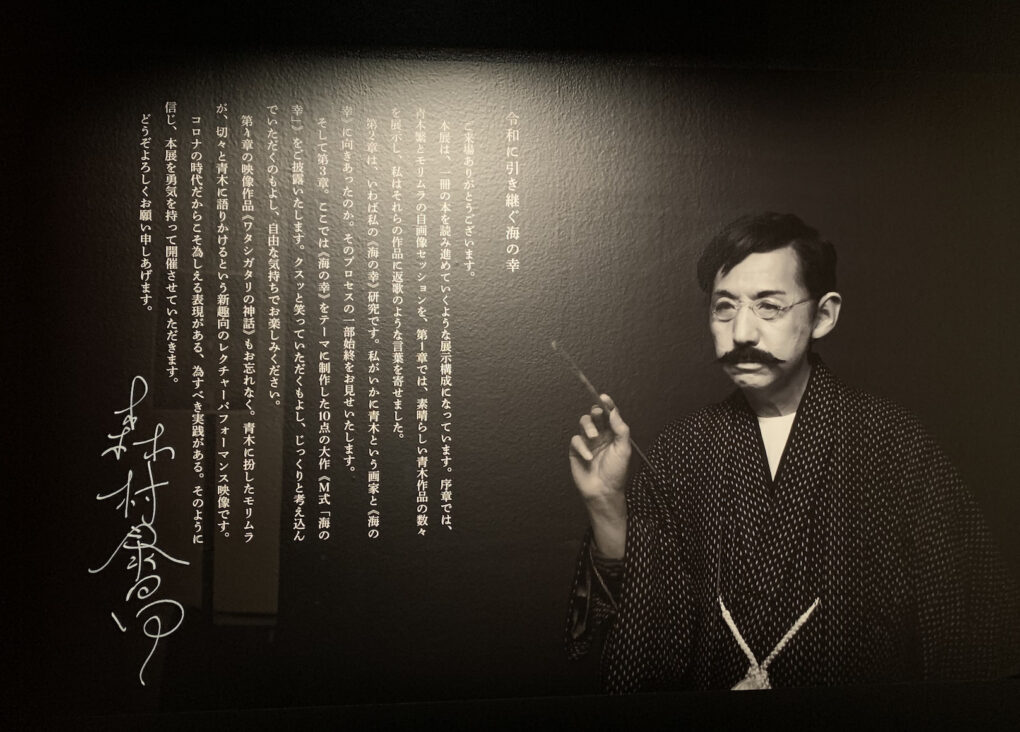

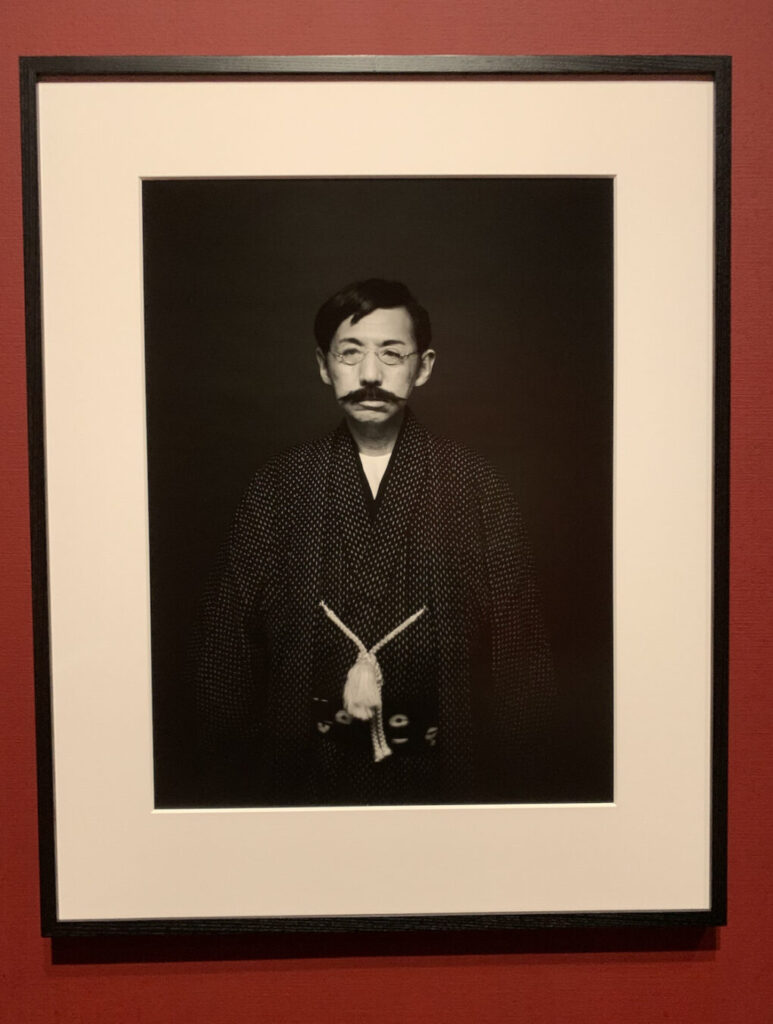

青木繁は28年間の短い生涯に、印象的な自画像を多く残した。自らをアレキサンダー大王にたとえるほど自意識の強かった青木にとって、自画像は最も理想的な芸術表現の一つであったといえる。一方、森村泰昌がはじめて青木に扮した(なった)のは2016年のこと。《自画像/青春(Aoki)》(NoM01)は、青木の《自画像》(No.A01)がもとになっている。序章では当館が所蔵する青木の自画像作品、肖像写真とともに、森村が青木に扮するセルフポートレート作品が対面する。

青木繁 自画像

青木繁 ”自画像”になりきるまで・・

第一章 「海の幸」鑑賞

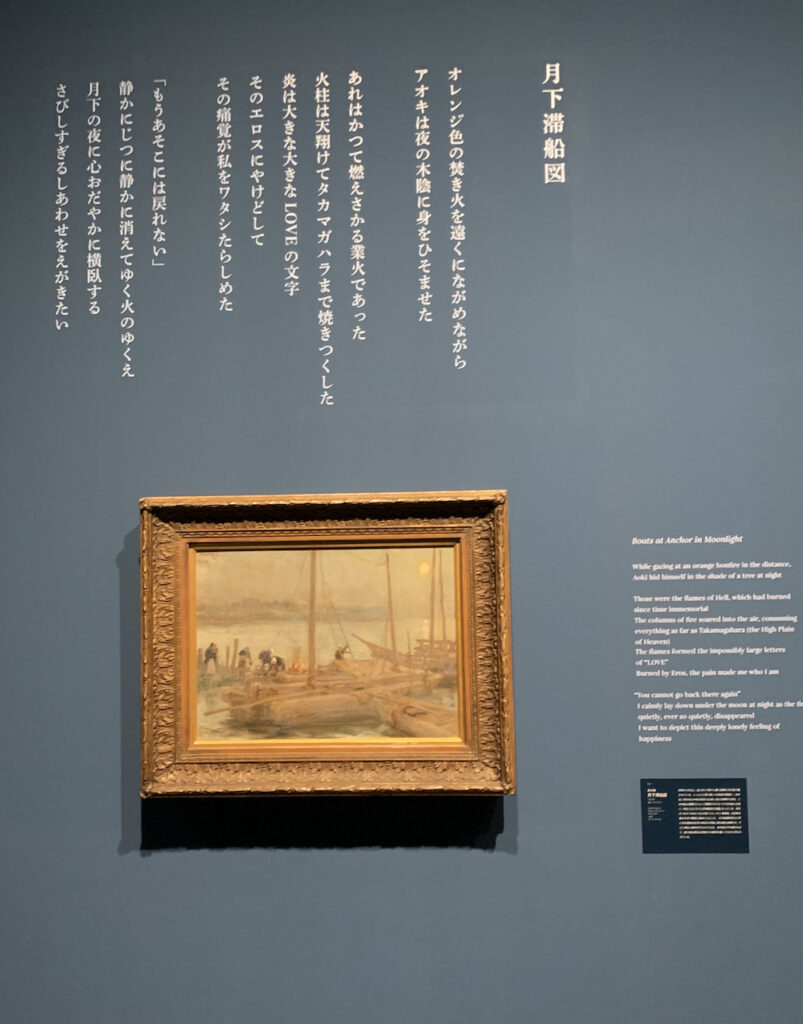

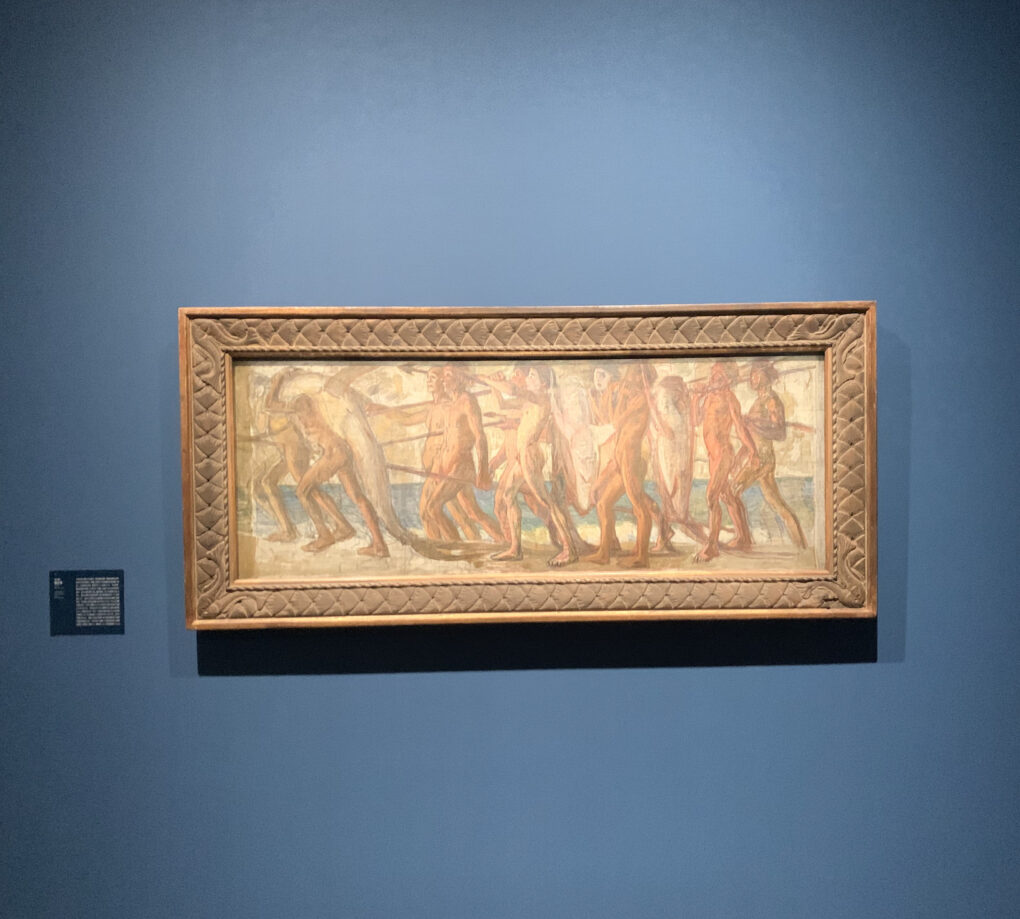

第一章では《海の幸》(no.A05)を中心に、「海」や「神話」に関係する作品8点を紹介する。東京美術学校(現東京藝術大学)在学中の1903(明治36年)、青木は白馬会第8回展に《黄泉比良坂》などの神話を主題とした作品で最高賞の白馬賞を受賞し、華々しく画壇デビューを果たした。また、1904年の夏、青木は友人の坂本繁二郎、森田恒友、恋人の福田たねとともに房州布良(千葉県館山市)を訪れている。この布良の海を舞台に、青木繁にとってはじめての大作となる《海の幸》が生み出され、《海》(no.A06)などの幾つもの風景画が制作された。

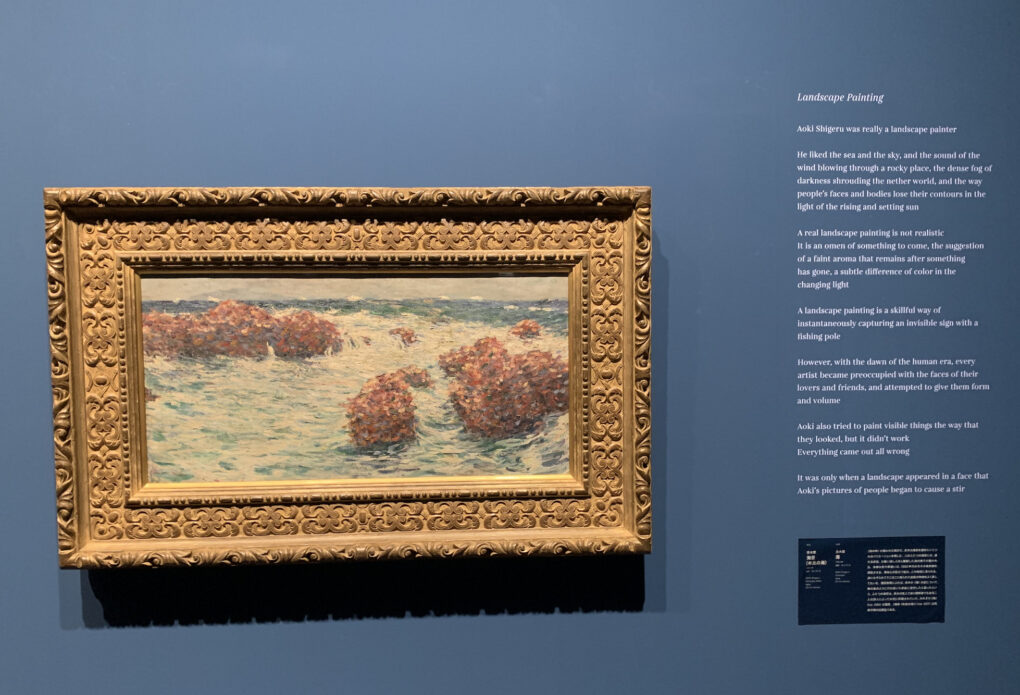

《海の幸》が描かれた房州で、青木は海景を題材にいくつかのバリエーションを残した。この二つの海景には、連なる赤岩、力強い波しぶきと躍動した海の様子が描かれる。多様な色や筆使いは、1880年代のモネの海景画を想起させる。筆あとの目立つ岩は、この地域に見られる、波になぞられてでこぼこに削られた岩肌の特徴をよく表してもいる。蒲原有明によれば、青木が《海》の岩について、蜂の巣のように穴の空いた赤岩に苦労したと語ったという。二つの海景は、青木の友人であり理解者でもある二人の詩人によって大切に所蔵されていた。それぞれ《海》(no.A06)は蒲原、《海景(布良の海)》(no.A07)は高島字朗の旧蔵品である。

風景画

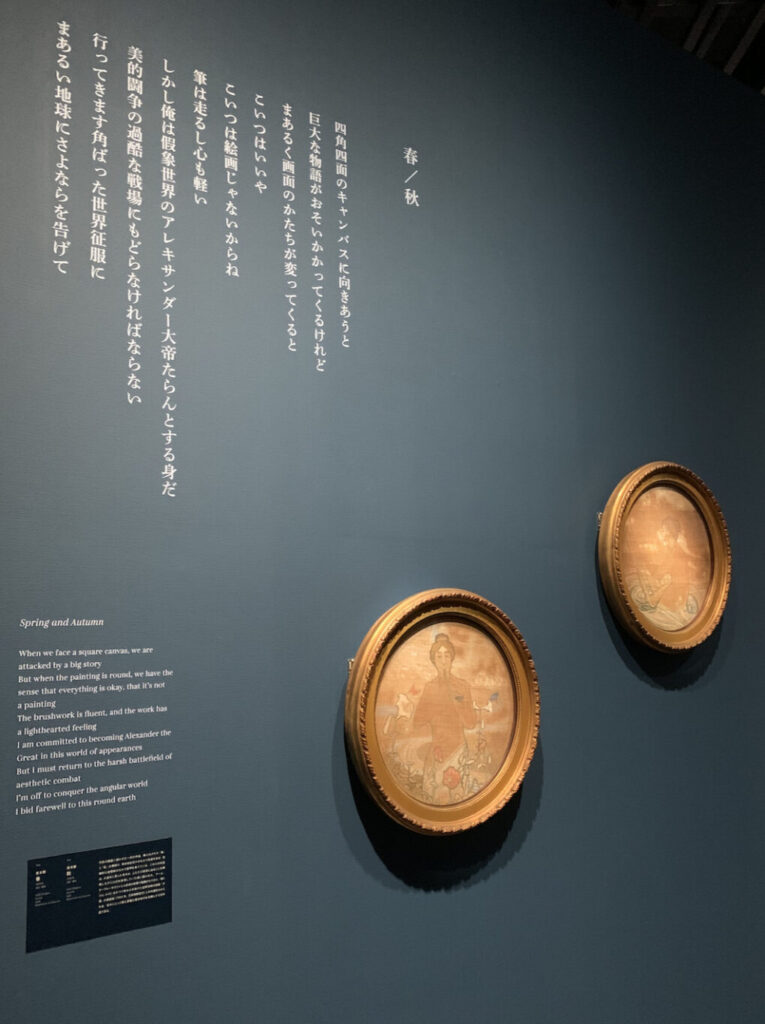

春/秋

神話

神話や伝説に関する古代世界は、青木にとって重要な発想の源であった。『古事記』を熱心に学んだ青木が、この作品に表したのは山幸彦の物語である。山幸彦は兄海幸彦から借りた釣り針をなくしてしまい、それを探しに海底へ来たところ、綿津見の宮殿入口で、豊玉姫と出会い、恋に落ちたのであった。その瞬間の様子は、上部がアーチ型の縦長の画面に描かれ、壁画風に仕上げられた。3人の構図や着衣にはイギリスのラファエル前派の影響が指摘されているが、色遣いについては青木自身がモロー作品に感化されたことを語っている。

青木繁 海の幸

第二章 「海の幸」研究

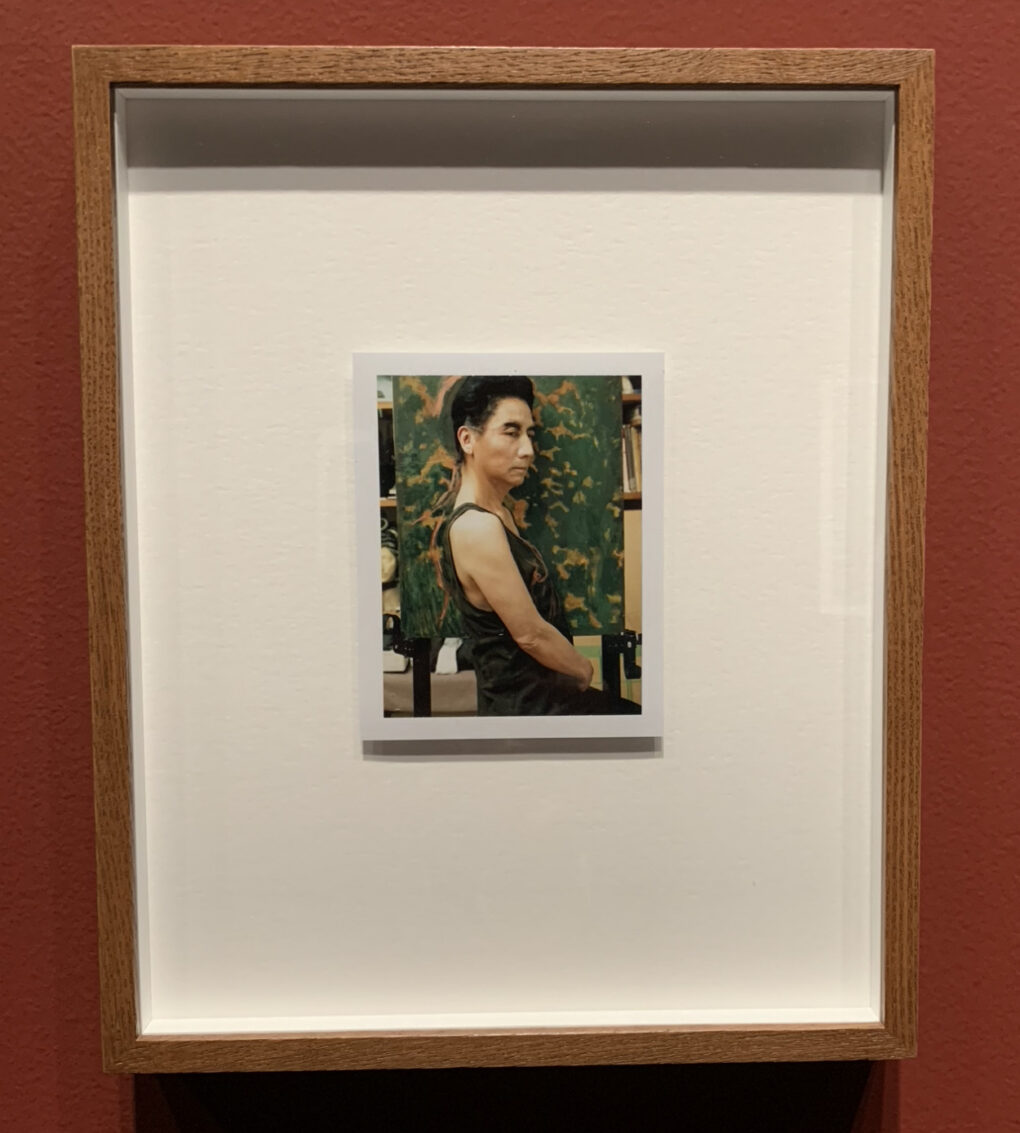

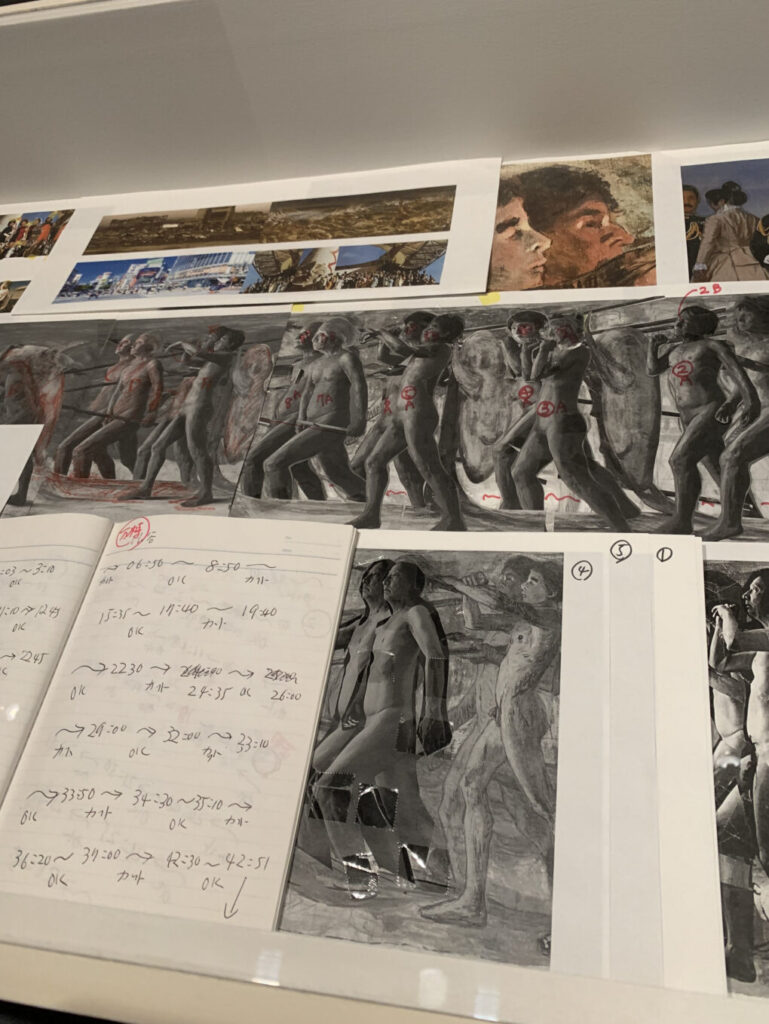

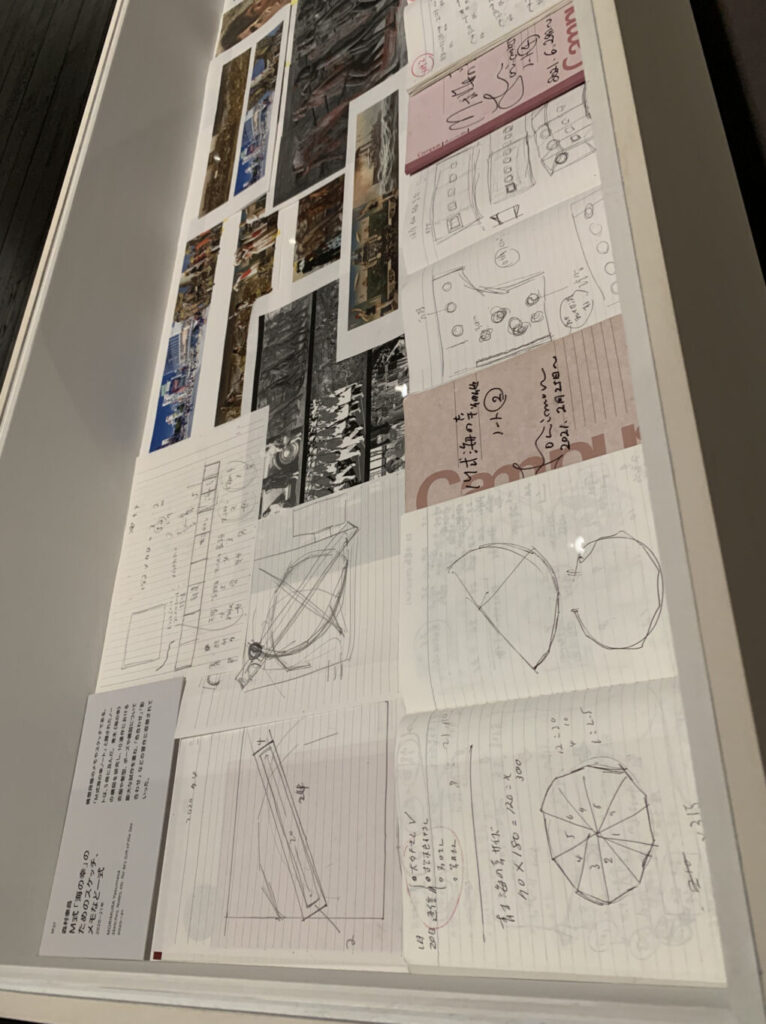

森村は、《M式「海の幸」》10連作の制作にあたって膨大な作品研究を重ねている。ここでは、制作のプロセスをさまざまなスケッチや資料、監視カメラによる記録映像などで紹介する。コロナ禍の中、今回森村はたったひとりで制作に向かった。近年のチームで制作する方法から原点回帰し、メイクやスタイリング、撮影などをすべて森村自身が手がけている。それも10連作で総勢85人分にもおよぶ途方もない作業である。わたしたちはこの展示を通して、気の遠くなるような対策の制作に挑む森村の姿と、その静かな闘志の目撃者となる。

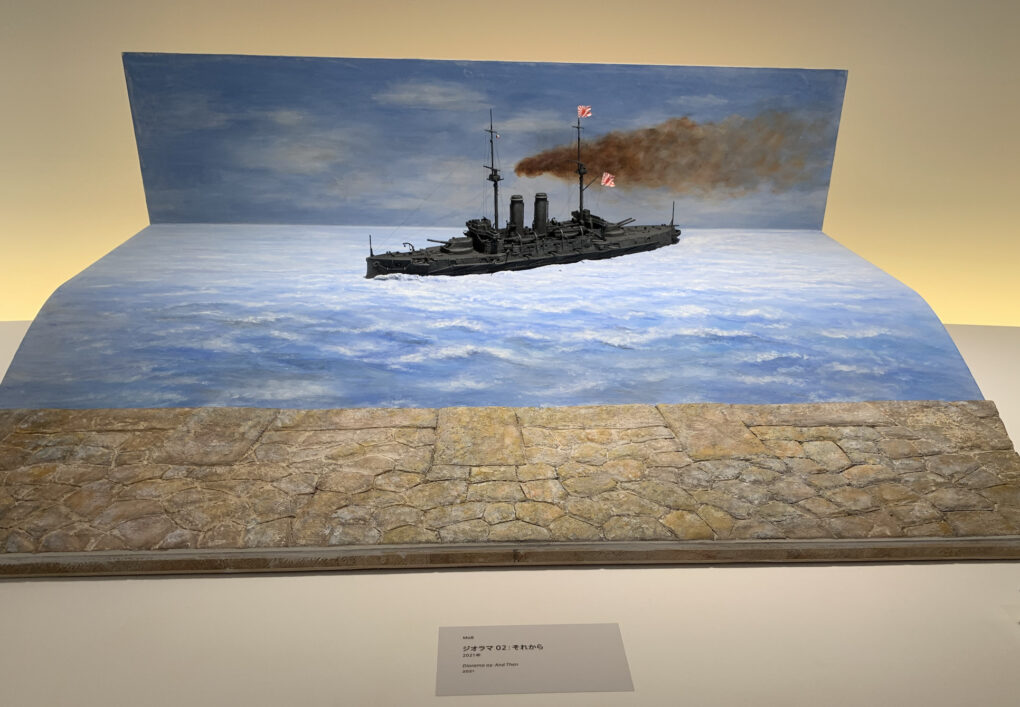

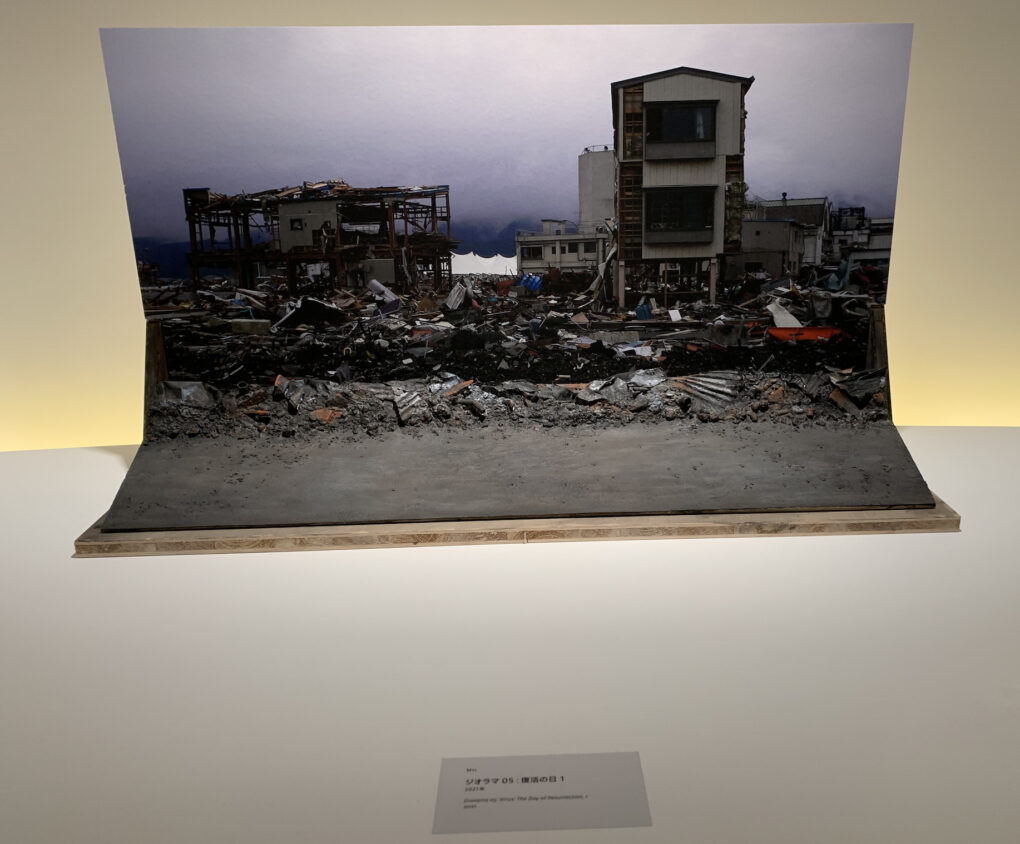

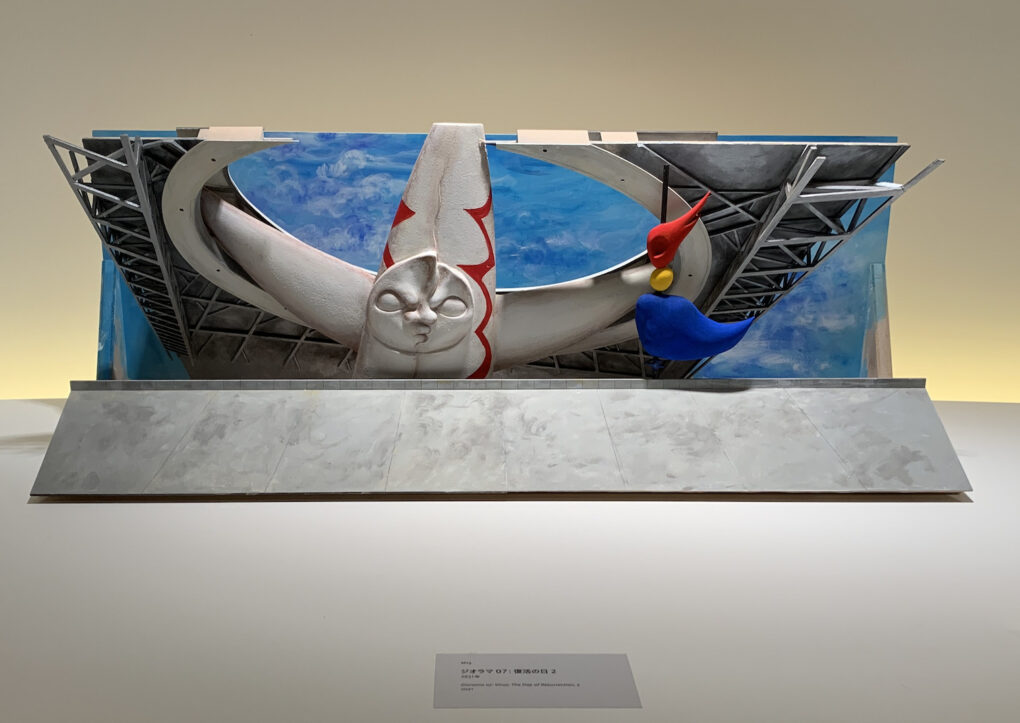

ジオラマ

作品の背景となるジオラマ10点は、二次元の絵画を立体的に再構成したものである。それらは原作である《海の幸》に描かれた空間を読み解くとともに、作品からインスピレーションを受けて展開する新たな世界を創出している。

習作 (Studies)

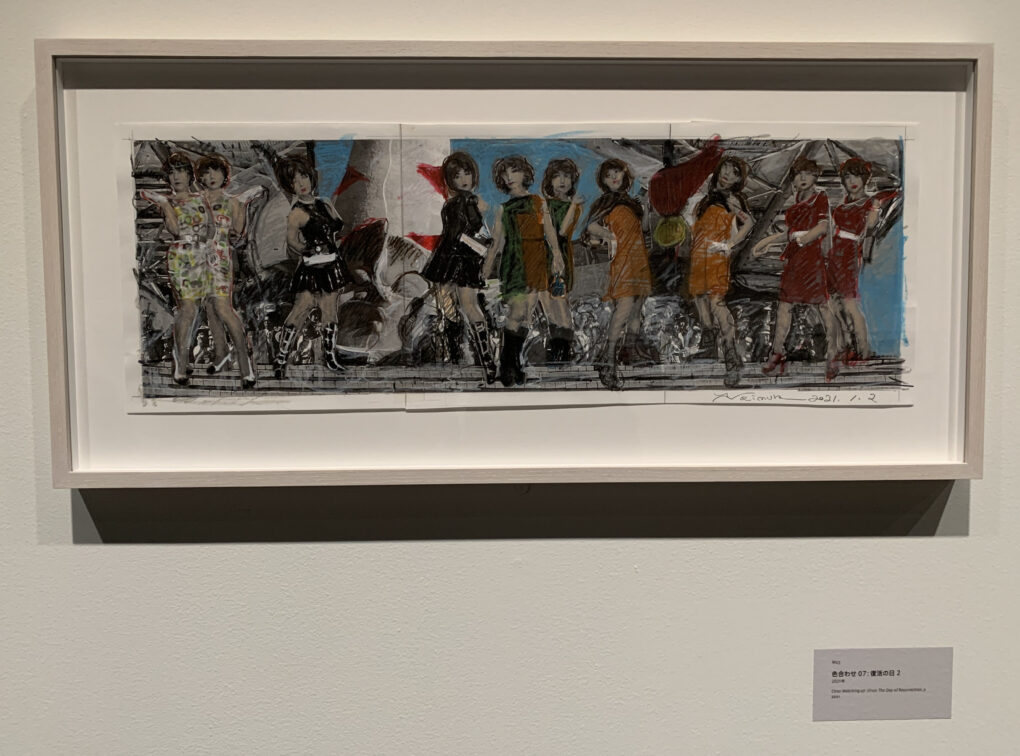

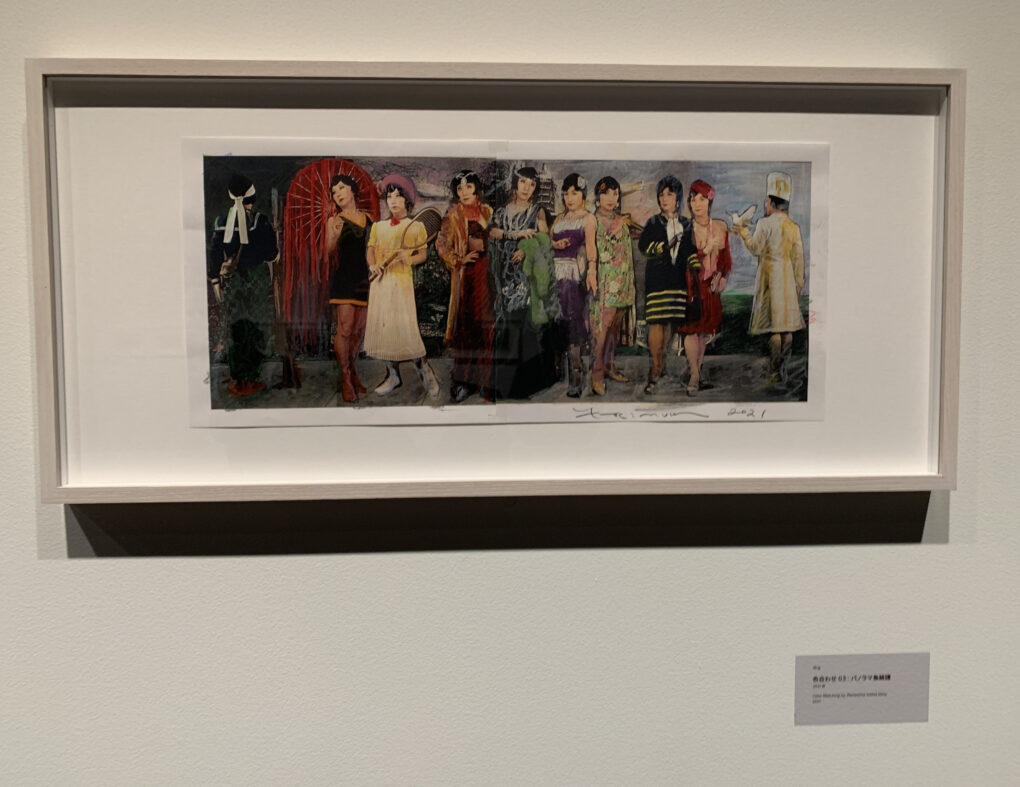

ここでは森村が《M式「海の幸」》を制作するにあたり試みた習作20点を紹介する。「色合わせ」「影合わせ」と題し、原作のカラーコピーの上に簡易に撮影した自身の姿を張り込んだものや、描写・彩色をほどこしたものなど、10連作それぞれの設定に合わせて構想が練られている。

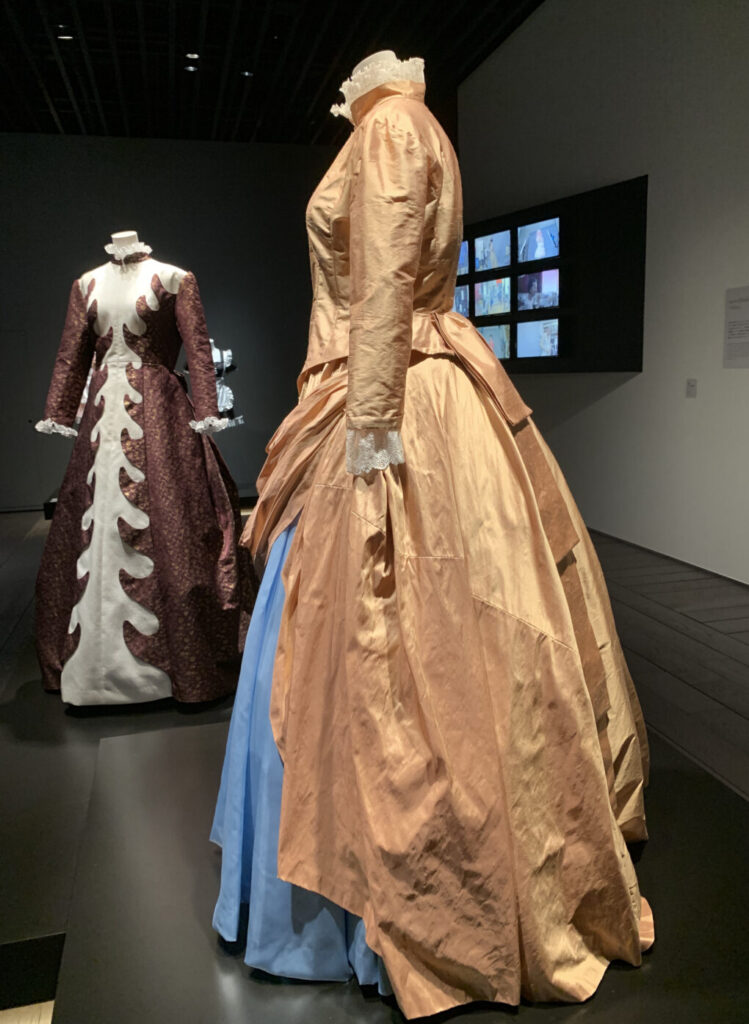

衣装 (Costumes)

10連作はそれぞれ明治から大正、昭和、そして現代の社会や世相を背景にしている。そのため、作品のなかに映り込む人物たちもそれらの時代を象徴する衣装を身にまとっている。ここでは、本作のために用意されたオリジナルの衣装9点を紹介する。

森村自身が学生時代に着ていた靴から、新たに製作されたかつらまで、85人分の人物に扮するために使用された衣装や小物、メイク道具である。アトリエで行われた一人きりの撮影では次々と衣装を繰り返すため、衣装は着やすいように置かれ、脱いだ後はそのまま積み重ねられていった。

第3章 M式「海の幸」変装曲

青木繁の《海の幸》が製作された明治を起点に、大正・昭和・そして現代から未来へとつづく文化や歴史を背景とする10点の連作《M式「海の幸」》が展開する。

青木繁の《海の幸》が製作された明治を起点に、大正・昭和・そして現代から未来へとつづく文化や歴史を背景とする10点の連作《M式「海の幸」》が展開する。 《海の幸》から始まり、鹿鳴館風に洋装し行進する人物たち、戦争、東京オリンピック、学生運動、大阪万博、そして現代の渋谷スクランブル交差点といった、時代を象徴するシーンを舞台に、森村が一人で85人の登場人物を演じた。それらはまるで絵巻物のように右から左へと物語をつむぎ、最後にはふたたび《海の幸》へと戻っていく。「かつて(過去)」と「これから(未来)」がどのようにつながっていくのか、森村と青木のジャム・セクションをお楽しみいただきたい。

展示作品

とてもエネルギーあふれる展示会でした。ありがとうございました。

リンク

コメント