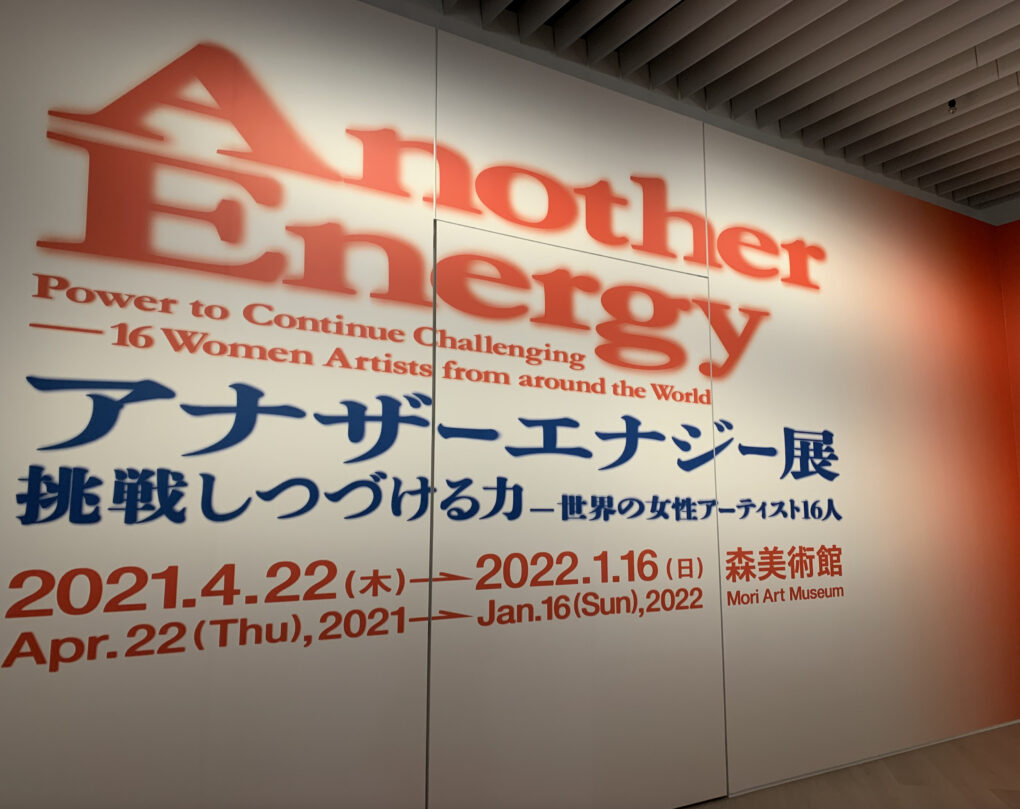

Another Energy

Power to Continue Challenging

ー16Women Artists from around the World

『アナザーエナジー展』

挑戦しつづける力ー世界の女性アーティスト16人

2021年4月22日〜2022年1月16日

森美術館

近年、ジェンダー、人種、民族、信条など多様なアイデンティティの不均衡を正し、ダイバーシティ(多様性)を重視する動きが世界各地に広がっています。現代アートにおいてもこの10年ほどの間、1950年代から70年代に活動を始め今日まで継続してきた女性アーティストたちに注目が集まっています。

「アナザーエナジー展」では、今なお世界各地で挑戦を続ける70代以上の女性アーティスト16名に注目し、その活動に光を当てます。16名の年齢は71歳から105歳まで(*1)、全員が50年以上のキャリアを誇ります。また、出身地は世界14カ国におよび、現在の活動拠点も多岐にわたります。彼女たちは、それぞれが置かれた環境や時代が激しく変化し、美術館やアート・マーケットの評価や流行が移り変わるなか、それらにとらわれることなく独自の創作活動を続けてきました。

本展では、絵画、映像、彫刻、大規模インスタレーションにパフォーマンスなどの多彩で力強い作品約130点を通して、彼女たちを突き動かす特別な力、「アナザーエナジー」とは何かを考えます。世界が未曾有の事態にある今、これら16名のアーティストたちが確固たる自らの信念を貫き生涯をかけて歩み続けている姿は、私たちに困難を乗り越え、未来に向けて挑戦するための力を与えてくれることでしょう

| Etel Adnan | エテル・アドナン | 1925年 | ベイルート(パリ) | ||||

| Phyllida Barlow | フィリダ・バーロウ | 1944年 | ニューカッスル(ロンドン) | ||||

| Anna Boghiguian | アンナ・ボギギアン | 1946年 | カイロ | ||||

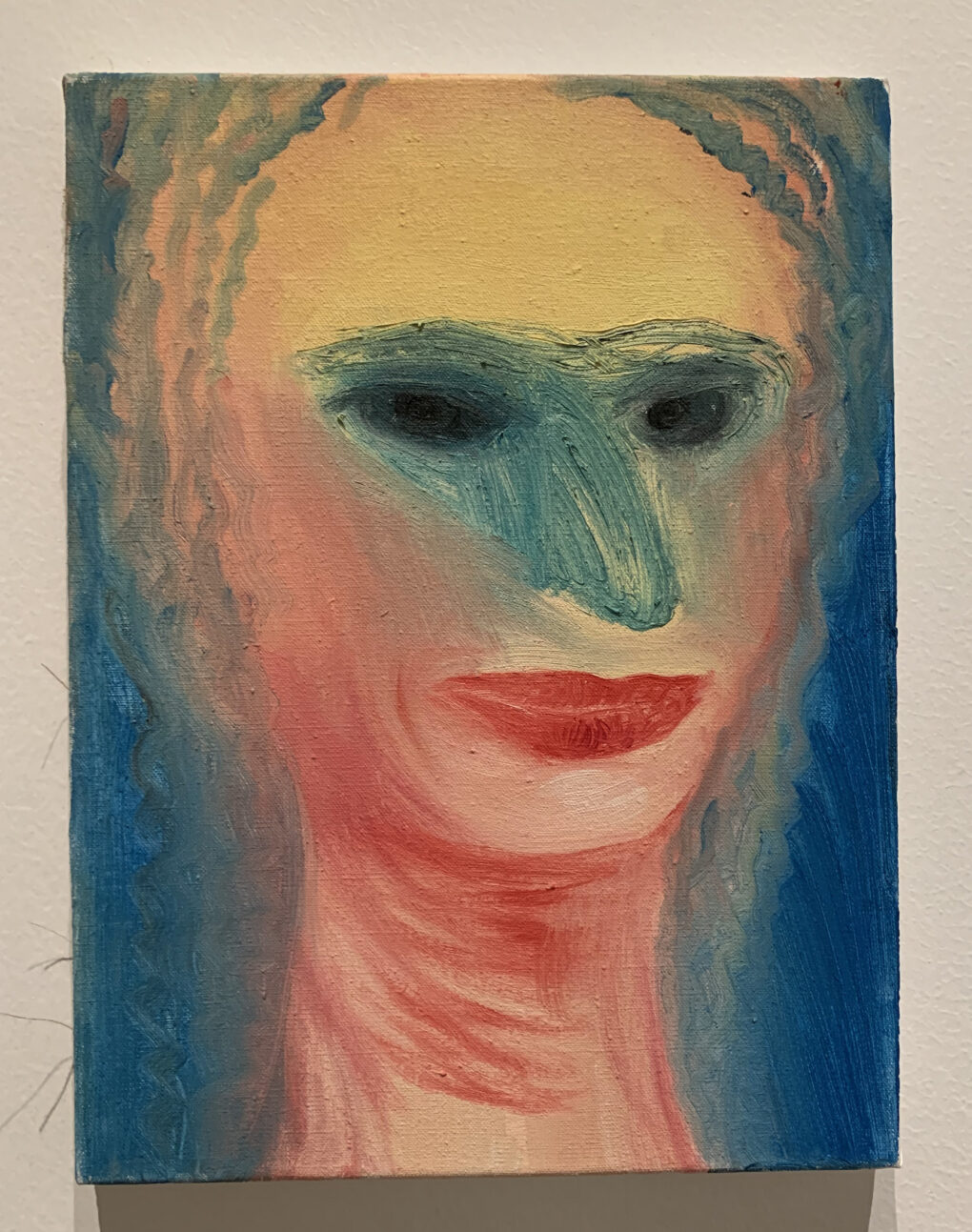

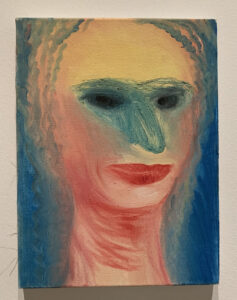

| Miriam Cahn | ミリアム・カーン | 1949年 | スイス(ブレガリア) | ||||

| Lili Dujourie | リリ・デュジェリー | 1941年 | ベルギー(ローフェンデゲム) | ||||

| Anna Bella Geiger | アンナ・ベラ・ガイゲル | 1933年 | リオデジャネイロ | ||||

| Beatriz Gonzalez | ベアトリス・ゴンザレス | 1932年 | コロンビア(ボゴタ) | ||||

| Carmen Herrera | カルメン・ヘレラ | 1915年 | ハバナ(ニューヨーク) | ||||

| Kim Soun-Gui | キム・スンギ | 1946年 | 韓国(パリ) | ||||

| Suzanne Lacy | スザンヌ・レイシー | 1945年 | カルフォルニア(ロサンゼルス) | ||||

| Mishima Kimiyo | 三島喜美代 | 1932年 | 大阪府(岐阜県) | ||||

| Miyamoto kazuko | 宮本和子 | 1942年 | 東京都(ニューヨーク) | ||||

| Senga Nengudi | センガ・ネングディ | 1943年 | シカゴ(コロラド州) | ||||

| Nunung WS | ヌヌンWS | 1948年 | インドネシア(ジョグジャカルタ) | ||||

| Arpita Singh | アルピタ・シシ | 1937年 | インド(ニューデリー) | ||||

| Robin White | ロビン・ホワイト | 1946年 | ニュージーランド(マスタートン) |

Phyllida Barlow フィリダ・バーロウ

「わからない」という状態が、私に取っては制作で新たな冒険をする動機であり続けました。

1944年、英国、ニューカッスル・アポン・タイン生まれ。第二次世界大戦から復興を遂げるロンドンで育ち、美術を学ぶ。絵画と彫刻を制作してきたバーロウは、物質の表面や形の美しさではなく、時間や質量、バランスやリズムなど、物質の状態へ関心を寄せ、崩れ落ちそうな構造体や、立ち上がりそうな形状など、変容しつつある状態の立体作品を制作。コンクリートや集合材、段ボールなど安価な工業用材料を使い、その剥き出しの素材同士が生み出す絶妙なバランス感が、作品に通底している。2017年、第57回ベネチア・ビエンナーレ英国館代表。

《アンダーカバー 2》

2020年

木材、合板、セメント、スクリム(布)、石膏、ポリウレタンフォーム、塗料、PVA(合成樹脂)、キャラコ、鉄

サイズ可変

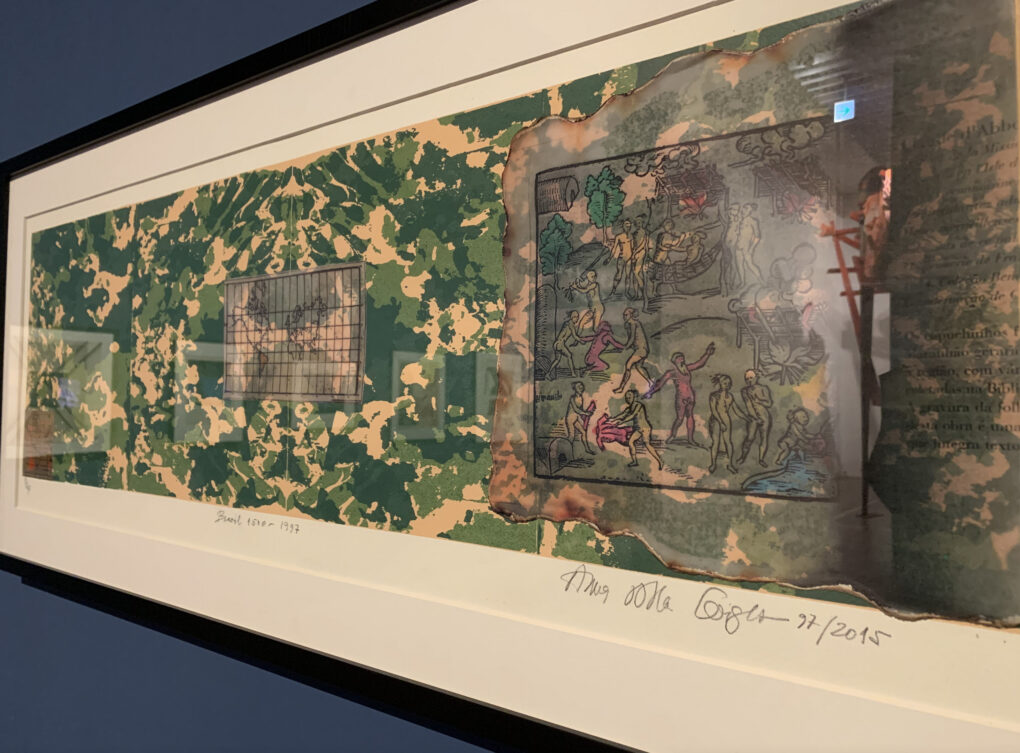

Anna Bella Geiger アンナ・ベラ・ガイゲル

挑戦とは生き残らねばならないと言うことです。あらゆる意味で生き残り、アートを通して何かを成し遂げ、恐れ、もがき続けるのです。

1933年、リオデジャネイロ生まれ。ブラジルを代表するアーティストのひとり。1950年代から制作を始めたガイゲルの作品群の中心には、エンゲージメントと実験性が据えられている。初期の抽象作品は自身の身体と結びついたもので、同様に、写真、映像、彫刻などメディアを横断する作品も、社会的状況と何らかの関係性があった。ブラジルの政治的混乱のなか、ポーランド系移民の子として西洋近代を経験したガイゲルは、制作活動を通して、地政学的な国境やアイデンティティを再考し続けている。

《月1》

1974年

フォト・シルクスクリーン印刷、紙

39×30.6 cm

《月1》

1974年

フォト・シルクスクリーン印刷、紙

39×30.6 cm

《月1》

1974年

フォト・シルクスクリーン印刷、紙

39×30.6 cm

《月1》

1974年

フォト・シルクスクリーン印刷、紙

39×30.6 cm

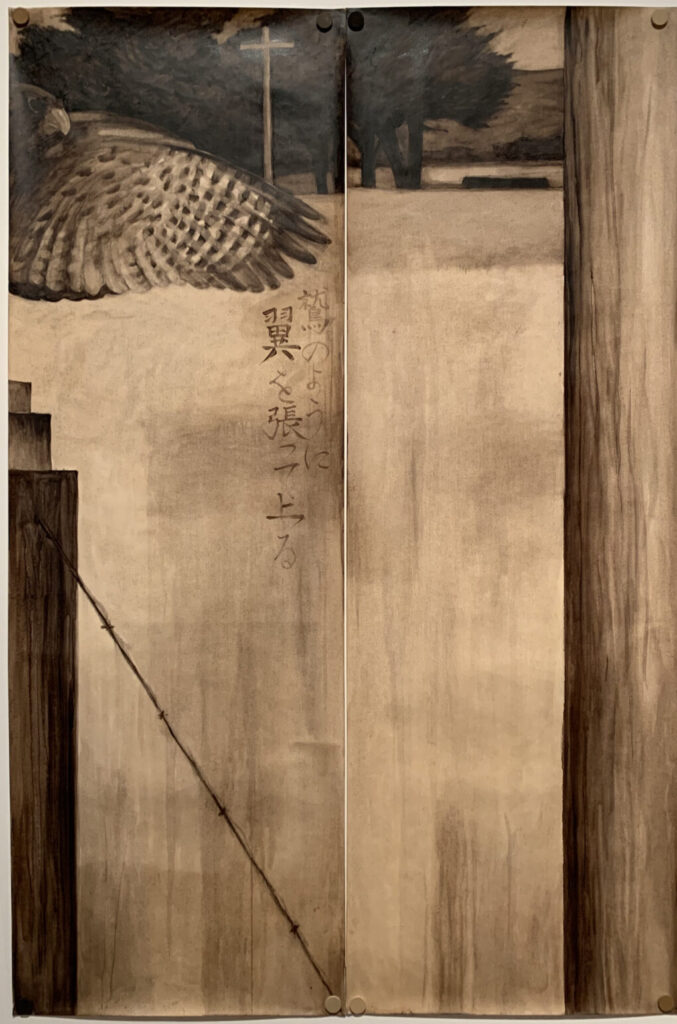

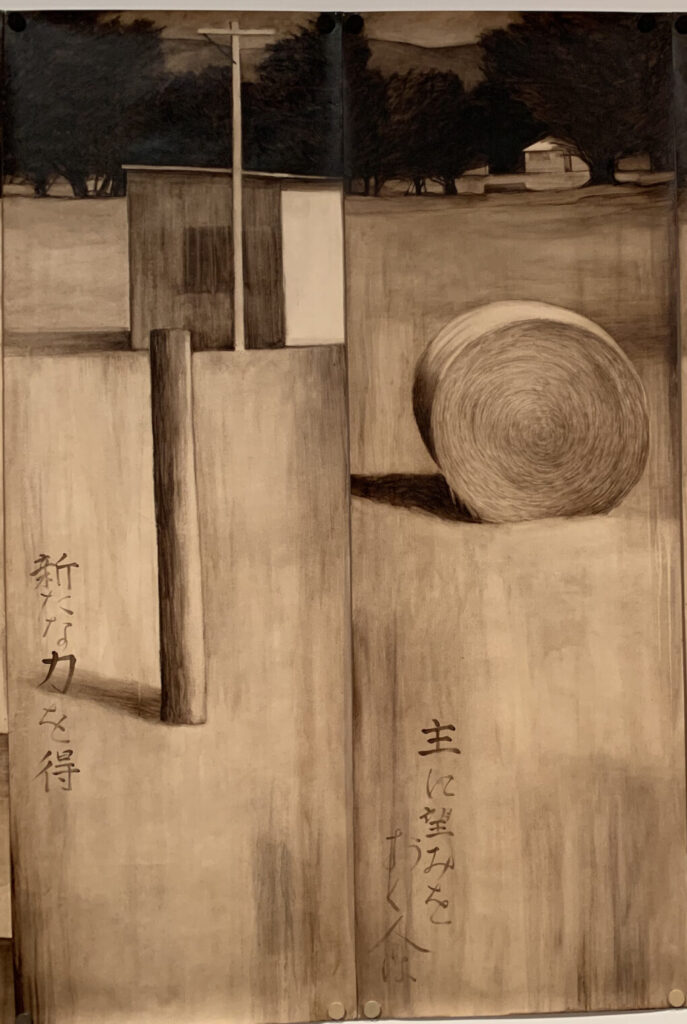

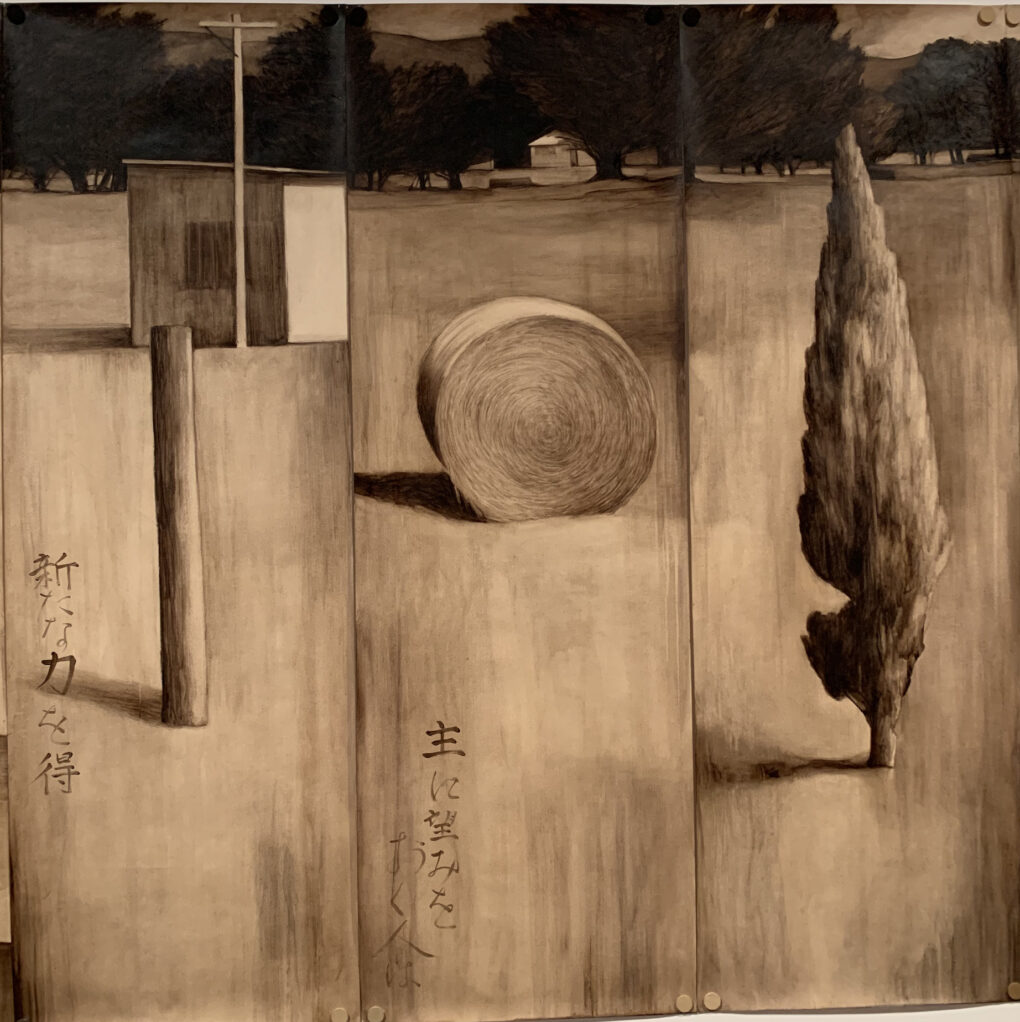

Robin・White ロビン・ホワイト

太平洋では個人主義はあまり重要ではありません。人間の価値は他人と親しくなり、共に働く能力によって測られます。

1946年、ニュージーランド、テ・プケ生まれ。学生時代はニュージーランドを代表するモダニスト、コリン・マカーンに師事。オタゴ半島に拠点を移し、1972年頃までには輪郭線を強調する絵画でニュージーランドの地域主義者のひとりとして知られるようになる。1982年から17年間、家族で太平洋上のキリバス共和国に滞在。島での伝統的な共同制作を通してアートの概念を拡張し、近年ではキリバス、フィジー共和国、トンガ王国などの女性たちと積極的に作品を制作している。

2015-2016年

顔料、植物染料、樹皮布

2,400×380 cm

2001年

油彩、壁紙

156×624 cm

所蔵:アラトイ・ワイララパ美術館・歴史博物館(マスタートン)

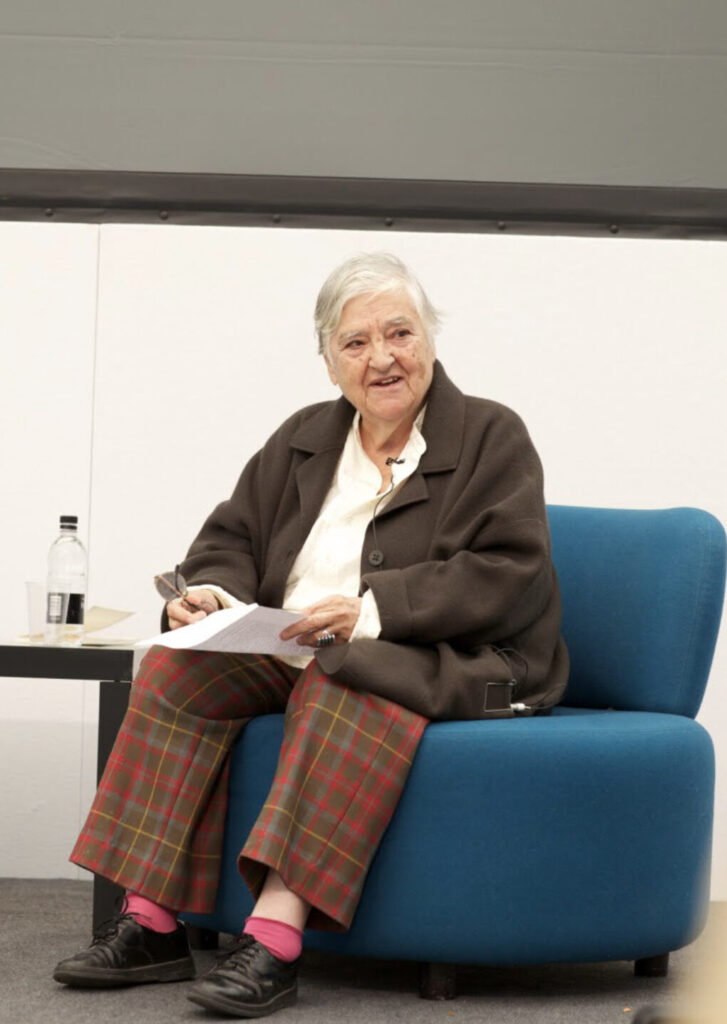

Suzanne Lacy スザンヌ・レイシー

なぜ私たちはアートに関わるのでしょうか?「アートとは何か?」というのと同じくらい、私はこの問いに興味を持っています。

1945年、カリフォルニア州ワスコ生まれ。ソーシャリ―・エンゲージド・アートの先駆者であり、教育者、著述家としても活躍。1970年代からロサンゼルスを中心に活動し、コミュニティとの対話を通じて、女性解放運動や人種差別、高齢化、暴力などの社会的課題や都市の問題に取り組んできた。パフォーマンス、映像、写真、社会活動などのメディアを用い、自身の身体を主題にした個人的な作品から、数百人のパフォーマーが参加する大規模なプロジェクトまで、その表現手法もスケールも多様な作品を精力的に発表している。

玄関と通りのあいだ

2013/2021年

3チャンネル・ビデオ・デジタルプリント

✳︎本作はクリエイティブ・タイム(ニューヨーク)、ブルックリン美術館エリザベス・A・サックラー・センター・フォーフェミニスト・アートの投資によって2013年に製作されました。

《玄関と通りのあいだ》は、2013年10月19日、365人の活動家がブルックリンの住宅街の一角に集まって行われた壮大なスケールのパフォーマンスです。パフォーマンスでは、黄色いストールを身につけた参加者が60のグループに分かれ、玄関と通りのあいだの階段に座り、人種、民族的アイデンティティ、階級、フェミニズムなど様々な問題について話し合いました。およそ2500人の聴衆が通りを歩きながら彼女たちの会話を聞いていました。レイシーは同時に、ブルックリン美術館入口の大階段を使用して、コミュニティ全体にフェミニズムに関連する問いを投げかけるインスタレーションも展開しました。本展では、パフォーマンスの記録映像を三面プロジェクションで展示するほか、会場の床とベンチにメッセージのインスタレーションを再現しています。

このプロジェクトは、ニューヨーク市在住の活動家とスザンヌ・レイシーの5ヶ月にわたる様々な話し合いから生まれました。玄関と通りのあいだの空間での対話を通じて、性別、人種、民族、階級など、幅広いフェミニズムに関する議論の重要性を個々人が実感したのです。

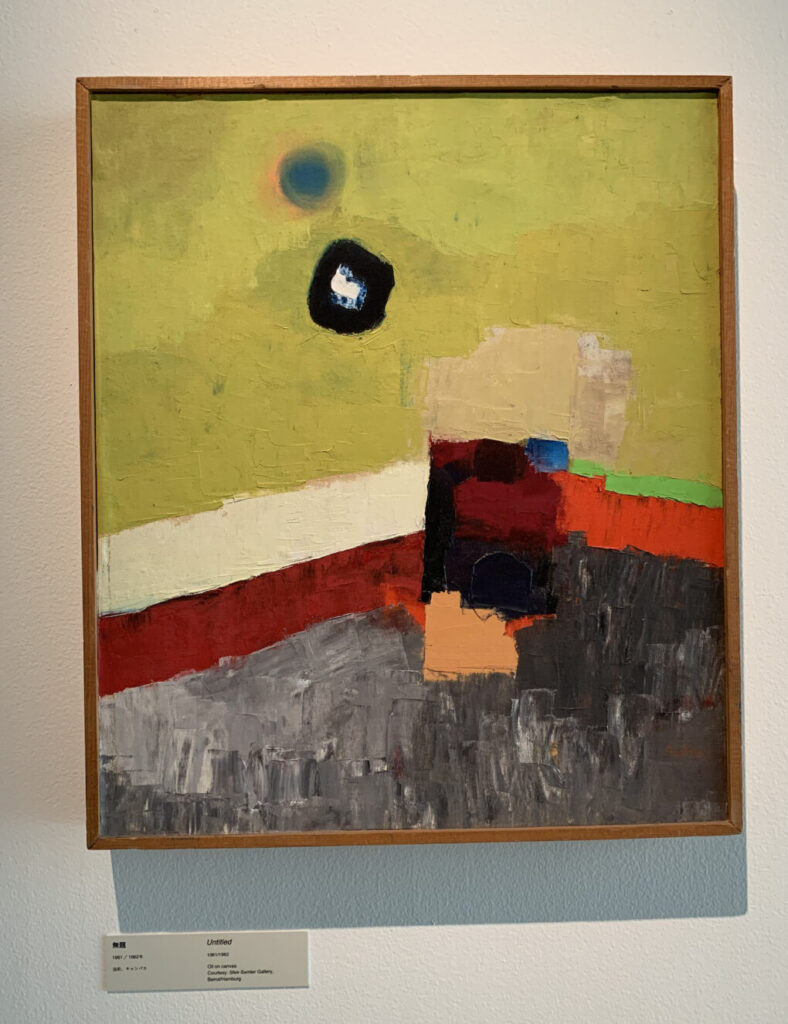

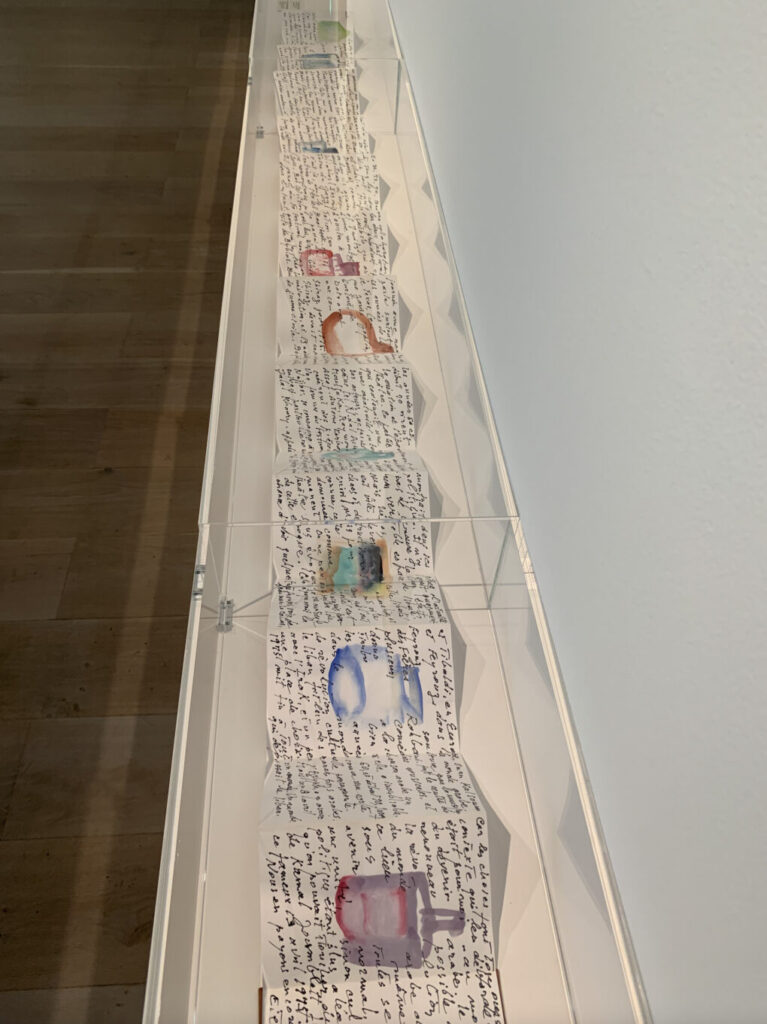

Etel Adnan エテル・アドナン

木々はそこに立ち、時々私たちを見つめています。私たちは自然の力を再発見する必要があります。

1925年、ベイルート生まれ、2021年パリにて逝去。詩人、小説家、画家。1960年代からイメージと文章、東洋と西洋、近代と現代をかけ合わせ、大陸間、文化間を行き来する自身の人生が反映された作品を制作。日本文化や、他文化に大きく影響を受けた多様な作品群には、風景、抽象、色彩、文章、記憶や歴史に対する複層的な探求がうかがえる。また、世界的な反戦運動への連帯感を表明するアドナンの、繊細でありながらもはっきりとした政治性が見てとれる。

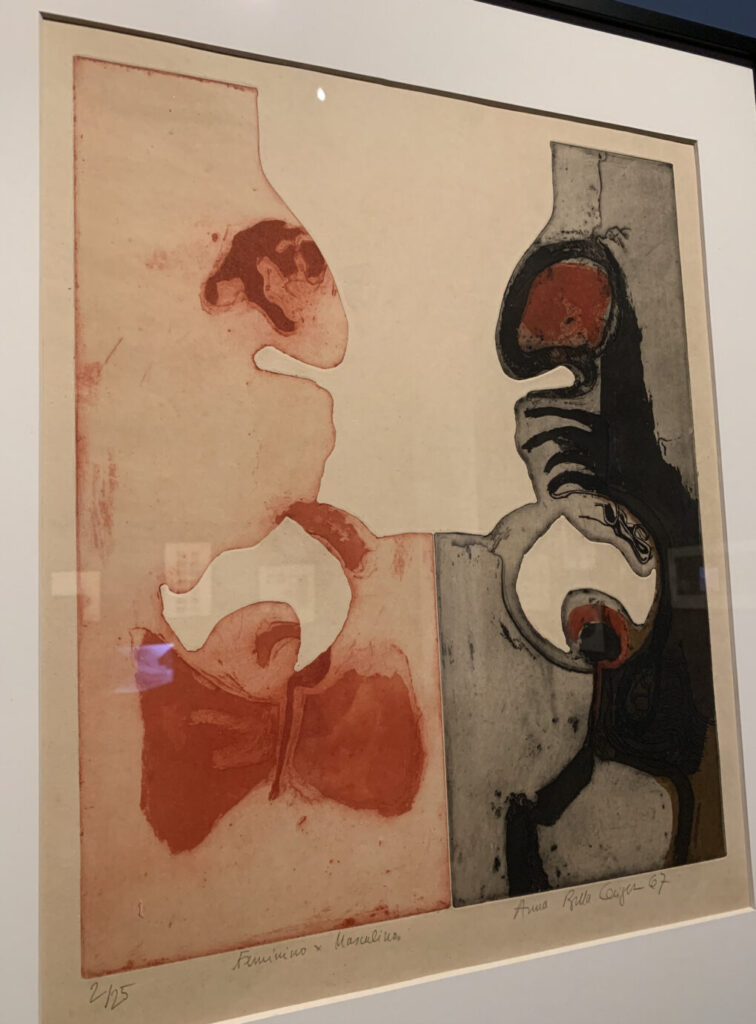

Lili Dujourie リリ・デュジェリー

進むためのエネルギーは自分の中にあり、それが良いか悪いかを前もって知ることはないのです。

1941年、ベルギー、ルーセラーレ生まれ。初期作品には、1960年代のミニマリズムにみられた非人間的な冷ややかさに対するフェミニストとしての反感が表れている。身体、物質、文化の関係性を起点に、絵画から彫刻、映画、パフォーマンス、写真などを融合させ、独自の表現領域を広げる。沈黙、無音、不在の詩的表現が作品の主要素であり、なかでもアクション(行為)の必要条件である「静止」が重要視されている。本展では、1967年から2009年までの彫刻、素描、ビデオ作品を展示する。

2007年

MDF、エナメル、陶

16×95×21.5 cm

作家蔵

1967年

鋼鉄、鉄

平板:45×75×0.3 cm、棒:300.6×φ 2.2 cm(各)

作家蔵

2009年

白黒ビデオ、音声

24時間(各、7点組)

作家蔵

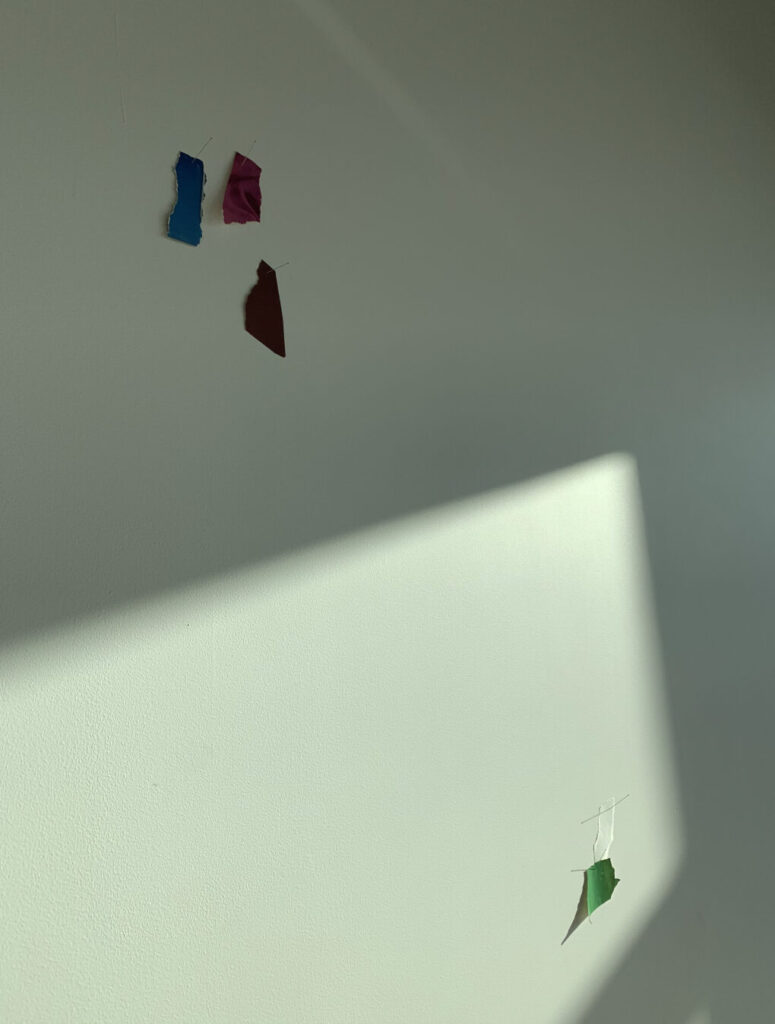

Kim Soun-Gui キム・スンギ

自分を見つけることは、自分を忘れることと変わらない。

1946年、韓国、扶餘(プヨ)生まれ。ソウル大学校美術大学大学院で絵画を学び、1971年からフランスに移住。映像やパフォーマンス、インスタレーション、音響、彫刻、写真など多様な表現手法の作品で国際的に活躍し、記号論と美学の研究も行う。仏教や道教などの東洋思想と、ヴィトゲンシュタインの言語論に影響を受けたスンギの作品には、時間、言語、生と芸術への本質的な問いが通底している。近年は、科学技術にも関心を寄せ、ロボットやAI を用いたインスタレーションを手掛けるなど、幅広い創作活動を行っている。2019年には韓国国立現代美術館(ソウル)で回顧展「キム・スンギ:怠惰な雲」を開催。

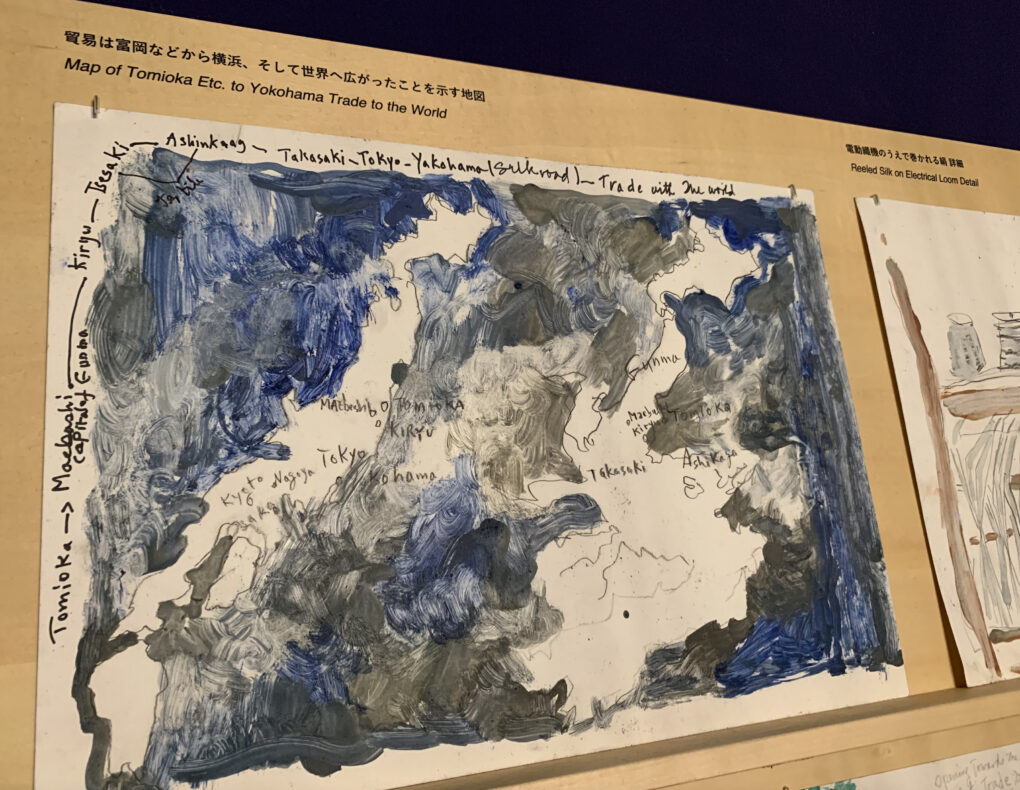

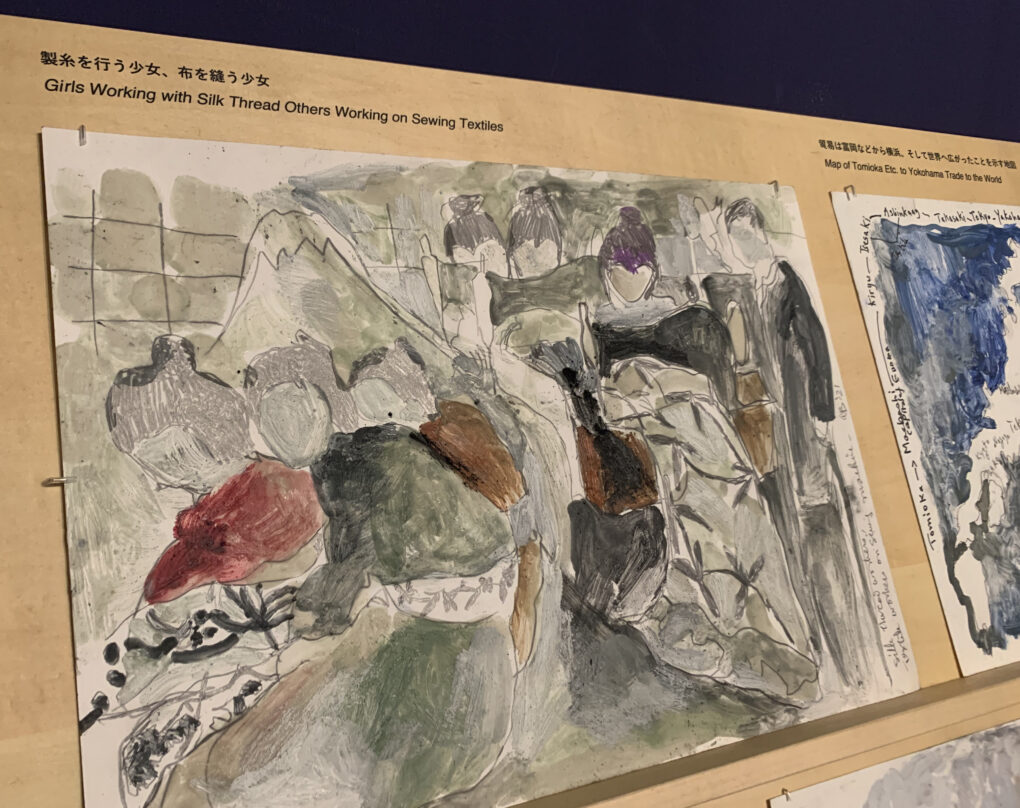

Anna Boghiguian アンナ・ボギギアン

1946年、カイロ生まれ。1960年代に政治学を、1970年代にモントリオールで美術と音楽を学ぶ。現在は遊牧民のように世界各地に滞在し、それぞれの地域の歴史、政治、社会状況のリサーチの結果をトランスナショナルなテーマと結びつけ、相互の関連性を探ってきた。ドローイングを切り抜いた紙人形劇のようなインスタレーションは、世界を俯瞰すると見えてくる近代社会の光と影を雄弁に物語る。2012年のドクメンタ13以降、大規模個展や国際展への参加が続く。

コメント